企業で使用する印鑑のことを、なんとなく「角印」や「社判」、「社印」と呼んでいる方も多いかと思いますが、厳密には指すものが異なります。

本記事では、角印、社判、社印の違いや、角印(社印)を作成する際のポイント、角印を安全に電子化していく方法をご説明します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子印鑑から始める働き方改革のためのDX成功ガイド」資料を提供しております。

無料でダウンロードできますので、ぜひ電子印鑑の導入にお役立て下さい。

はじめに、社判、角印、社印の違いをご説明します。

社判とは、企業で使用する法人印鑑全般のことを指します。つまり、角印(社印)だけでなく、代表者印・銀行印などの丸印※、スタンプなども含まれます。上司から社判を押すことを指示された場合、角印なのかスタンプなのか、どの社判を押すのか確認する必要があるでしょう。

※丸印 印面が丸い形をしたはんこのこと

角印とは、印面※が四角いはんこのことです。四角いはんこであれば、企業で使用するはんこでなくても、角印といえるでしょう。ただし、四角いはんこは、主に企業名を彫って使用されるため、一般的に角印といえば社印のことを意味します。

※印面 はんこの文字が彫られている面

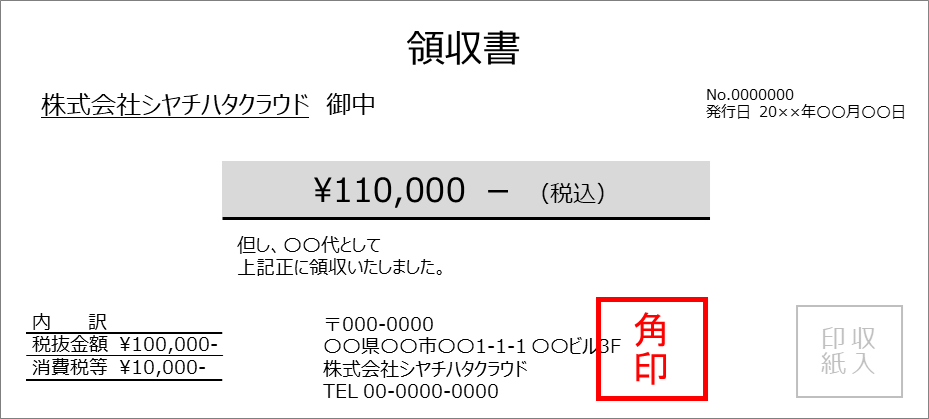

社印とは、企業名を彫った角印のことです。領収書や請求書、社内文書への押印時など、日常的な業務に使用されます。企業の「認印」といえるでしょう。

(表1)角印、社判、社印の違い

| 角印 | 四角いはんこのこと。一般的に角印といえば社印のことを指す。 |

| 社判 | 企業で使用する法人印鑑全般のこと。角印やスタンプなども含まれる。 |

| 社印 | 企業名が彫られた角印のこと。日常的な業務で使用される。 |

前章で、社判の中には丸印も含まれるとご説明しました。企業で使用する角印と丸印は、どのように使い分けられているのでしょうか。角印と丸印の押し方も含めご紹介します。

角印は、企業として文書を発行したことを明らかにしたい場面に使用されます。請求書や領収書、社内文書などに押印されるため、取引相手や社員相手に使用するはんこといえます。

一般的に公共機関に届け出を行わないため、株式取引や不動産取引などの重要な契約には使用せず、認印として使用します。

丸印は、所有者の公的証明が必要な場面に使用されます。代表者印は法務局へ、銀行印は銀行へ会社設立時に届け出を行います。公共機関や銀行に登録し印鑑証明書を得ることで、はんこの信頼性を示すことができるため、株式取引や不動産取引など、重要な契約に使用します。会社にとって重要なはんこのため、管理方法に注意が必要です。

(表2)角印と丸印の使い分け

| 使用場面 | 使用文書例 | |

| 角印 | 企業として文書を発行したことを明らかにしたいとき | 請求書、領収書、社内文書など |

| 丸印 | 所有者の公的証明が必要なとき | 株式取引時、不動産取引時など |

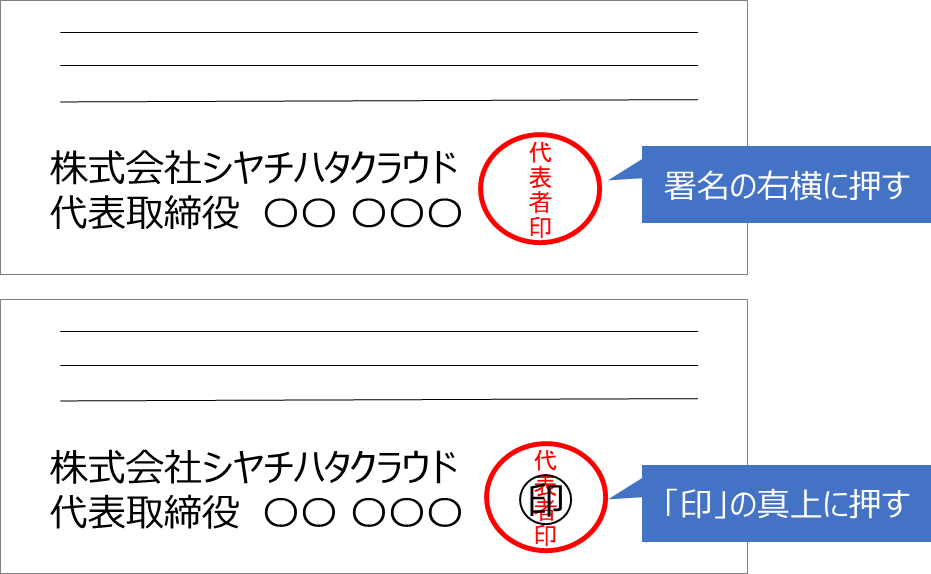

角印も丸印も押し方の規定があるわけではありませんが、一般的に推奨されている押し方があります。

角印は、企業情報(企業名や住所など)の最後の文字に、印影※の中心が重なるように押すのが望ましいといわれています。企業情報と印影を重ねることで、切り貼りによる文書の偽造防止に繋がります。

一方、丸印は、代表者名の右横に、代表者名と重ならないように押すのが望ましいといわれています。代表者名と重ならないように押すのは、印鑑証明書と照合しやすくするためです。ただし、印鑑証明書が必要ない場合は、代表者名と印影を重ねると、角印と同じく、切り貼りによる文書の偽造防止に繋がります。

※印影 はんこを押し、紙に残った朱い文字

角印や丸印など、いくつかの社判をご紹介してきました。この章では、さらに詳細に、主要な社判である代表者印、銀行印、社印の役割とそれぞれの利用場面をご説明します。

丸印の項目でも触れた通り、代表者印とは、企業が設立登記をする際に、法務局に登録したはんこのことです。通常、企業名とともに役職名が彫られています。商業登記規則第9条により、1辺の長さが1cm超かつ3cm以内の正方形に収まるものと定められています。

代表者印は、法務局によって所有者が証明されているため、代表取締役の変更や不動産売買など、企業にとって重要な局面で使用されます。代表者印は企業の実印といえるでしょう。

銀行印とは、企業が法人口座を開設する際に、銀行へ登録したはんこのことです。銀行で、手形や小切手に押印する際に使用します。代表社印とは異なり、サイズの規定はありません。また、一般的に丸印を使用します。紛失した際のリスクなどを考慮し、代表者印とは分けて用意しておくとよいでしょう。

上述した通り、通常業務で使用するはんこのことです。通常業務で使用するはんこであっても、一般的に、住所印や科目印などとは区別し、四角いはんこのことを指します。

名前の通り、住所や企業名が彫られたスタンプ※のことです。長方形で印面がゴムでできているものが多く、住所や企業名を手書きする手間を削減できます。

※スタンプ 印面がゴムでできているため、朱肉ではなくスタンプ台を使用して押すもの

帳簿や伝票をつけるときに使用する勘定科目が彫られたスタンプのことです。帳簿を整理しやすくしたり、手作業の手間を削減したりするために使用されます。

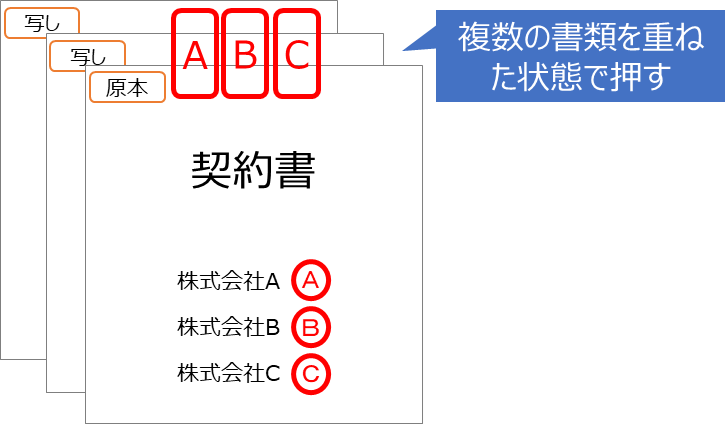

契約書や領収書など、原本と写し・控えといった複数の書類が関連していることを示すために押される印鑑です。例えば、契約書の正本と副本にまたがって押印することで、両者が同一の内容であることを証明します。

(表3)社判の分類

| 印鑑種別 | 概要 |

| 代表印(会社実印・丸印) | ・会社設立の際に法務局で登録する社判 ・代表取締役の変更や不動産売買などで利用 |

| 銀行印 | ・法人用の口座を作成する際に銀行で登録する社判 ・手形や小切手に利用 |

| 角印(社印) | ・企業の認印 ・見積書や注文書などで利用 |

| 住所印 | ・住所や企業名を押すために利用 |

| 科目印 | ・帳簿や伝票をつけるときに使用 |

| 割印 | ・関連する複数の書類が同一のものであることを示す印鑑 ・契約書(正本と副本)、領収書の控えなどで利用 |

社判にはさまざまな種類があり、それぞれの押し方には慣例・ルールがあります。適切な押印方法を理解することで、それらに沿った押印ができます。ここでは、主要な社判の適切な押し方を紹介します。

代表者印は、法人の重要な契約書や公的書類に使用されるため、正しく押印する必要があります。押印の際は、以下の点に注意しましょう。

銀行印は、金融機関との取引で使用するため、印影がくっきり明確になるように気を付けましょう。

角印(社印)は、請求書や領収書などの企業文書に使用されます。正式なルールはありませんが、取引に用いられる文書に使用されるため、適切な押印を心がけましょう。

住所印は、企業の所在地を明記するための印鑑です。

科目印は、経理や会計関連の書類に用いられる印鑑です。

割印は、契約書や領収書の正本と副本を関連付けるために押されます。

それでは、社判を作成する際には、どのような点に留意すればよいのでしょうか。社判の中でも身近な、角印を作成する際のポイントを解説します。

角印にサイズの規定はありませんが、1辺2.1〜2.4cm程度の正方形が一般的といわれています。大きいほど重厚な印象を与えますが、押したときのバランスも大切ですので、文字数や使用場面に合わせてサイズを選ぶとよいでしょう。

書体は、篆書体(てんしょたい)か吉相体(きっそうたい)を選ぶとよいでしょう。角印は企業の認印とはいえ、印影の偽造リスクに留意しなければなりません。篆書体と吉相体は可読性が低いため、印影の偽造が難しいといわれています。

角印の素材は、黒水牛やチタン、木材(柘や彩華)が一般的といわれています。木材は手に馴染みやすい反面、欠けやすいという特徴があります。角印の使用頻度が高い場合は黒水牛やチタン、使用頻度が低い場合は木材を選ぶとよいでしょう。

角印の作成は、信頼できるはんこ屋に依頼しましょう。安価な角印は、機械を使用して掘っていることが多く、印影※が精巧でない傾向があります。機械を使用していても、印影の偽造防止技術を駆使し、印影をデザインしているお店を選ぶとよいでしょう。手彫りのはんこの場合は、2度と同じものができないため、より印影の偽造リスクを低減できるでしょう。

※印影 朱肉を付け、紙にはんこを押した跡のこと

印影の偽造が難しくとも、角印自体の持ち出しが容易であれば、なりすましによる文書の偽造リスクが高まります。保管場所や、押印が必要な書類を決めることで、不要な押印機会を減らすことができます。詳しくは次の章でご説明します。

社判は、どの印鑑においても会社として確認した・承認したということを示すものになるので、責任をもって管理する必要があります。そのため、一般的に管理職以上の人間が社判を管理することが多いです。

しかし実際の勤務状況を考えたときに、すべての押印対応を管理職が対応することは難しいでしょう。そこで、多くの企業では管理職から権限を委譲されて押印を行う社員を立てています。

代表者印は名前の通り、本来は代表者である社長が管理・押印を行うことができる印鑑です。

すでにご説明した通り、代表者印が押印される書類は重要なものになります。押印作業を代理の社員が行う場合も、書類の確認及び押印の許可は代表者が行う、と定めておくとよいでしょう。さらに、代表者の押印許可の記録を残しておくと安全性が高まります。

銀行印については、財務経理部など企業の金銭を扱う部署で管理されていることが多いでしょう。この場合は、管理部署の部長が銀行印の管理及び押印を行うことが本来的には正しい形式です。

しかし、銀行印の利用場面を考えると手形の振り出しや預金の引き出しなど、実際に銀行まで出向いて利用することが多いことが分かります。そのため、部長から部署の担当者に権限が委譲されているケースがほとんどです。

認印の扱いになるため、基本的に社員全員が押印することができます。しかし、企業の名前が入っている以上、安易に押印することは危険です。書類の重要度を考えて、社員の個人印で対応できるものなのか、社印を押す必要があるのかを判断できる部署や担当者を用意しておくと、不要な押印を減らすことができます。

多くの場合、本来の管理者以外の社員が押印をすることが分かりました。ここで注意したいのは、押印作業は委任できても、押印の意味合い、つまり「この書類を確認しました」「承認しました」ということに対する責任は管理者のままだということです。

例えば、代表者から委任された部長が、企業買収の契約書に押印をし、その契約書に不備があった場合、その責任は代表者に帰属します。押印の手間がかかるからといって、むやみに委任をするとリスクがあるので、責任はあくまで管理者にあるという意識を忘れることなく、押印書類の確認を行いましょう。

▼捺印・押印について詳しく知りたい方はこちら

混同しやすい「捺印」と「押印」の違いとは?今更聞けない印鑑の基本を徹底解説

「捺印」「押印」はどちらも「印鑑を押す」という意味をもつ言葉ですが、そこには違いがあります。誰しも経験がある契約書へのサイン、印鑑を押すなどの事務作業の際に使われる、「捺印」「押印」「署名」「記名」というさまざまな言葉についてご紹介します。

▼法人登記の印鑑について詳しく知りたい方はこちら

法人設立に必要な法人印鑑と書類を解説!作成・申請方法や電子署名の活用法

法人設立では、用意する書類や確認することが多く、何が必要なのか、どれが何の役割を果たすのか、わからなくなることもあるのではないでしょうか。本記事では、法人を設立する際に必要な印鑑と書類の役割を中心に、近年推奨されているオンライン申請についても触れながらご説明します。

どの社判をとっても慎重に確認しながら押印をする必要があることがご理解いただけたかたと思います。書類の確認や押印を電子化することでリスクを低減できる可能性があります。

電子化して書類のやり取りを行うためには、印鑑とそれを押す書類の両方の電子化が必要です。これを電子決裁の専用ツールなしで実現しようとすると、書類はメールに添付して送付、印鑑は印影をスキャンして使用、など相当な手間がかかります。また、宛先間違いによる誤送信など大きなリスクをはらんでいます。

電子化の専用ツールを使用すると、上記のような手間やリスクを解消することができます。ツール内で電子印鑑を作成することができたり、誤送信のリスク減らしたりできます。

シヤチハタの「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は、オンライン上で書類の回覧・捺印などが行えるクラウドサービスで、電子印鑑にはなりすまし防止機能もあります。

印鑑を電子化する方法はいくつかあり、手軽なものだとインターネットで印鑑を作成する、紙に押印した印影をスキャンする、などがあります。しかし、これらの方法で作成した印鑑は複製されるリスクがあります。電子印鑑を安全に利用するためには、複製のリスクを減らす工夫が入った電子印鑑を用意するとよいでしょう。電子決裁の専用ツールでは、各押印にいつ誰がどこで押印したかの履歴が残るようになっています。

社印を『電子印鑑』で作るときの注意点と法的効力について詳しく知りたい方は、こちらを参考にしてください。

▼電子印鑑の社印について詳しく知りたい方はこちら

社印(角印)を電子印鑑で作る注意点と法的効力 スキャンした印影データは有効?

パソコン上で書類をやり取りする際に便利なのが、電子押印ができる電子印鑑です。個人の電子印鑑だけでなく、社印を電子化することにより業務効率化を図ることができます。本記事では、電子印鑑で社印を作成する場合の注意点、またその法的効力についてご説明します。

社判を用いた押印業務は、多くの企業で日常的に行われています。しかし、書類の管理負担や押印作業の煩雑さが課題となり、業務効率の低下を招くケースも少なくありません。そこでおすすめなのが、安全性と利便性を兼ね備えた「Shachihata Cloud」です。

Shachihata Cloudは、電子印鑑を活用したクラウドサービスで、契約書や請求書などの押印業務をデジタル化できます。電子署名やタイムスタンプ機能を搭載し、契約書の改ざん防止や信頼性の確保も万全。さらに、なりすまし防止機能により、セキュリティ面でも安心して利用できます。

初めて電子印鑑を導入する企業でも、直感的な操作性と充実したサポート体制により、スムーズに運用可能。Shachihata Cloudで、安全かつ効率的な契約管理を始めてみませんか?

Shachihata Cloud無料トライアルはこちら

15日間無料トライアル受付中!基本機能からオプションまで無料で試せます!もちろん、トライアル終了後自動継続することもありませんので、安心してお試しください。※一部オプションを除きます

近年、ビジネス環境は大きく変化し、テレワークの活用が一般的になりました。2025年現在、一部の企業ではオフィス回帰の動きも見られるものの、事務作業の電子化やリモートワークの継続は、業務効率化の観点から今後も重要な施策として位置づけられています。

特に、契約業務や書類管理のデジタル化は、業務のスピード向上だけでなく、コスト削減やセキュリティ強化にも寄与します。電子印鑑や電子契約システムを導入することで、書類の回覧・承認をオンラインで完結でき、押印作業の手間も削減可能です。 今後のビジネス環境に適応するためには、従来の業務フローを見直し、より安全で効率的な業務設計を行うことが求められます。この機会に、業務のデジタル化を進め、スマートな働き方を実現してみてはいかがでしょうか。

▼電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら

電子印鑑のメリット・デメリットとは?無料で作れる方法と法的な効力

「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。

▼リモートワークの働き方改革について詳しく知りたい方はこちら

働き方改革におけるテレワーク(リモートワーク)の位置付けと導入によるメリット・デメリット

働き方改革の一環で、企業でテレワーク(リモートワーク)を導入する動きが加速しています。また新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、テレワークに踏み切る企業がさらに増加しています。本記事ではテレワークを行うことによるメリット・デメリットと、テレワーク導入時に押さえておきたいポイントをご紹介します。

▼生産性向上について詳しく知りたい方はこちら

生産性向上とは?業務効率化との違いや生産性向上の方法を解説

働き方改革を実現するためには、「生産性向上」が必要だといわれています。生産性向上は、業務効率化と同様の意味に捉えられることが多いですが、厳密には異なります。生産性向上の意味を理解した上で、社内の課題を解決していくことが重要です。本記事では、生産性向上の本質的な意味や、陥りやすい失敗、実現するためのアイデアをご紹介します。

▼リモートワークの現状について詳しく知りたい方はこちら

リモートワーク(テレワーク)の現状。継続のための課題は?

緊急事態宣言が解除され、徐々に経済活動も再開されはじめました。 新型コロナウイルスを想定した「新しい生活様式」の実践が求められる中で、リモートワークの現状と今後継続していくための課題、リモートワークに役立つツールをご紹介します。

▼テレワークの就業規則について詳しく知りたい方はこちら

【Wordテンプレート付】テレワーク就業規則の必要性と項目解説

テレワークを導入するにあたっては、原則として就業規則の見直しが必要となります。どのような事項を盛り込めばよいのでしょうか。本記事ではテレワーク導入で必要となる、就業規則に関する事前準備について、Word形式でダウンロード可能なテンプレートと共にご紹介します。