企業で使用される機会の多い「丸印」と「角印」。その名の通り、丸い印影の印鑑が丸印、四角い印影の印鑑は角印と呼ばれています。契約締結時など会社の重要書類に押印されることの多い丸印と角印ですが、具体的にはそれぞれどのような役割があり、どのような場面で用いられるのでしょうか。本記事では丸印と角印の役割をはじめとする、法人印の基礎知識についてご説明します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子印鑑から始める業務改善DX」資料を提供しております。

無料でダウンロードできますので、ぜひ電子印鑑の導入にお役立て下さい。

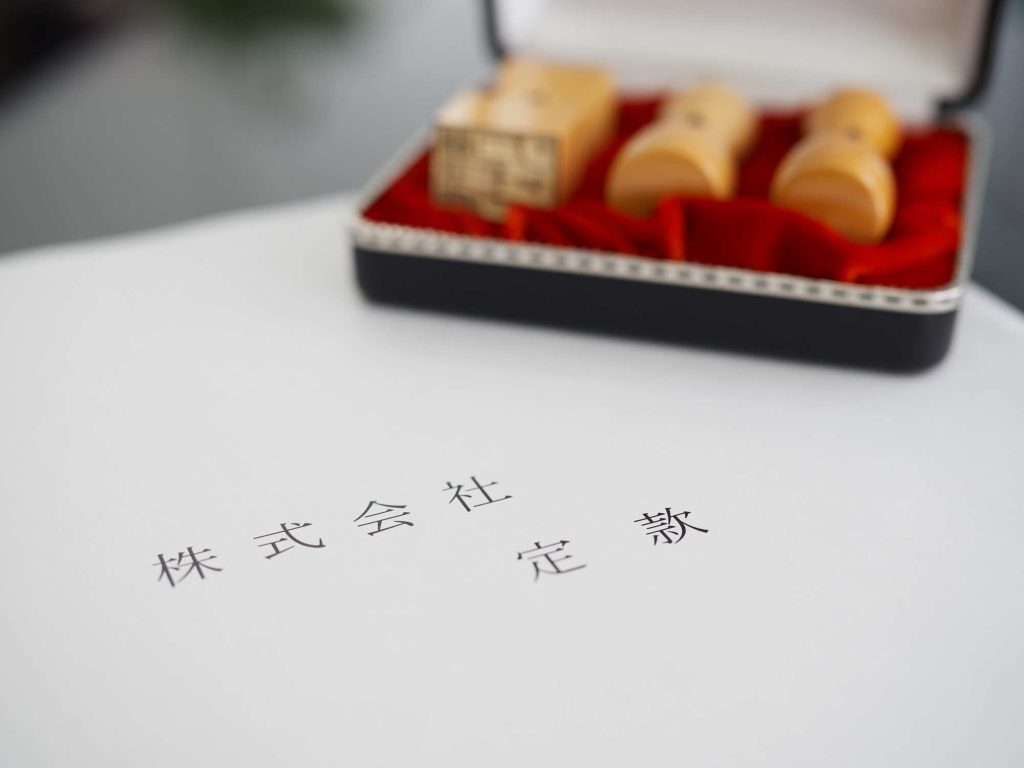

丸印(代表者印・会社実印)とは

丸印とは、印影が丸い形をしており、会社実印として利用される印鑑です。代表者印とも呼ばれ、通常は印面に役職名と会社名が記されています。社内のどの立場にいる人から押印されたのかが一目で分かり、企業間の取引契約など重要な場面に用いられます。

角印(社印)とは

一方、角印とは、印影が四角い形状をしており、会社の認印として利用される印鑑です。角印の印面には会社名が記されるため、社印とも呼ばれます。自社で発行する領収書や見積書、請求書、納品書などに押印されます。

なお、「社判(しゃばん)」という呼び方もよく聞かれますが、社判とは会社で使用する印鑑の総称であり、丸印も角印も社判の一種です。

丸印と角印の違い

丸印と角印の違いをもう少し詳しく確認していきましょう。

役割

丸印と角印の大きな違いはその役割です。

丸印については印鑑登録を行い、重要書類に使用する法人の実印・代表者印として機能します。社会的責任や義務を負う役割があり、偽造やセキュリティを十分考慮する必要がある印鑑です。管理者を立て、保管のルールを定めることが不可欠です。

角印については、会社の認印としての役割を持ち、丸印よりも様々な場面で広く活用されます。契約書に押印されれば有効となるため、丸印ほどではありませんが保管・管理には注意が必要です。

印鑑登録の有無

丸印は法務局に印鑑登録を行うことで、正式な会社実印として利用できる印鑑であるため、登録の手続きが必要となります。契約書等に捺印する際には、印鑑登録証明書を添付しましょう。

一方、角印は印鑑登録不要です。ただし印鑑登録していなくとも、その押印によって効力が発揮されることに変わりはありません。

印影

丸印と角印では、刻印する内容も異なります。丸印の印影には会社名と役職名が入ります。印影が二重の円になっており、内側の円に役職名+印、外側の円に会社名が入るのが一般的な形です。たとえば内側には「代表取締役印」、外側に「○○株式会社」といった具合です。内側の円に入れる役職名は、株式会社の場合は代表取締役印ですが、合資会社の場合は「代表者印」、信用金庫の場合は「代表理事之印」などに変わります。

角印の印影には、「○○株式会社」というように会社名が入ります。もしくは、会社名に加えて「印」「之印」が付くこともあります。

サイズ

丸印と角印はサイズにも違いがあります。

会社実印として登録可能な印鑑は「直径10mm以上30mm以内の正方形に収まるサイズ」という規定が法務局により定められており、丸印はそのサイズで作成する必要があります。基本的には18mmまたは21mmで作成されます。

角印については20mm〜30mmの範囲が一般的です。

(表)丸印と角印の違い まとめ

|

丸印 |

角印 |

| 別名 |

代表者印、会社実印 |

社印 |

| 役割 |

会社の実印 |

会社の認印 |

| 印鑑登録 |

必要 |

不要 |

| 印影 |

社名と役職名 |

社名 |

| サイズ |

10mm以上30mm以内と規定されている

(多くは18mmまたは21mm) |

20mm〜30mm程度 |

| 主な用途 |

会社設立登記

企業間取引の契約書 など

重要な契約等に使用 |

自社の発行する領収書や見積書、請求書、納品書 など

比較的日常的に使用 |

なお、印鑑を押す方法や位置にも押さえておくべきポイントがあります。印鑑ごとに異なる押し方や正しい位置について詳しく知りたい方はこちらの記事もご参照ください。

▼印鑑の押し方・位置について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

印鑑の押し方・位置とは?職印・割印・契印を押すポイントについてもご紹介!

印鑑を押す機会は多いですが、契約書や領収書などその種類によって押し方や押す位置に違いがあることをご存じでしょうか?本記事ではいざという時に迷わず印鑑が押せるよう、職印・割印・契印など印鑑ごとに異なる押し方、押し位置などを詳しくご説明します。

丸印の適切な管理方法

会社で使用する印鑑の中でも、丸印は特に重要な役割を持ちます。紛失・盗難防止には細心の注意を払う必要があります。

適切な管理者を立てて厳重に管理

丸印の管理については、管理台帳を作成し、適切な体制を整備しましょう。適切な代表管理者を決め、厳重に管理します。銀行印と一緒に管理するとリスクが高まるため、たとえば丸印は総務部長、銀行印は経理部長など、それぞれの代表管理者と管理場所は明確に分けたほうが良いでしょう。

紛失・盗難時の対処法

丸印をもしも紛失してしまった場合、あるいは盗難されてしまった場合は、直ちに管轄の法務局へ届出る必要があります。改印届を提出し、まずは紛失した印鑑の効力を失くします。同時に所轄の警察署にも紛失届・盗難届を提出します。改印手続きには新しい丸印、代表者個人の実印、実印の印鑑証明書が必要となります。

契約の取引相手にも迷惑をかけることになるため、影響の及ぶ取引先に対しては十分な説明を行うようにしましょう。

丸印を作成するときのポイント

続いて、会社の実印となる丸印を作成する際のポイントについてご説明します。

1. 書体

会社実印の書体については特に規定がありませんが、一般的には吉相体(きっそうたい)・篆書体(てんしょたい)・古印体(こいんたい)の3種類から選ばれます。3種類の中では吉相体が最も可読性が低く読みにくい書体で、古印体が最も可読性が高く読みやすい書体です。

可読性が高いほうが多くの人に理解されやすくなりますが、その分偽造など悪用されるリスクが高くなります。しかし可読性が低すぎると読めずに判断に苦労したり、押印時の上下に迷ったりすることもあるでしょう。吉相体はほとんどの人が読めません。

メリット・デメリットを踏まえた上で、適切な書体を選択しましょう。会社名がある程度読みやすい篆書体を選ぶ企業が多いようです。

2. サイズ

法務局が定める商業登記規則では、会社実印のサイズは「辺の長さが一センチメートルの正方形に収まるもの又は辺の長さが三センチメートルの正方形に収まらないものであつてはならない」と規定されています。

形状や刻印内容に関する規定はありませんが、一般的には丸印が用いられ、会社名と役職名(代表取締役等)が入ります。定番サイズとしては直径18mmまたは21mmの丸形となっています。

3. 材質

法人印は長く使っていく印鑑であるため、耐久性の高い素材で作成することが望ましいでしょう。一般的にはチタンや黒水牛などの素材が用いられます。

また「印鑑は、照合に適するものでなければならない」とも規定されており、いわゆるシヤチハタと呼ばれるスタンプやゴム印では登録できません。

引用:商業登記規則第9条3項

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339M50000010023#Mp-At_9

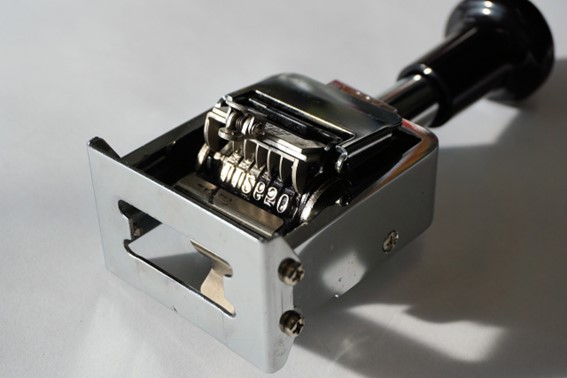

4. 本体の形状

法人印の本体の形状としては、印面の反対側が丸く、掴む部分が持ちやすくなっている天丸タイプと、筒状の形をした寸胴タイプがあります。天丸タイプだと見た目に法人らしい重厚感があり、蓋が付いていて印面の保護にも適しています。寸胴タイプは装飾がなくシンプルであり、価格も天丸タイプよりリーズナブルに抑えられます。形状も特に規定はないため、使いやすいと思う方を選択しましょう。

角印を丸印として登録できるのか

丸印は10mm以上30mm以内というサイズの規定がありました。それでは、サイズがこの範囲に収まっていれば、角印でも丸印として登録することは可能なのでしょうか。

まずは結論だけお伝えすると、サイズの規定を満たしていれば、角印を会社の実印として印鑑登録することは「可能」であり、法律上問題ありません。

しかし、ビジネス上の慣習としては、ほとんどの会社が認印を角印に、実印を丸印に定めています。それぞれ役割が異なるため、一目見ただけで違いが分かるように、やはり慣習通りの形状で使い分ける方が推奨されます。

丸印と角印の併用は可能か

丸印と角印を分けることがおすすめなのは、慣習としてそうなっているからだけではありません。丸印を角印として併用することも「可能」ではありますが、それぞれが担う役割の重みは明確に異なっており、角印のように利用頻度を高く用いることで人目に触れやすくなり、印影が複製され悪用されるリスクが高まります。

むやみに情報漏洩をさせないよう、十分注意をして利用することが重要であり、丸印と角印の併用はセキュリティの観点からもおすすめはできません。

個人の丸印の適切な管理方法

丸印(実印)は法人の場合だけでなく、個人でも保有している場合があると思います。住宅購入などで用いる印鑑のため、個人の印鑑であっても厳重な管理をすることが大切です。

個人の場合の管理方法の注意点としては、実印と印鑑証明書を別々で保管することです。両方がまとめて盗まれてしまった場合、勝手に様々な重要な契約を結ばれてしまうリスクが高いためです。印鑑証明書以外でも、住所や氏名が証明できる免許証などと一緒に保管しないようにしてください。

その上で、実印のほうは金庫に入れて保管するなど、簡単に盗まれないような工夫を心掛けましょう。

丸印や角印のデジタル化で業務効率化へ

丸印と角印の違いについてご説明しましたが、最近ではこれら法人印の押印手続きのデジタル化が進んできました。

例えば、シヤチハタの提供するShachihata Cloud(シヤチハタクラウド)は、リモートワーク時代に便利なクラウド電子印鑑・電子署名サービスです。Shachihata Cloudをお使いいただくと、現在ご利用中の丸印や角印をはじめとする法人印をそのまま電子化することができ、スマホやタブレット等様々な端末からアクセスして押印できる仕組みとなっています。もちろんセキュリティ対策もしっかり施されているため、安心感の高いシステムです。

現在無料トライアルのお申し込みも受け付けていますので、この機会にぜひお試しください。

▶Shachihata Cloudの無料トライアルはこちら

▶︎Shachihata Cloudの詳細はこちら

▼デジタルハンコのメリット・デメリット・法的効力について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

電子印(デジタルハンコ)とは?メリット・デメリット・法的効力などの基礎知識

デジタル化が進む中、今後使用する機会が増えるであろうパソコン上で捺印できる「デジタルハンコ」。ペーパーレスや業務改善が期待されることから注目を集めています。今回は、デジタルハンコの作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについて解説します。

導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!

電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。

Shachihata Cloud 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 電子印鑑サービス

電子印鑑サービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel