この記事でわかること

電子署名は本人性と非改ざん性を証明する技術

電子署名法により書面契約と同等の法的効力

改ざん検知と業務効率化がメリット

導入コストと社内周知がデメリット

立会人型と当事者型の2つの付与方法

公開鍵暗号方式でセキュリティを確保

電子証明書は第三者機関が発行する身分証

電子帳簿保存法で電子保存が義務化

契約書、人事労務、請求書に活用可能

電子印鑑や電子サインとは仕組みが異なる

近年、インターネットを通じて契約書や請求書等のやり取りをする電子契約が増えています。そこで注目されているのが「電子署名」です。特に高い法的証明力を求められる重要な電子文書には欠かせません。そこで今回は、電子署名の法的効力、メリットをご説明いたします。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット 」を提供しています。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

電子署名とは

電子署名の重要性

電子署名とは、契約書等をデータ化した電子文書に対して付与されるサインです。本人が署名していることや、内容の非改ざん性を証明する機能があります。電子署名法において、電子署名が施された電子契約は書面と法的に同等の有効性を持つことが示されています。本来、契約は印鑑やサインがなくても構いません。そもそも契約書すら必須ではなく、口約束だけでも法律上は問題なく契約が成立します。電子署名が重要になるのは、契約においてトラブルが発生し、訴訟になった場合です。電子契約に関する裁判で契約書の真正であることを示すためには、電子署名法2条および3条に定められる本人性と非改ざん性を証明する必要があります。電子署名が施された電子契約書であれば、民事訴訟法第228条第4項に規定されている二段の推定により、真正性を示すことが可能です。

▼電子署名法について詳しく知りたい方はこちら

電子署名のメリット

電子署名には、以下3つのメリットがあります。

改ざんを検知できる

業務効率化が実現する

ペーパーレス化の促進によりコスト削減できる

電子署名なら、電子契約書の原本性を高められるうえ、スピーディーに手続きが完了します。書面作成にかかる経費カットや、印紙税の節税にも効果的です。

▶️電子契約のメリットについてさらに詳しく知りたい方はこちら

電子署名のデメリット

電子署名は紙の押印をわかりやすくデジタル化した方法ですが、いくつかのデメリットも存在します。まず、認証局など外部サービスを利用する際、導入費用や運用コストがかかり、必ずしも無料で使えるわけではありません。次に、電子署名を活用するには、署名の仕組みを理解し、社内関係者や取引先にも周知する必要があるため、切り替え時に時間と手間が発生します。

さらに、英語を含む国際取引においては、相手国の法制度と署名ルールの相違点がデメリットになりうる場合があり、互いに合意できないと契約が成立しにくい面もあります。

最後に、電子署名がどの程度法的に確実なのかを示すためには、改ざん防止や識別情報の管理など、より高度なセキュリティ対策が不可欠です。こうしたリスクを踏まえた上で導入を検討する必要があるでしょう。

電子署名の活用シーン

各種契約書の締結 :賃貸契約や業務委託契約、取引先との基本合意書など、紙の印鑑が不要になり、スピーディーに契約を締結可能。人事労務手続き :雇用契約書や社内規程の承認など、社員が複数拠点で働いていても簡単に署名をやり取りできる。国際ビジネス :英語の書類をオンラインでやり取りし、電子署名を施すことで書類の真正性を保証しやすい。見積書や請求書の発行 :社内外で即時確認・承認を進め、押印作業の待ち時間を削減することが可能。

電子署名と混同しやすい用語とその違い

電子署名には類似の用語が複数存在することから、混同して認識されるケースも少なくありません。そこで次の3パターンに分け、それぞれの違いをみていきましょう。

電子契約と電子署名の違い

電子署名と電子印鑑の違い

電子署名と電子サインの違い

電子契約と電子署名の違い

電子契約とは、すべての契約手続きをインターネット上で行うことを指します。対して電子署名は、電子契約における押印・サインに相当する本人確認の手段です。

電子契約は書面契約とは違い、直接押印やサインができません。そこで、本人性や非改ざん性を証明するために、本人確認データが付与された電子署名の発行が行われます。詳しいしくみについては後述しますが、第三者機関の審査を経て電子署名が施されることから、信頼性の高い証明手段です。

電子署名と電子印鑑 の違い

では、電子印鑑と電子署名は何が違うのでしょうか。電子署名は前述の通り、電子文書に対して付与される署名を指し、本人性の担保とデータの改ざんを防止する機能を持ったしくみです。これに対し電子印鑑は、印面を電子化した印(しるし)を指します。

▼電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

電子印鑑のメリット・デメリットとは?無料で作れる方法と法的な効力

「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。

電子署名と電子サイン の違い

電子サインと電子署名の違いについても触れておきましょう。電子サインとは、電子契約で意思表示などをするためのプロセス全般をいいます。例えば携帯電話の購入に際し、契約の説明を一通り聞いた上で、タブレット端末経由で申込書へ自分の名前を記入するような場面がありますが、名前を記入するまでのプロセスが電子サインです。

電子サインと電子署名との大きな違いは、第三者機関を介すか否かだといえます。電子サインについては第三者機関を通さないため、法律における確実な本人証明にはなりません。

電子署名のしくみを分かりやすく解説

ここから、電子署名のしくみを分かりやすく解説していきます。電子署名のしくみが分かりにくい理由は、聞きなれない用語が多いことに加え、セキュリティを守るためのプロセスが目的によって変わるためです。まずは前提として押さえておくべきポイントから順に解説いたします。

公開鍵暗号方式とは

公開鍵暗号方式とは、メール文面や契約書データといった電子文書や電子署名の情報を安全に送受信するためのセキュリティシステムです。

公開鍵(Public Key)と秘密鍵(Private Key)というペアの関係になる組み合わせの鍵を用い、守るべき情報に施錠して決まった相手にだけ読める形で受け渡すしくみになっています。

公開鍵はネットワークを介し広く一般に公開されますが、秘密鍵はその鍵を生成した本人しか保持できません。ペアになる鍵を持っている者でなければ解錠できないため、情報漏えいを防げます。

「暗号化」と「復号」の関係性

「暗号化」とは、守る対象のデータに一度鍵をかけ「施錠」する工程です。特別な計算式を用いてデータをバラバラにし、読めない状態にします。

一方、暗号化データを受け取る側で、適切な鍵を用いて読めるようにする「解錠」の工程が「復号」です。暗号化の際とは異なる特別な計算式でデータを組み立て、読める状態に戻します。

暗号化のプロセスは目的により異なる

公開鍵暗号方式で混乱しやすいのは、公開鍵で暗号化して秘密鍵で復号することもあれば、逆に秘密鍵で暗号化して公開鍵で復号することもある点です。セキュリティを高める目的が「データの守秘」なのか、それとも「デジタル署名(本人確認)」なのかによって、暗号化するプロセスが異なります。

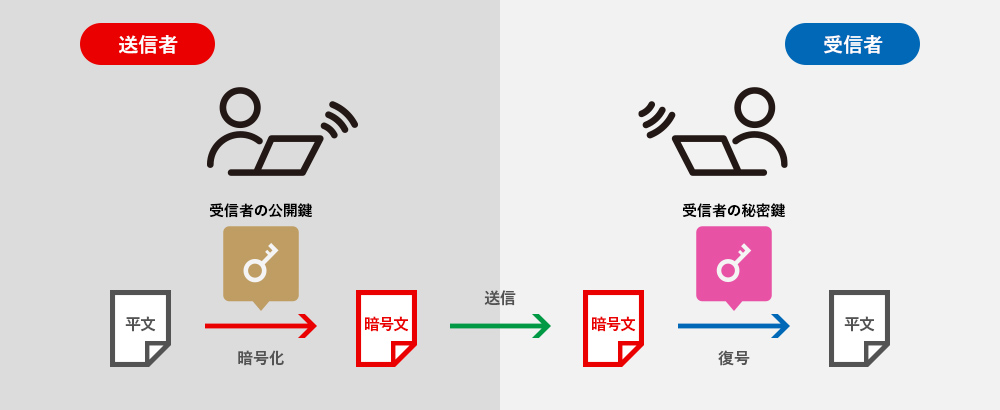

基本編:データの守秘(暗号化)

まずは「データの守秘」を目的とする場合を基本編として理解しましょう。例えば機密事項が記載された契約書のPDF等を取引先に渡す場合、送信者が公開鍵で暗号化したデータを、受信者側は秘密鍵を使って中身を確認します。

(図1)公開鍵暗号方式によるデータの守秘のプロセス

データの守秘を目的として暗号化を行い、復号するまでの流れは以下のとおりです。

(1)データの受信者(図1の右側)で鍵を準備

(2)データの送信者(図1の左側)で暗号化

(3)データの受信者(図1の右側)で復号

要するに、文書の送信者ではなく、受信側が先に公開鍵と秘密鍵のペアを作っておきます。秘密鍵は受信側がそのまま保持し、文書の送信者へ公開鍵を渡して暗号化する流れです。

応用編:本人確認(デジタル署名)

次に応用編として、「本人確認」を目的とする場合を理解しましょう。重要な契約書に署名をした人が本人であることを証明するために、電子署名を付与する場合が具体例です。

データ守秘のプロセスとは逆に、送信者が「秘密鍵」を使って暗号化し、受信者側はそのペアとなる「公開鍵」で本人確認を行います。

公開鍵はネットワーク上に公開され誰でも取得できるため、情報漏えいのリスクがあるのではないかと思う方もいるでしょう。しかし、本プロセスでの署名の目的は守秘ではなく、本人であることの証明です。秘密鍵を保有しているのは特定の送信者のみであり、受信側が復号できれば本人証明を実現できます。このように、秘密鍵の唯一性を活かして本人性を担保し、電子文書へ署名する技術を「デジタル署名」といいます。

本人確認(デジタル署名)を目的として暗号化を行い、復号するまでの大まかな流れは以下のとおり

(1)電子署名をする送信者が鍵を準備・署名を暗号化

(2) 電子署名の受信者が復号

つまり、署名をする人が自らの秘密鍵で暗号化し、受け取る側が公開鍵を取得して復号すると、署名者がまさに本人であることが確認できるようになります。秘密鍵は1つしか存在しないため、信頼性の高い署名となるのです。

電子署名のしくみ(RSA暗号方式)

本人確認(デジタル署名)の概要は前述の応用編でお示ししたとおりですが、ここからは総務省『電子署名・認証・タイムスタンプその役割と活用』 を参考に、もう少し詳しく電子署名のしくみをご紹介します。

先ほど、電子署名をする人が「公開鍵」と「秘密鍵」のペアを生成するとお伝えしました。ですが厳密にいうと「公開鍵」を発行するのは第三者機関である認証局です。そして、認証局が発行する「公開鍵」は「電子証明書」と呼ばれます。

(図2)公開鍵暗号方式による電子署名のプロセス

やや複雑になりますが、送信者が文書に電子署名を施してから、受信者側で本人確認するまでの流れの中で、押さえるべきポイントが3点あります。

1点目は、送信者が受信者に渡すものが、「電子証明書(公開鍵)」と「暗号化されていない文書(平文)」、そして「暗号文」の3つあることです。

次に2点目は、送信者が文書(平文)をハッシュ関数で数値に変換し、秘密鍵で暗号文に変える行為を「電子署名」と呼んでいることが挙げられます。

そして3点目は、受信側で文書の改ざんや本人の署名をチェックするため、送信者と同じハッシュ関数を用いて一度数値に戻すことです。

(1)電子署名をする送信者Aさんが電子証明書の発行を認証局へ申請

(2) 認証局が電子証明書(公開鍵)を発行

(3)電子署名をする送信者Aさんが電子証明書+文書+暗号文を送信 ハッシュ値をさらに暗号化する行為が電子署名

(4)電子署名の受信者Bさんが暗号文を復号し、ハッシュ関数を用いて文書を比較して照合

以上が、公開鍵暗号方式を用いた、文書等を安全に送受信するためのしくみの説明となります。

契約書に電子署名を付与する方法

契約書に電子署名を付与する方法には、以下2通りがあります。

立会人型

当事者型

立会人型

立会人型は、契約の当事者の意思に基づき、第三者機関が仲介して付与するタイプの電子署名です。仲介役として電子契約サービスの提供元が選ばれるケースが多いことから、事業者型とも呼ばれています。立会人型の電子署名における本人確認は、メール認証が一般的です。電子契約サービスを導入するだけでいつでも利用できるため、当事者型の電子署名より手軽な点が魅力だといえます。

当事者型

当事者型は、電子認証局が発行する電子証明書を付与するタイプの電子署名を指します。当事者型は実印が押された紙の契約書のように強固な法的効力を持つものの、発行手続きが煩雑であり、契約するたびに証明期間に応じた手数料がかかります。

メールに付けるデジタル署名のしくみ

メールにデジタル署名を付与するケースも多いかと思いますが、これにはメール専用の公開鍵暗号方式(RSA暗号)による暗号化とデジタル署名の標準規格であるS/MIME(Secure / Multipurpose Internet Mail Extensions、エスマイム)がよく使われています。送受信する者同士がS/MIMEに対応したメールソフトを利用する必要はありますが、Microsoft Outlookなど多くのメールソフトが対応しているため、比較的活用しやすいでしょう。メール送信者のなりすまし防止、メールの改ざん検知、メールの暗号化(本文+添付ファイル)が実現できるため、セキュリティ対策として利用が可能です。

PDFに付けるデジタル署名のしくみ

PDFに電子署名をするには、電子証明書が必要です。Adobe社では「デジタルID」と呼ばれる電子証明書を用います。デジタルIDは氏名や所属の会社名、部署名などの属性情報とパスワードを関連付け、使用者を特定します。この電子証明書と秘密鍵・公開鍵のペアで暗号化をするため、電子署名によって改ざん防止ができるしくみとなっているのです。

電子署名と電子証明書の役割

ここで、電子証明書の役割について補足しておきましょう。電子証明書は、個人・法人の存在や信頼性、正当性を保証するインターネット上の身分証明書の役割を担う文書です。電子署名が押印の役割なら、電子証明書は印鑑証明書と同じ役割を果たします。印鑑証明書は書類に押された印影が本人によるものであることを行政機関が証明しますが、電子証明書も同様に、公開鍵などの情報が本人によるものであることを第三者機関が証明します。

電子証明書はパソコン本体やICカードなどの物体に格納されており、インターネットを経由した第三者による操作では盗まれることがありません。IDやパスワードで守るセキュリティの場合には、そのIDやパスワードが盗まれ情報を抜き取られるリスクがある一方で、電子証明書の場合にはそのリスクがなく、安全性が高いといえます。

法務省によるファイル形式の電子証明書を自社で取得する方法

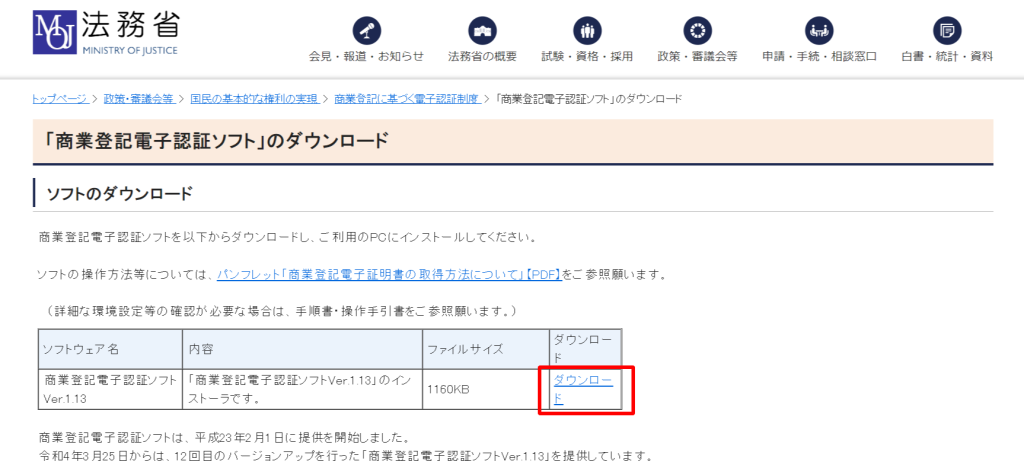

電子証明書の役割をご理解いただけたところで、ここでは法務省が提供している「申請用総合ソフト 」と「商業登記電子認証ソフト 」を利用して取得する方法を解説いたします。

上記のソフトを利用すると、オンラインで申請、発行まで手続きが行えるため、法務省まで出向く必要はありません。手間や時間を最小限に抑えて電子証明書を取得できますので、ぜひご活用ください。

電子証明書を取得するために必要なもの

法務省でファイル形式の電子証明書を取得する場合は、以下のものを用意する必要があります。

申請書や「SHINSEI」ファイルの作成方法については、後ほど解説いたします。

電子証明書取得の流れ

電子証明書を取得する流れは、以下のとおりです。

1. 専用ソフトウェアをインストールする

順を追って、解説いたします。

1. 専用ソフトウェアをインストールする

まずは、赤枠のリンクをクリックして「商業登記電子認証ソフト

出典:「商業登記電子認証ソフト」のダウンロード|法務省

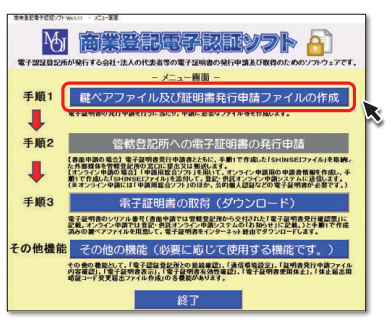

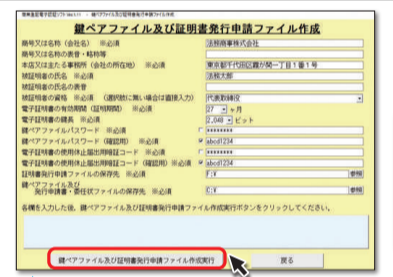

2. 電子証明書発行申請に必要なファイルの作成をする

電子証明書発行申請をするためには「鍵ペアファイル」と「証明書発行申請ファイル(SHINSEI)」の2点が必要です。

ソフトがインストールできたら「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイルの作成」をクリックしましょう。

出典:商業登記電子証明書の取得方法について|法務省

必須項目がいくつか出てきますので、すべて入力します。なお、入力する際は注意すべき事項があるため、こちら

入力がすべて終了しましたら、「鍵ペアファイル及び証明書発行申請ファイル作成実行」をクリックします。実行後は修正ができませんので、誤りがないかきちんと確認してから押しましょう。

出典:商業登記電子証明書の取得方法について|法務省

以上で、ファイルの作成は終了です。「鍵ペアファイル」「証明書発行申請ファイル(SHINSEI)」「登記所に提出する申請書(PDF)」の3つのファイルが作成されているかどうか、確認してください。

3. 電子証明書の発行申請

電子証明書の発行申請は、書面(法務局窓口へ持参・郵送)またはオンラインで行います。

書面での提出時には、以下のものが必要です。

証明書発行申請ファイル(SHINSEI)のみを保存したCD、DVDまたはUSBメモリ

登記所に提出する申請書(PDF)を印刷したもの

(郵送の場合)切手を貼付した返信用封筒

手続きが完了すると、電子証明書のシリアル番号(電子証明書発行確認票)が渡されますので、なくさずに保管しておきましょう。

対して、オンラインでの提出時には、以下のものを揃えます。

申請人の電子証明書(マイナンバーカードの電子証明書等)

証明書発行申請ファイル(SHINSEI)

「申請用総合ソフト」で作成した申請者情報

まず、申請用総合ソフト

登記所にファイル等が到達したあと、手数料の納付情報が発行されますので、電子納付を行いましょう。納付が確認されると「電子証明書のシリアル番号」が通知されます。

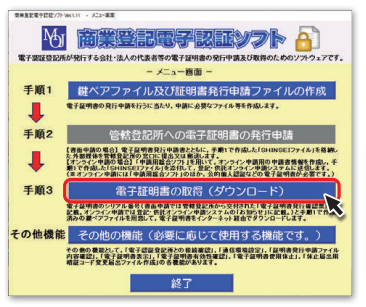

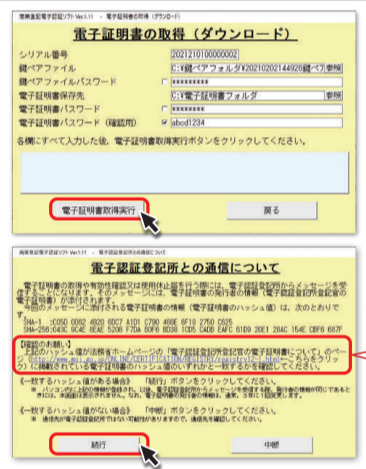

4. 電子証明書の取得(ダウンロード)

電子証明書のシリアル番号が確認できたら、電子証明書の取得が可能です。

まず、商業登記電子認証ソフトの「電子証明書の取得(ダウンロード)」をクリックします。

出典:商業登記電子証明書の取得方法について|法務省

シリアル番号と鍵ペアファイル、鍵ペアファイルのパスワードを入力し「続行」をクリックしてください。

出典:商業登記電子証明書の取得方法について|法務省

取得できた電子証明書は、拡張子「.p12」のファイルとしてダウンロードされています。ファイル内には電子証明書のほか、電子署名に必要な秘密鍵と、公開鍵が含まれているため、厳重に保管しましょう。

電子証明書を取り入れる際に気になる4つのQ&A

ここでは、電子証明書を取り入れる際の疑問点をQ&A形式で解説いたします。

Q.電子証明を取り入れないことで罰則はある?

A.電子証明を取り入れないことによる罰則はありません。

ただし、電子署名法によると、虚偽の申込をした場合は3年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

Q.電子証明書を取得する際はマイナンバーが必要?

A.申請者情報を付与するために、マイナンバーカードの提示が求められる場面があります。

ただし、有効期限内の商業登記電子証明書や法務大臣の定める電子証明書をすでに所持している場合は必要ありません。

Q.電子証明書の有効期限や発行手数料は?

A.商業登記に基づく電子認証制度の電子証明書は、3か月~27か月の間で証明期間(電子証明書の有効性を確認できる期間)を選択できます。発行手数料は、以下のように証明期間に応じた納付が必要です。なお、手数料は、書面申請・オンライン申請ともに変わりません

証明期間

3か月

6か月

9か月

12か月

15か月

18か月

21か月

24か月

27か月

発行手数料

1,300円

2,300円

3,300円

4,300円

5,300円

6,300円

7,300円

8,300円

9,300円

電子証明書はすべての電子署名に必要か?

結論として、すべての電子契約に電子証明書が必要というわけではありません。なぜなら、政府は電子証明書がない電子署名も法的には有効であるという見解を示しているためです。

ただ、登記をする際を含め、電子証明書が必要となる場面もあることは知っておくとよいでしょう。

電子署名の具体的なやり方

電子署名を利用するには、無料ツールから有料の専用サービスまで幅広い方法があります。ファイル形式や利用ソフトによって操作が異なるため、ここではAdobe Acrobat、Word・Excel、メール、そして電子契約サービスを使った電子署名の基本的な流れをそれぞれ説明します。

Adobe AcrobatでPDFファイルに電子署名する場合

Acrobatを起動してPDFファイルを開く :電子署名を付与したいPDFを用意する署名ツールを選択 :上部メニューやツール欄から「電子署名」または「署名」をクリック署名フィールドを作成 :表示された画面で署名位置を指定し、署名データを入力または手書きする署名プロパティを設定 :署名のロックレベルやパスワード保護などセキュリティを確認保存・共有 :署名後のファイルを改ざん防止対応のまま保存し、必要に応じて他者と共有する

Word・Excelに電子署名する場合

ファイルを開く :WordやExcelを起動して、署名を付与したい文書や表を用意「ファイル」→「情報」から署名の設定 :セキュリティや署名を追加する項目をクリック電子署名を挿入 :証明書やパスワードを指定し、「識別情報」を付与保存 :文書を「ロック」して改ざん防止を有効化し、完成後のファイルを管理

メールに電子署名する場合

電子証明書を取得 :認証局や専用サービスから電子証明書を入手メールソフトに設定 :Outlookなどのメールクライアントに証明書をインポート新規メール作成時に署名 :差出人情報で電子署名を選択し、改ざん防止設定を有効化送信 :受信側が署名付きメールを受け取ると、送信者の正当性を検証可能

電子契約サービスで電子署名する場合

サービスにログイン :電子契約システムのアカウントを作成、または企業で発行されたIDを使用契約ファイルをアップロード :PDFやWordなどの契約書類をシステム上に取り込む署名欄・署名順を設定 :社内担当者・取引先とのワークフローを設定し、電子署名を割り当て署名完了後に保存・管理 :各署名者がサインし終わったら、自動でファイルがロックされコピー対策が行われる

電子帳簿保存法改正の影響

電子署名、電子契約の導入を検討する場合、電子帳簿保存法の存在も考慮しておく必要があります。ここでは、電子帳簿保存法の内容と、改正による影響について解説します。

電子帳簿保存法の概要と改正内容

電子帳簿保存法は、企業が取引記録や会計資料を電子的に保存する際のルールを定めた法律です。従来、書面で保存することが義務づけられていたものを、一定の要件のもと電子記録(電子データ)による保存を認める法律です。電子帳簿保存法は1998年7月に施行されましたが、これまで複数回の改正が行われています。2022年1月の改正では、電子取引で行われる請求書や領収書などの電子保存が「義務化」されました。この義務化は、電子データ化された文書の改ざんを防止し、真実性を担保するための措置となっています。電子帳簿保存法では、電子データ保存要件のひとつとして「真実性」「見読性」の確保が掲げられており、真実性に関しては、タイムスタンプの付与や、訂正・削除ができない、もしくは訂正・削除の履歴を確認できるシステムの導入が必要とされています。

電子帳簿保存法改正による影響

2022年1月の改正電子帳簿保存法により、真実性を担保するシステムの導入は不可欠と言えます。そして、より電子契約を利用しやすくなったとも言えます。そのため、今後、電子契約を取り入れる企業は大幅に増えていくと考えられます。一般的な電子契約システムやクラウド契約サービスでは、電子署名による契約を行うことが一般的です。電子契約の普及により契約書等の電子化の流れが加速し、電子署名はますます重要な技術として位置付けられていくことになると考えられます。

電子署名を導入する際に見直すべきポイント

電子署名による契約手続きを導入する際は、以下2点の見直しが必要です。

社内規程と業務フロー

契約書の保存方法

社内規定と業務フロー

電子署名を導入する場合は、必要に応じて従前の社内規定と業務フローを電子契約のプロセスに適した形に再構築する必要があります。まず対象となる書類の種類や社内外の関係者を具体的に洗い出し、実際に電子署名サービスを使用できるのかを確認しておきましょう。なお、サービスの導入にあたっては、クラウド型のサービスが特におすすめです。基本的にインターネット環境とメールアドレスさえあれば利用できるため、導入が容易で大きなコストもかかりません。

契約書の保存方法

電子署名を施した契約書は、電子帳簿保存法に対応するため、真実性と見読性を確保した方法で保管しなければなりません。真実性は、タイムスタンプもしくは削除・修正などの履歴が残る電子契約システムの利用でカバーできます。また、見読性の担保には、検索機能やディスプレイ・プリンターなどを備え付け、税務調査の際にすみやかに提示できるようにしておくことが必要です。「box」などのストレージシステムとの連携できるシステムなら、管理が楽になるでしょう。

電子署名機能のあるShachihata Cloudで電子契約をより安全に

電子署名のしくみ導入を検討されている方には、シヤチハタの電子決裁・電子契約サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」をおすすめいたします。現在のワークフローを変更せず、そのまま電子化できるサービスです。また、改ざん・なりすまし防止機能があり、高度なセキュリティ対策を施しています。クラウド型サービスのため、承認者が在宅勤務や出張中などでも回覧・承認、署名が可能となり、業務が滞ることがありません。

今なら無料トライアル も実施していますので、ぜひご活用ください。

▶︎Shachihata Cloudの詳細はこちら

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 電子印鑑サービス

電子印鑑サービス

-1024x683.jpeg)

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel