この記事でわかること

近年、契約や請求書のやり取りをオンラインで完結させる「電子契約」が急速に広がっています。その中心的な役割を果たすのが「電子署名」です。電子署名は、文書の作成者が本人であることと改ざんがないことを証明する技術で、電子署名法により紙の署名や押印と同等の法的効力が認められています。本記事では、電子署名の基本的な仕組みやメリット・デメリット、導入時に押さえるべき法令対応、さらに実際の活用方法までをわかりやすく解説します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

電子署名は、電子文書に本人性と非改ざん性を付与する技術です。法的効力が認められ、契約や業務文書を安全にやり取りするための基盤として広く活用されています。

電子署名とは、電子文書に「この文書が確かに本人によって作成されたこと(本人性)」と「その内容が改ざんされていないこと(非改ざん性)」を証明するための仕組みです。

日本では2000年に施行された電子署名法により、一定の要件を満たした電子署名には紙の署名や押印と同等の法的効力が与えられています。同法第2条では電子署名の定義が明記され、第3条では本人性と非改ざん性を満たす電子署名が付された電子文書について「成立の真正」が推定されると規定されています。これは民事訴訟法における証拠力とも連動し、訴訟時に契約の有効性を立証するうえで極めて重要な根拠となります。

参考:e-Gov 法令検索 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)

電子署名には、以下3つのメリットがあります。

電子署名なら、電子契約書の原本性を高められるうえ、スピーディーに手続きが完了します。書面作成にかかる経費カットや、印紙税の節税にも効果的です。

▶️電子契約のメリットについてさらに詳しく知りたい方はこちら

電子署名は紙の押印をわかりやすくデジタル化した方法ですが、いくつかのデメリットも存在します。まず、認証局など外部サービスを利用する際、導入費用や運用コストがかかり、必ずしも無料で使えるわけではありません。次に、電子署名を活用するには、署名の仕組みを理解し、社内関係者や取引先にも周知する必要があるため、切り替え時に時間と手間が発生します。

さらに、英語を含む国際取引においては、相手国の法制度と署名ルールの相違点がデメリットになりうる場合があり、互いに合意できないと契約が成立しにくい面もあります。

最後に、電子署名がどの程度法的に確実なのかを示すためには、改ざん防止や識別情報の管理など、より高度なセキュリティ対策が不可欠です。こうしたリスクを踏まえた上で導入を検討する必要があるでしょう。

電子署名には類似の用語が複数存在することから、混同して認識されるケースも少なくありません。そこで次の3パターンに分け、それぞれの違いをみていきましょう。

電子契約とは、すべての契約手続きをインターネット上で行うことを指します。対して電子署名は、電子契約における押印・サインに相当する本人確認の手段です。

電子契約は書面契約とは違い、直接押印やサインができません。そこで、本人性や非改ざん性を証明するために、本人確認データが付与された電子署名の発行が行われます。詳しいしくみについては後述しますが、第三者機関の審査を経て電子署名が施されることから、信頼性の高い証明手段です。

では、電子印鑑と電子署名は何が違うのでしょうか。電子署名は前述の通り、電子文書に対して付与される署名を指し、本人性の担保とデータの改ざんを防止する機能を持ったしくみです。これに対し電子印鑑は、印面を電子化した印(しるし)を指します。

認印のように比較的ライトに使用できる、印面を画像データ化しただけの電子印鑑と、実印のように、印面の画像データに識別情報を持たせた真正性の高い電子印鑑があります。

▼電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら

電子印鑑のメリット・デメリットとは?無料で作れる方法と法的な効力

「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。

電子サインと電子署名の違いについても触れておきましょう。電子サインとは、電子契約で意思表示などをするためのプロセス全般をいいます。例えば携帯電話の購入に際し、契約の説明を一通り聞いた上で、タブレット端末経由で申込書へ自分の名前を記入するような場面がありますが、名前を記入するまでのプロセスが電子サインです。

電子サインと電子署名との大きな違いは、第三者機関を介すか否かだといえます。電子サインについては第三者機関を通さないため、法律における確実な本人証明にはなりません。

電子署名とデジタル署名はどちらも、電子文書の作成者が本人であること(本人性)や改ざんされていないこと(非改ざん性)を証明する技術です。デジタル署名は公開鍵暗号方式を利用した代表的な手法であり、電子署名の一種として位置づけられます。つまり電子署名という概念の中にデジタル署名が含まれるということになります。

電子署名の仕組みは、文書の内容をハッシュ化して数値化し、それを秘密鍵で暗号化することで「本人が署名した」という証明を行い、受信者は公開鍵で復号して改ざんの有無を確認するというものです。

ここからは、電子署名のしくみを分かりやすく解説していきます。電子署名のしくみが分かりにくい理由は、聞きなれない用語が多いことに加え、セキュリティを守るためのプロセスが目的によって変わるためです。まずは前提として押さえておくべきポイントから順に解説いたします。

公開鍵暗号方式とは、メール文面や契約書データといった電子文書や電子署名の情報を安全に送受信するためのセキュリティシステムです。

公開鍵(Public Key)と秘密鍵(Private Key)というペアの関係になる組み合わせの鍵を用い、守るべき情報に施錠して決まった相手にだけ読める形で受け渡すしくみになっています。

公開鍵はネットワークを介し広く一般に公開されますが、秘密鍵はその鍵を生成した本人しか保持できません。ペアになる鍵を持っている者でなければ解錠できないため、情報漏えいを防げます。

ハッシュ値とは、電子文書の内容を専用の計算式で処理し、決まった長さの文字列に変換したものを指します。文書の内容が少しでも変わると、生成されるハッシュ値も大きく変化するため、改ざんを検知するのに役立ちます。デジタル署名では、このハッシュ値を暗号化して利用することで、受信者が文書の真正性を確認できる仕組みになっています。

-1024x683.jpeg)

図に示すように、RSA方式の電子署名は「認証局」「電子証明書」「ハッシュ値」を組み合わせて成り立ちます。

まず送信者Aは、認証局に本人確認を伴う申請を行い、認証局から電子証明書(公開鍵を含む)を発行してもらいます。この証明書は、公開鍵が確かに本人に属していることを保証する役割を持ちます。送信者Aは文書をハッシュ関数で処理してハッシュ値を算出し、それを自分の秘密鍵で暗号化することで電子署名を作成します。こうして生成された電子署名は、文書本体や電子証明書と合わせて受信者Bに送られます。

受信者Bは、受信した電子証明書が失効していないかをリポジトリで確認し、有効性を確かめた上で証明書に含まれる公開鍵を利用します。そして、公開鍵で署名を復号し、自ら同じ文書から算出したハッシュ値と照合します。両者が完全に一致すれば、文書が改ざんされていないこと、さらに署名が送信者本人によるものであることが確認できます。

こうした仕組みにより、RSA方式は単なる暗号化よりも高い信頼性を確保し、裁判などの場でも有効な証拠力を持ちやすいとされています。

暗号化は、データに鍵をかけて読めない形へ変換する工程です。特別な計算手順で内容を分解し、閲覧を防ぎます。復号は、受信側が対応する鍵と計算手順で組み立て直し、元の内容を読める状態へ戻す処理です。両者は対の鍵を前提とし、片方だけでは処理できません。電子契約では守秘や本人確認の目的に応じて使い分けられます。

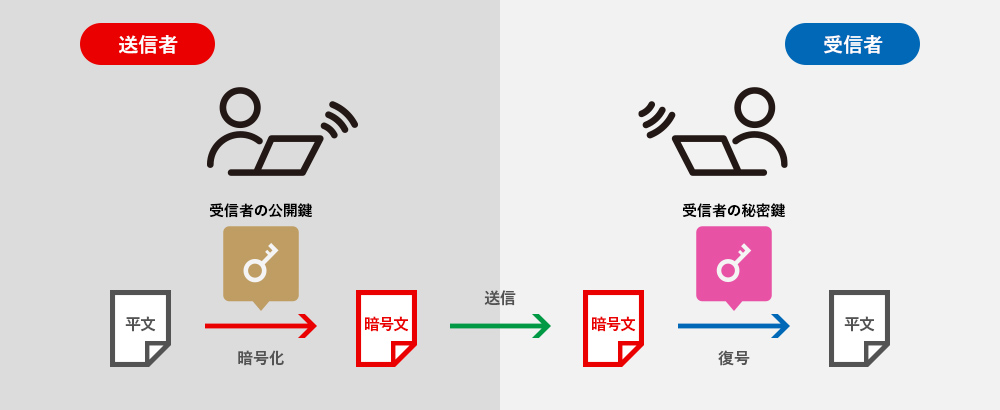

電子契約における暗号化には、文書の内容を外部から守る「守秘性の確保」を目的としたプロセスがあります。図に示すように、この場合は受信者が先に「公開鍵」と「秘密鍵」のペアを作成します。秘密鍵は受信者自身だけが保持し、公開鍵のみを送信者へ渡します。

送信者は公開鍵を用いて契約書などの電子文書を暗号化し、そのまま受信者へ送信します。暗号化されたデータは、対応する秘密鍵を持つ受信者しか復号できません。したがって、途中で第三者に傍受されたとしても内容を読み取られる心配がなく、安全にやり取りできます。

受信者は自分の秘密鍵を使って暗号化データを復号し、元の文書を正しく閲覧可能となります。このプロセスでは本人確認や署名といった機能は含まれず、純粋にデータを秘匿することが目的です。つまり、送信者の身元を証明するのではなく、あくまで「機密情報を守ること」に重点を置いた仕組みであり、電子契約で重要文書をやり取りする際の基本的なセキュリティ手段といえます。

本人確認を目的とする暗号化では、送信者が自ら生成した秘密鍵を使って文書のハッシュ値を暗号化し、電子署名として付与します。受信者は公開鍵で署名を復号し、自身で算出したハッシュ値と照合することで、送信者が確かに本人であることと文書が改ざんされていないことを確認できます。

秘密鍵は送信者だけが保持しているため、署名が一致すれば本人性が担保されます。この仕組みを「デジタル署名」と呼び、電子契約における信頼性確保の要となっています。

契約書に電子署名を付与する方法には、以下2通りがあります。

立会人型は、契約の当事者の意思に基づき、第三者機関が仲介して付与するタイプの電子署名です。仲介役として電子契約サービスの提供元が選ばれるケースが多いことから、事業者型とも呼ばれています。立会人型の電子署名における本人確認は、メール認証が一般的です。電子契約サービスを導入するだけでいつでも利用できるため、当事者型の電子署名より手軽な点が魅力だといえます。

当事者型は、電子認証局が発行する電子証明書を付与するタイプの電子署名を指します。当事者型は実印が押された紙の契約書のように強固な法的効力を持つものの、発行手続きが煩雑であり、契約するたびに証明期間に応じた手数料がかかります。

電子署名を利用するには、無料ツールから有料の専用サービスまで幅広い方法があります。ファイル形式や利用ソフトによって操作が異なるため、ここでは下記4点について説明します。

電子署名、電子契約の導入を検討する場合、電子帳簿保存法の存在も考慮しておく必要があります。ここでは、電子帳簿保存法の内容と、改正による影響について解説します。

電子帳簿保存法は、企業が取引記録や会計資料を電子的に保存する際のルールを定めた法律です。従来、書面で保存することが義務づけられていたものを、一定の要件のもと電子記録(電子データ)による保存を認める法律です。電子帳簿保存法は1998年7月に施行されましたが、これまで複数回の改正が行われています。2022年1月の改正では、電子取引で行われる請求書や領収書などの電子保存が「義務化」されました。この義務化は、電子データ化された文書の改ざんを防止し、真実性を担保するための措置となっています。電子帳簿保存法では、電子データ保存要件のひとつとして「真実性」「見読性」の確保が掲げられており、真実性に関しては、タイムスタンプの付与や、訂正・削除ができない、もしくは訂正・削除の履歴を確認できるシステムの導入が必要とされています。

2022年1月の改正電子帳簿保存法により、真実性を担保するシステムの導入は不可欠と言えます。そして、より電子契約を利用しやすくなったとも言えます。そのため、今後、電子契約を取り入れる企業は大幅に増えていくと考えられます。一般的な電子契約システムやクラウド契約サービスでは、電子署名による契約を行うことが一般的です。電子契約の普及により契約書等の電子化の流れが加速し、電子署名はますます重要な技術として位置付けられていくことになると考えられます。

電子署名による契約手続きを導入する際は、以下2点の見直しが必要です。

電子署名を導入する場合は、必要に応じて従前の社内規定と業務フローを電子契約のプロセスに適した形に再構築する必要があります。まず対象となる書類の種類や社内外の関係者を具体的に洗い出し、実際に電子署名サービスを使用できるのかを確認しておきましょう。なお、サービスの導入にあたっては、クラウド型のサービスが特におすすめです。基本的にインターネット環境とメールアドレスさえあれば利用できるため、導入が容易で大きなコストもかかりません。

電子署名を施した契約書は、電子帳簿保存法に対応するため、真実性と見読性を確保した方法で保管しなければなりません。真実性は、タイムスタンプもしくは削除・修正などの履歴が残る電子契約システムの利用でカバーできます。また、見読性の担保には、検索機能やディスプレイ・プリンターなどを備え付け、税務調査の際にすみやかに提示できるようにしておくことが必要です。「box」などのストレージシステムとの連携できるシステムなら、管理が楽になるでしょう。

電子署名のしくみ導入を検討されている方には、シヤチハタの電子決裁・電子契約サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」をおすすめいたします。現在のワークフローを変更せず、そのまま電子化できるサービスです。また、改ざん・なりすまし防止機能があり、高度なセキュリティ対策を施しています。クラウド型サービスのため、承認者が在宅勤務や出張中などでも回覧・承認、署名が可能となり、業務が滞ることがありません。

また、電子帳簿保存法にも対応可能です。

今なら無料トライアルも実施していますので、ぜひご活用ください。