ペーパーレスとは、法人・個人事業などの業務で用いる紙の量を少なくすることです。ペーパーレス化を図る近道は電子データの活用で、これによりペーパーレス化と業務効率化を実現しようとする動きが加速しています。本記事では、ペーパーレス化が進む背景やそのメリットとデメリット、成功させるポイントなどを事例も交えて提示します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子決裁から始める業務効率化」資料を提供しております。

無料でダウンロードできますので、ぜひインボイス制度対応にお役立て下さい。

ペーパーレス化が進んだ経緯

ネット環境の拡充と業務効率化のニーズ

かつては「ペーパーレス化」と「リサイクル」が一対として取り扱われる時代もありました。

しかし2000年頃からインターネット環境が整備され、インフラが充実するようになると、「紙中心の業務を電子に置き換えられないか」という運動が起こるようになりました。そこで登場したのが、「紙だから起こりうる業務の停滞」を解消する手段としてITを活用する考え方でした。

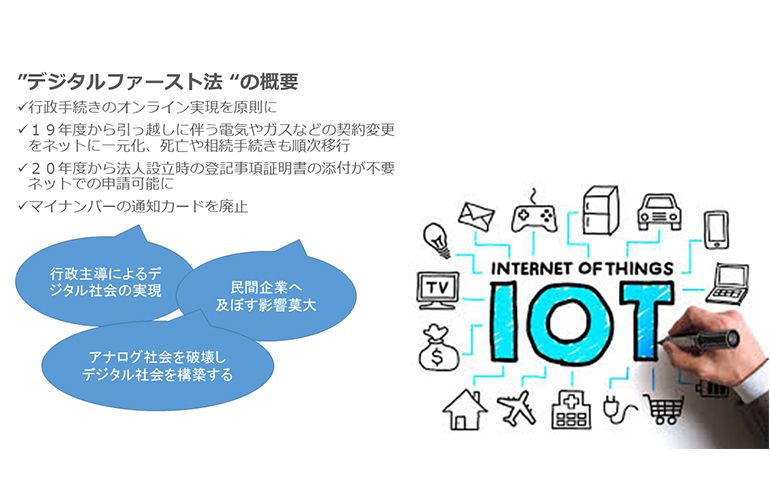

ペーパーレス化の法整備の過程

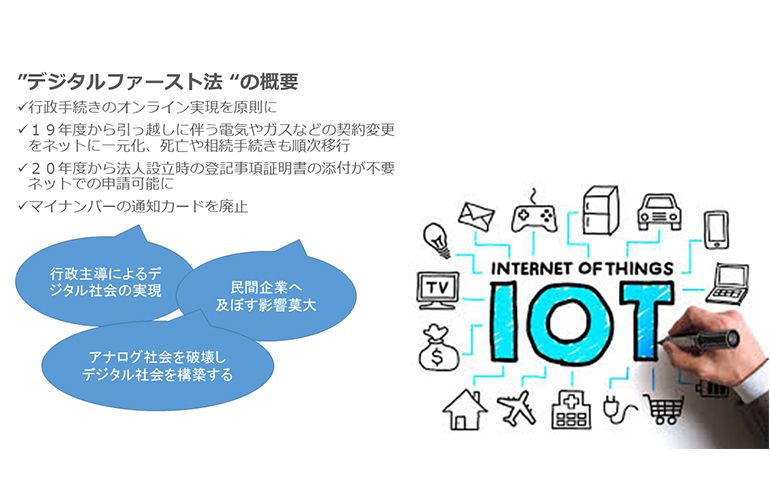

そうした動きを受け、ペーパーレス化にまつわる法整備は進んでいきました。

参考:https://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ict/u-japan/new_outline01.html

ペーパーレス化を取り巻く法案について、年代の古い順にみていきましょう。

1998年7月施行「電子帳簿保存法」

「電子帳簿保存法」は、国税関係の帳簿を磁気テープや光ディスクなどへ電子データとして保存する手段などを定めた法律です。従来、企業や個人事業者が紙で管理していた会計記録は、紙の形で7年間保存することが義務付けられていました。しかし、この法案の成立によって、真正性の確保・見読性の確保など一定の保存要件を満たせば帳簿書類を電子データで保存することが可能になりました。

▼電子承認・電子帳簿保存法について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

電子承認とそのシステムとは?フロー改善など導入のメリット

電子承認は、パソコン上で使用する印鑑や署名に代わる存在です。承認作業にかかる工数の削減と効率アップが期待でき、ワークフロー改善に非常に役立つ存在として多くの企業で利用されています。本記事では、電子承認未導入の企業の方向けに、電子承認の有用性をご紹介します。

2001年4月施行「電子署名法」

「電子署名法」は、電子署名が署名や押印と同等の法的効力を持つことを定めた法律です。

民事訴訟法第228条4項にある「本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。」に対し、電子署名法第3条では、「電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名が行われているときは、真正に成立したものと推定する。」としています。

▼電子署名法について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

電子署名法とは?運営者が把握しておくべきポイントの解説

電子署名法とは、電子署名の安全性・真正性を保つため、2001年4月に施行された法律です。近年の電子契約の普及に伴い、その内容を理解する必要性が高まっています。本記事では電子署名法の第2条・第3条の内容を中心に、ポイントを絞ってご説明します。

2001年4月施行「IT書面一括法」

「IT書面一括法」は、書面に代えて電子メールなど情報通信技術を利用する方法によるサービス提供を可能した法律です。

ITが進展する中で、書面の交付または書面による手続を義務付けている各種規制が、電子商取引などの阻害要因になっていました。それを受け、契約締結に際し一定の書面の交付義務を定めた法律について送付される側の同意を条件とし、書面の交付に代えて電子的手段を利用することを認めています。

2005年4月施行「e文書法」

「e文書法」は、民間事業者等が行う「書面の保存等における情報通信技術の利用に関する法律」と「書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の総称です。財務・税務関係の帳票類や取締役会議事録など、商法や税法で保存が義務づけられている文書について、紙文書だけでなく電子化された文書ファイルでの保存が認められています。

東日本大震災でIT技術の必要性と紙資料の脆弱性が露呈

2011年、日本は思いもよらない大惨事に見舞われます。「東日本大震災」です。

未曾有の災害は単に建造物を破壊したにとどまらず、それによって引き起こされた津波は多くの人や建物を飲み込み、計り知れない数の犠牲者を出しました。また同時に役所の資料までも不明となる事態は、犠牲者の数さえ不明確にしてしまいました。

災害直後は、電気はおろか電話もつながらず、通信手段として活用できたのは思いもよらなかったSNS(Social Networking Service)でした。もともと軍事技術として誕生したインターネットでしたが、広く市民権を得られたのは、災害時のような緊急事態でも通信ができ、事業継続のための通信網の砦として見直されたからではないでしょうか。

震災後、日本に続々とやってきたのが、米国クラウドサービスでした。

2013年、米国で一大ブームを巻き起こした「box」社の日本法人が設立されます。

boxは、利用のしやすさ・セキュリティにおいて基本的には『企業での利用』を前提に設計されており、アメリカ政府の導入実績を持つほどのクラウドサービスです。

その後もクラウドサービスの来航は止まらず、米国で電子契約の代名詞とされているサービス「ドキュサイン」が、2016年アジア市場開拓の拠点として日本法人を立ち上げます。 これらのクラウドサービスの普及は、日本社会におけるペーパーレス化の後押しとなりました。

ペーパーレス化のメリット

それでは、ペーパーレス化は、会社の業務にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。

外出先など場所を問わずに仕事が可能になる

契約書や稟議書など、業務で使用する紙書類をペーパーレス化することにより、外出先でも仕事が可能になります。営業の合間にカフェで契約書を作成したり、出張せずに遠隔地と会議をしたりすることが可能になります。

また、在宅でも仕事が可能です。通勤時間がなくなり、通勤に費やしていた時間を有効活用することもできるでしょう。

紙書類の持ち出しによる情報漏えいリスクを低減できる

紙書類は扱いやすい反面、紛失のリスクが伴います。外出先で紙書類を紛失してしまうと、重大な情報漏えいに繋がる可能性があります。

紙書類をペーパーレス化することにより、持ち出すことのできる紙書類が減少します。紙書類を紛失する機会が減少すれば、情報漏えいリスクも低くなるといえるでしょう。

検索性向上により業務効率化に繋がる

必要な紙書類を見つけるためには、ロッカーやファイルを探す必要がありました。

紙書類をペーパーレス化することにより、必要な情報をパソコンで検索することが可能になります。検索は短時間で終了するため、必要な情報を探す手間が削減され、業務効率化に繋がります。

保存スペースを省略できる

紙書類をデータ化した場合、ロッカーなどの保存スペースは必要ありません。ロッカーやファイルなどの購入費用を節約でき、ロッカーを設置していたスペースの活用も可能です。また、電子文書はデータで管理されるため、火災など、災害の被害も受けにくいといえます。

リモートワーク(テレワーク)へスムーズに移行できる

リモートワークは、自宅やサテライトオフィスなどの社外で仕事を行うため、ペーパーレス化が不可欠です。リモートワークの必要に迫られてからペーパーレス化に着手すると、業務が滞ってしまいます。ペーパーレスな仕事環境を整備することで、リモートワークへスムーズに移行できます。

企業イメージの向上につながる

現代の企業には社会的責任を果たすが強く求められており、CSR強化の一環としてもペーパーレス化は有効です。脱炭素社会に貢献することで、自社だけでなく社会全体の利益を意識して行動しているというブランドイメージを確立することにつながっていくでしょう。

ペーパーレス化のデメリット

一方、ペーパーレス化のデメリットとしては以下のようなことが挙げられます。

デジタルツールの視認性やメモの取りにくさ

PCやタブレット、スマートフォンなどを用いる場合、紙の資料と比べて複数資料の閲覧が難しい点がデメリットの1つです。ウインドウを分割して並べても、ディスプレイの大きさは限られているため、紙を並べるように閲覧するのは難しくなります。ツール上でメモを取るのも慣れるまである程度の時間が必要でしょう。

導入したシステムに運用ルールを合わせなければならない

これまで、紙書類を中心に業務を行っていた企業も多いかと思います。ペーパーレス化のシステムを導入した場合には、従業員が混乱しないよう、運用ルールを決め、業務フローを改定する必要があります。また、従業員にルールを周知する手間が発生するといえるでしょう。

ペーパーレス化のシステムの定着に時間とコストがかかる

策定したルールを社内に定着させるためには、勉強会や研修が必要になります。支社・支店を多く持つ企業の場合は、拠点ごとに説明を行う時間とコストが発生する可能性があります。また、運用が定着するまで、従業員からの質問対応に追われ、他の業務が滞る可能性があります。

会社には様々な人がいるため、スムーズに運用が進むとは限らない

社内には、紙書類に慣れ親しんだ人や、パソコンに慣れていない人など、様々な人がいます。細部まで詰められていない運用ルールや業務フローを発表してしまうと、反発を受ける可能性があります。システムはツール(道具)であるため、従業員が使用しないと、導入した意味がなくなってしまうでしょう。

一時的に業務効率が低下する可能性がある

本項まで解説した通り、ペーパーレス化のシステム導入には、ルールの変更・周知の時間と手間が発生します。そのため、移行時期には、紙書類を使用していた時よりも一時的に業務効率が低下する可能性があります。システムの定着とともに業務効率が改善して行くことを周知できていないと、ペーパーレス化が頓挫してしまう可能性があります。

取引相手の理解を得られない場合がある

取引相手に紙文化が残っていた場合、紙書類の手渡しや郵送、ファックスの送受信など、紙を使用した業務が残る場合があります。また、契約書のペーパーレス化においては、紙書類でなければ契約しないという企業も存在し得るため、臨機応変な対応が必要です。

企業におけるペーパーレス化の課題

ペーパーレス化の動きが加速する日本社会ですが、実際に進めるうえでは様々な課題が起こり得ます。

ペーパーレス化を効率的にシステム化できない理由

多くの企業は何らかの業務をワークフローシステムで運用していますが、それらはバラバラに導入された各社のシステムで、インターフェイス(画面回り)も違えば、ルール上、パスワード等も違うというケースもあります。さらに、システム化の棚卸をするとワークフローに乗せるまでもない(または乗せられない)文書が多いという現状に気付くことが多いようです。

つまり、紙書類では融通が利いていた運用がシステム化される過程で、”ケース”をまとめることができずにシステム化を諦めるという状況が起こっているのです。そのため、

「印鑑の使用をやめてすべて電子印鑑に切り替えたいが、なかなか進まない」

「システム化を推進しているが、すべてをワークフローには乗せられない」

「電子書類と紙書類、どちらも使っていて二重管理が必要になっている」

等の問題が発生するケースがあります。

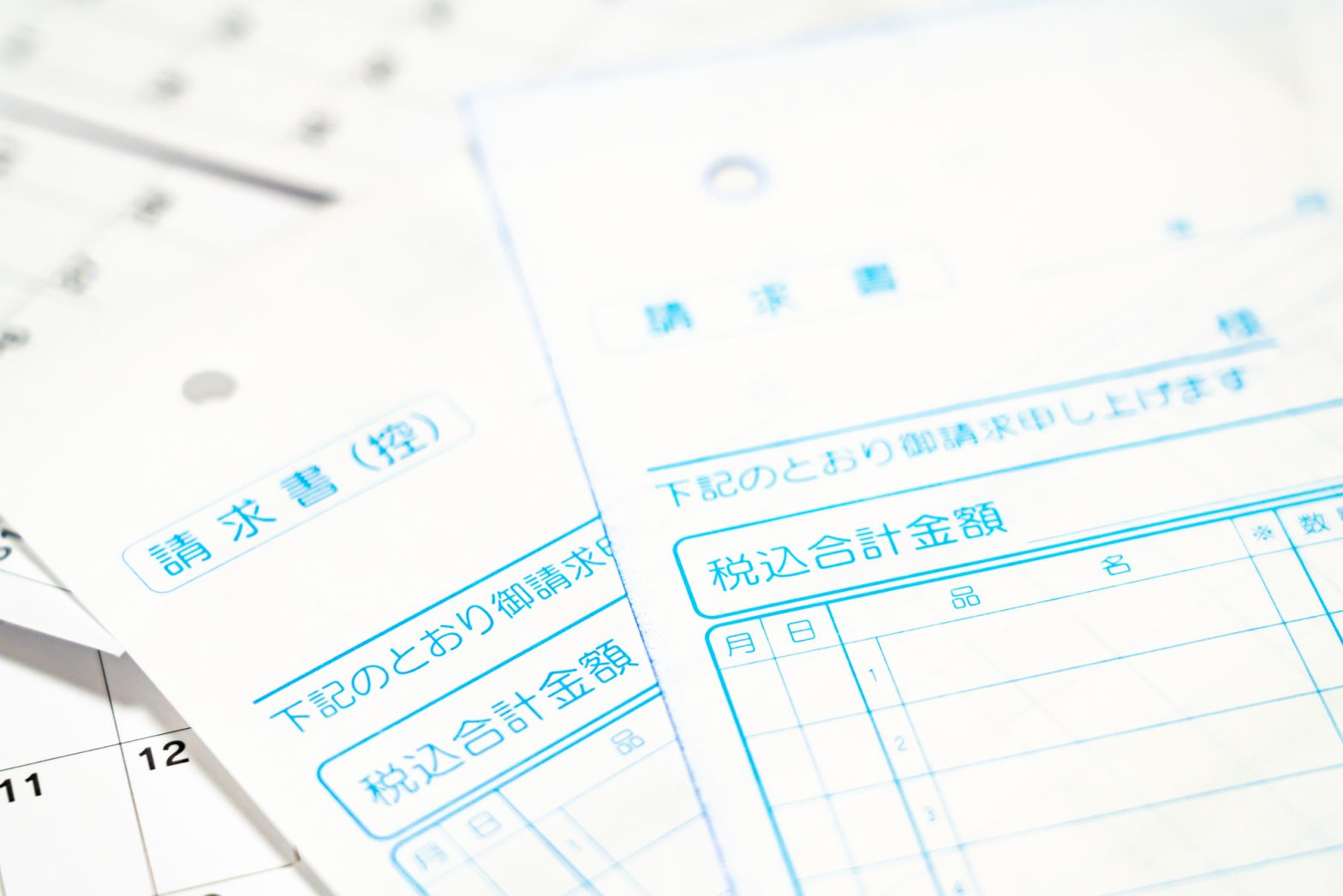

日本に根強く残る印鑑文化

新興企業では起業時より、「印鑑廃止」を唱える会社も多いようです。また、融通が利く規模の企業はルールの定着も早く、比較的容易に印鑑から脱却できると聞きます。

しかし、社外とのやり取りでは事情が変わります。日本のビジネス社会では、いまだ「印鑑」が一般的で、例えば印鑑がない請求書は社会的に受け入れられません。「捺印=承認文書」の概念は、日本に深く定着しているのです。

ペーパーレス化を成功させるポイント

以下、これまでの成功事例から、ペーパーレス化を進めるためのポイントをご提案します。

トップダウンでペーパーレス化改革を推進する

まずは「トップダウン」で推進すること。多くの人は変化を嫌います。それまで行っていた業務を「明日から改革する!」と言われたら不安になります。仕事を奪われると思う人もいるかもしれません。

そこで、しっかりと意志を持った指導者が、方向性を変えることを宣言しましょう。その意志が社員に伝われば、運用への不安感は軽減されるはずです。これは、まずはアーリーアダプターが動き出し、続いてレイトマジョリティが動き出すマーケティングと同様の考え方です。

業務を妨げないようできるだけシンプルな仕組みにする

システム導入の1番の目的は、仕事の生産性を上げることです。

新しいシステムの導入段階では、社員一人ひとりがルールを覚え、画面レイアウトに慣れ、それを上手く使いこなすための方法を探索し…といった工程が必要になります。しかし、社員はそのような工程を踏む間にも自分の仕事を進めたいはずです。ですから、システムはできるだけシンプルであることが大事です。またはできるだけ機能が現状のシステムと共通化していること。これらに注意を払ってください。

目標を共有しともに達成感を味わう

やっと進めた取り組みも、成果が出ずでは気持ちも晴れません。大変な思いをして変化に対応したのであれば、それなりに見える成果を共有したいものです。そこで、管理者は最初に目標設定をしておきましょう。ロードマップを掲げ、「いつまでにどうなる」というゴールを目指してともに前に進むのです。明確なゴールが見えていれば、不安や懸念は小さくなり、社員一丸となってペーパーレス化の実現に取り組めるのではないでしょうか。

自社の目的にあったツールを選ぶ

ペーパーレス化したい文書の種類や用途が明確になったら、電子化に必要な機能が備わったシステム・ツールを選定しましょう。機能の豊富さだけではなく、自社の用途に合った機能が付いているか、予算はどれくらいか、使い勝手はどうか、といったさまざまな観点からシステム・ツールを選びましょう。

ペーパーレス化を推進するツール

それでは、ペーパーレス化に役立つツールには、どのようなものがあるのでしょうか。

クラウドサービス

ペーパーレス化を推進するツールの第一候補は、クラウドサービスといえます。クラウドサービスとは、ネットワーク経由でシステムを利用できるサービスのことです。クラウドサービスの中でも、文書管理クラウドサービスは、時間や場所を問わず電子文書にアクセスすることを可能にするため、ペーパーレス化の推進に適しています。

クラウドサービスでは、システムを開発する必要がないため、導入費用が安価で済みます。また、操作法はシンプルで、疑問点もヘルプセンターに質問できるため、従業員への説明会や質問対応に追われなくても済むといえます。

電子印鑑サービス

ペーパーレス化を阻む要因として印鑑文化があることを解説しました。電子文書であっても、印鑑を押したい場合のために開発されたのが電子印鑑です。電子印鑑サービスでは、印影を電子化し、電子文書に捺印ができるようにします。

電子印鑑で不安に感じるのがセキュリティ面ですが、有料の電子印鑑サービスでは、印鑑の作成者や押印者の記録を残すことが可能です。改ざんやなりすましの抑制になるのはもちろん、不正が疑われる場合には、記録を証拠として参照することが可能です。

ペーパーレス化の成功事例

シヤチハタの「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は、文書の回覧・捺印を行える電子印鑑サービスです。1ユーザーあたり月額110円(税込)という手軽な価格から始められ、認印や角印など、今ご利用中の印鑑をそのまま電子化することができます。稟議書や申請書、見積書、契約書などを電子化し捺印できるため、ペーパーレス化に適したサービスといえます。

Shachihata Cloudを導入してペーパーレス化を実現した企業の1つが、芙蓉総合リース株式会社様です。

ペーパーレス化を進めたきっかけ

リース業界におけるパイオニア的存在である、芙蓉総合リース株式会社様。「前例のない場所へ」というコーポレートスローガンの元、国内では初の航空機ファイナンスへの参加のほか、医療・福祉業界と連携した介護施設の建物リースやリースを活用した不動産ファイナンスなど、幅広い事業を展開しています。

そんな芙蓉総合リース株式会社では、紙書類を利用する業務フローの多さが課題になっていました。そこで、社内の紙書類を電子化しペーパーレス化を進めるために「Shachihata Cloud」の導入に踏み切ったのでした。

ペーパーレス化でもたらされた成果

芙蓉総合リース株式会社様は、2018年10月より本社および国内拠点を含む全社にて「 Shachihata Cloud」を導入しました。これにより、紙書類ゆえに生じていた煩雑なフローが減り、会社全体として業務効率がアップしたとのこと。例えば、書類の申請を受けつける部署では、これまで承認の押印をした後に書類に穴を空けてファイリングする作業にかなりの手間と時間を要していました。しかし、電子決裁の導入とペーパーレス化によって紙書類のファイリング作業が不要に。

申請承認のスピードが早くなったのも大きな成果です。これまでは「2・3日の出張から戻ると机が承認待ちの書類で山積みになっている」といった事態もめずらしくはありませんでした。しかし、電子書類の導入により外出先でも承認作業が可能に。紙書類ゆえに生じる承認フローの滞りが解消されたとのこと。

このほか、紙書類を電子書類に切り替えたことで、紙の消費量・印刷や保存にかかるコストの削減にもつながっています。

ペーパーレス化の先にある目標

芙蓉総合リース株式会社様では現在、人事や総務など管理部門での申請業務をペーパーレス化しています。将来的には、すべての申請業務の完全ペーパーレス化が目標。例えば、営業部内で上司に申請する書類や、複数部署をまたいで申請する書類なども、ペーパーレス化していく予定です。こういった取り組みにより、紙書類による制約を取り払い、さらなる業務効率化・スピードアップを目指しています。

芙蓉総合リース株式会社様の事例について詳しく知りたい方はこちら

▼電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

電子印鑑のメリット・デメリットとは?無料で作れる方法と法的な効力

「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。

▼電子決裁について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

電子決裁とは?紙文書の決裁との違いは?やり方や導入事例も

今注目されているのが、オンライン上で書類の申請や決裁を完結させる「電子決裁」です。 今回は、電子決裁とは何か、紙文書での決裁との違いや方法・メリット・導入事例などをご紹介します。

▼Shachihata Cloud(前:パソコン決裁Cloud)とは?サービス名に込めた想いと機能について

記事を読む

記事を読む

Shachihata Cloud(前:パソコン決裁Cloud)とは?サービス名に込めた想いと機能について

シヤチハタ株式会社の「Shachihata Cloud」は、「パソコン決裁Cloud」の進化版です。セキュリティ面・機能面を強化し、社内はもちろん、取引先との書類のやり取りも安心して行える電子決裁サービスへと発展しました。Businessパックを含む「Shachihata Cloud」のサービス名に込めた想いと拡張された機能について解説しているので、ぜひ一読ください。

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル ワークフローサービス

ワークフローサービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel