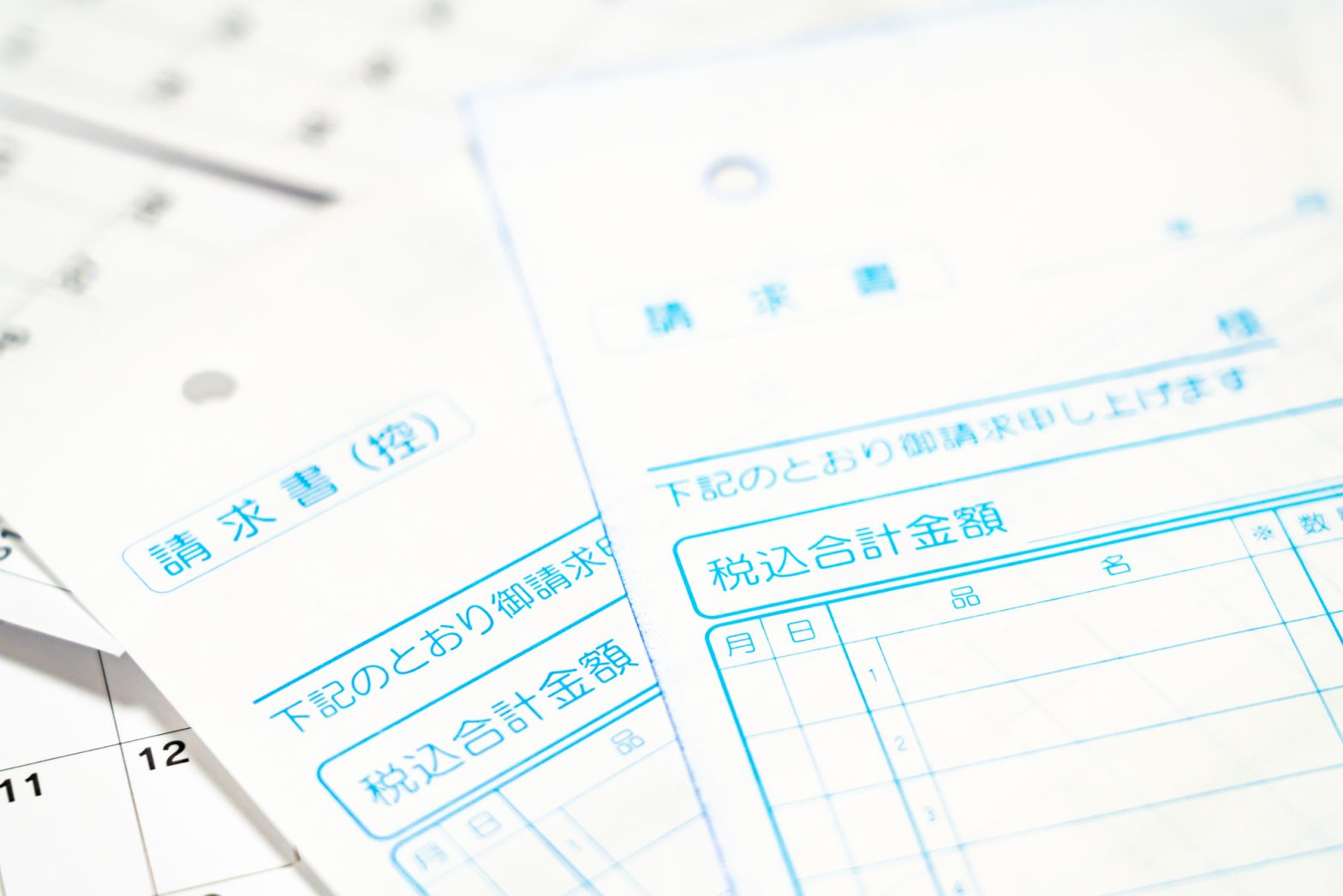

伝票など書類の電子化を推進する企業が増えているのではないでしょうか。本記事では、伝票を電子化すべきか悩まれている方のために、メリットやデメリットについてご説明いたします。また、伝票の電子化を進めるにあたっての手順、電子化した伝票の保存ルールについても詳しく解説いたしますので、伝票の電子化を検討されている方はぜひ参考にしてください。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子帳簿保存法への対応について」資料を提供しております。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子帳簿保存法への対応にお役立て下さい。

伝票の電子化とは

まずは、伝票の電子化が進められている背景をご説明いたします。

国税関係の書類の電子化にまつわるルールを定めている法律は「電子帳簿保存法」が関係しています。最初の制定は1998年ですが、時代に合わせて改正を進めています。最新の2022年1月の改正で、「データで授受した国税関係書類については、紙に出力しての保存が不可になり電子での保存のみとする」という変更がありました。大きな変更なので、猶予期間は設けられているものの、国税の書類無しで企業活動を行うことはできないので、各社電子化の対応が必須となっているのです。

参考:国税庁「令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて」

伝票を電子化するメリット

伝票を電子化するメリットについてご説明いたします。

管理・検索がしやすくなる

伝票が電子データとして管理されていれば、ファイルの検索が圧倒的にしやすくなります。インターネットで何かを検索するときと同様に、関連キーワードを入力することで関連する伝票が確認できます。

また、紙の書類の場合は伝票があるだけ場所を確保して管理をしなくていけませんが、電子化すると物理的な場所は必要なくなります。ファイリングしたり伝票を移動させたりということがなくなるので、管理が楽になるでしょう。

業務フローが改善できる

インターネット環境さえあれば、会社にいなくても伝票の作成や確認をすることができるようになります。電子化すると場所の制約がなくなるため、より効率的なフローに改善することができるようになります。

コストが削減できる

電子化することで紙を使わなくなるため、紙代や印刷代が不要になりコスト削減にもつながります。さらに、伝票のやり取りはメール送信やクラウド上での受け渡しになるため、郵送時に発生する切手や封筒の費用も不要になります。伝票は発行頻度の高い書類なので、一つひとつが積み重なると大きなコスト削減に繋がるでしょう。

伝票電子化のデメリット

伝票の電子化はメリットばかりではありません。デメリットも確認し対応策を考えてから導入を決めましょう。

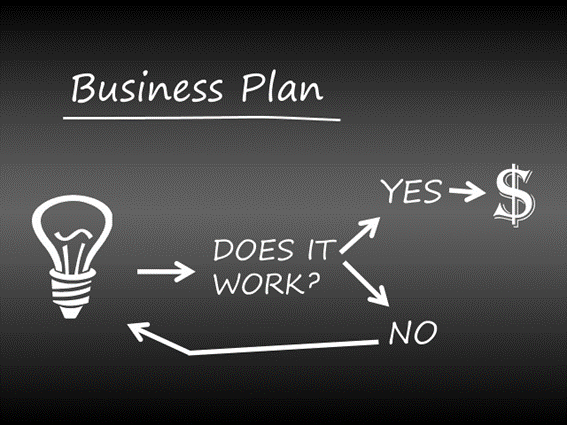

導入コストがかかる

業務効率の向上などメリットが多く存在する電子化ですが、やはり新しいシステムを導入する際には費用面が気になるところです。電子化に伴い発生するコストは、一般的には専用システムの導入費用やランニングコストなどが大半を占めます。

しかし、前の章で述べた通り、伝票の電子化システムを導入することで、書類のペーパーレス化や郵送などに伴うコスト削減、作業の効率化などが期待できます。長い目で見ればデメリットを上回るメリットが受けられるといえるでしょう。

セキュリティ対策が必要

電子化の際は、紙書類の時とは違ってサイバー攻撃への対策が必要になります。攻撃の内容は日々巧妙化しているといわれ、常に社内だけで最新の対策をしようとすると負担が大きくなるでしょう。電子決裁システムを使えば、その中で常に最新のセキュリティ対策を施しているため、利用すれば十分な対策が可能だと考えられます。

業務フローを変える必要がある

電子化を導入する際は業務フローの見直しが必要になります。既存の業務内容が変更されると、影響を受ける社員は少なからずいるため、社内で理解を得る必要があります。社員の中には新しいフローの受け入れに難色を示す方もいるかもしれません。その場合は、導入に向けて社内調整などを進めていきましょう。

伝票を電子化する手順

伝票を電子化するための導入手順をご説明いたします。

上司や関係者の理解を得る

伝票の電子化には、導入のためのコスト承認や業務フローの変更など、会社全体を巻き込む変更になります。上司やシステムを利用する社員など関係者に十分な理解を得ることは、導入をスムーズに進めるために非常に重要なポイントです。

例えば、ペーパーレス化によるメリットを説明するのも一つの方法です。電子化による業務の効率化やコスト削減の具体例などを提示すると、周りの理解を得やすいでしょう。

電子化するツールを選定・導入する

続いて、電子化するツールの選定を行います。電子化にあたっては、社内で独自のシステムを構築することもできますが、セキュリティの問題から専用のシステムを入れることをおすすめします。ツールの選定基準としては、ランニングコストまで含めた費用、使いやすさ、電子化する書類に対応しているかなどが挙げられます。

どのツールを入れるか決定したら、いよいよシステムの導入となります。

運用上のルールやマニュアルの共有

システムが導入されたら、定着性を上げるため支援体制を整える準備をしておきます。電子化により変更される業務フローをしっかりと確認しましょう。その上で、社内向けのマニュアルや運用ルールを作成、共有しておきます。また、社外とのやり取りも電子化する場合は、取引先ともルールを定めておくことがポイントです。

電子化した伝票の保存ルール

電子化した書類については、保存方法や体裁について法律で定められているものがあります。

e-文書法

e-文書法は、これまで紙書類での保存が義務付けられていた文書や書類について、電子書類での保存を認めるために2005年に制定されました。電子化を容認するという大枠をe-文書法で認めて、各書類の詳細な要件はその書類を管轄する省庁で制定しています。

文書を電子化して保存する際には、下記4つの要件を満たしていることがポイントなので覚えておきましょう。どの要件を満たしておく必要があるかは管轄の省庁が定めているため、確認が必要です。

見読性:パソコンなどデジタル端末で鮮明に読めること

完全性:書類の改ざんを防ぐ措置が取られていること

機密性:第三者による不正アクセスなどを防ぐ措置が取られていること

検索性:対象の書類が検索しやすいこと

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は国税庁が管轄する法律で、国税関係書類の電子化にまつわるルールが定められています。e-文書法よりも7年早い1998年に制定され、その後も改正を重ねています。冒頭に述べた通り、2022年1月の改正で、「データで授受した国税関係書類は、電子での保存のみが認められる」という変更がありました。

ここで注意したいのは、対象は国税関係書類のみなので、同じ伝票でも電子化が必須なものと電子化不要なものがあるという点です。

売上伝票などの伝票類が、企業内での決裁、整理などを目的として作成されている場合は、所得税法施行規則第63条第1項及び法人税法施行規則第59条第1項等に規定する保存すべき書類には当たらないことから、法第2条第2号(定義)に規定する国税関係書類に該当しないので、電子帳簿保存法の適用はありません。

一方、伝票が国税関係帳簿の記載内容を補充する目的で作成・保存され、その伝票が国税関係帳簿の一部(補助簿)を構成する場合には国税関係帳簿となりますので、法第4条第1項及び法第5条第1項に規定する承認を受けた場合には、電磁的記録による保存を行うことは可能です。

引用:国税庁

伝票によって「電子化する、しない」と社内の中で整理するのはかえって手間がかかり、混乱を招く恐れもあります。業務効率化の向上のためにも、可能な限りまとめての電子化がおすすめです。

Shachihata Cloudなら業務フローを変えずに電子化できる

伝票の電子化はこの先も進んでいくと考えられます。シヤチハタの提供する電子決裁サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、ビジネスプロセスそのまんま、を提唱し従来の運用を変えずにワークフローをそのまま電子化することができるので、本記事のデメリットで挙げたような業務フローの変更は発生しません。

また、オプション機能である「一括配信」を使えば、CSVでデータを流し込み帳票を一括で作成・一括捺印が可能です。作成した帳票は回覧にのせて社内承認に使うことも可能なので、電子化を手軽に進めることができます。現在、無料トライアルも実施中ですので、まずは試してみたい、という方に大変おすすめです。

▶一括配信の詳細はこちら

導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!

電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。

Shachihata Cloud 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル ワークフローサービス

ワークフローサービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel