稟議とは?メリット・デメリットや必要性、申請のポイントを解説

稟議はビジネスパーソンにとって非常に身近な存在です。その一方で、稟議と決裁の違いなど、普段使用している言葉にもかかわらず把握しきれていない部分も多いのではないでしょうか。稟議とは本来どのようなもので、メリットとデメリットは何か、申請を通りやすくする方法と合わせてご紹介します。

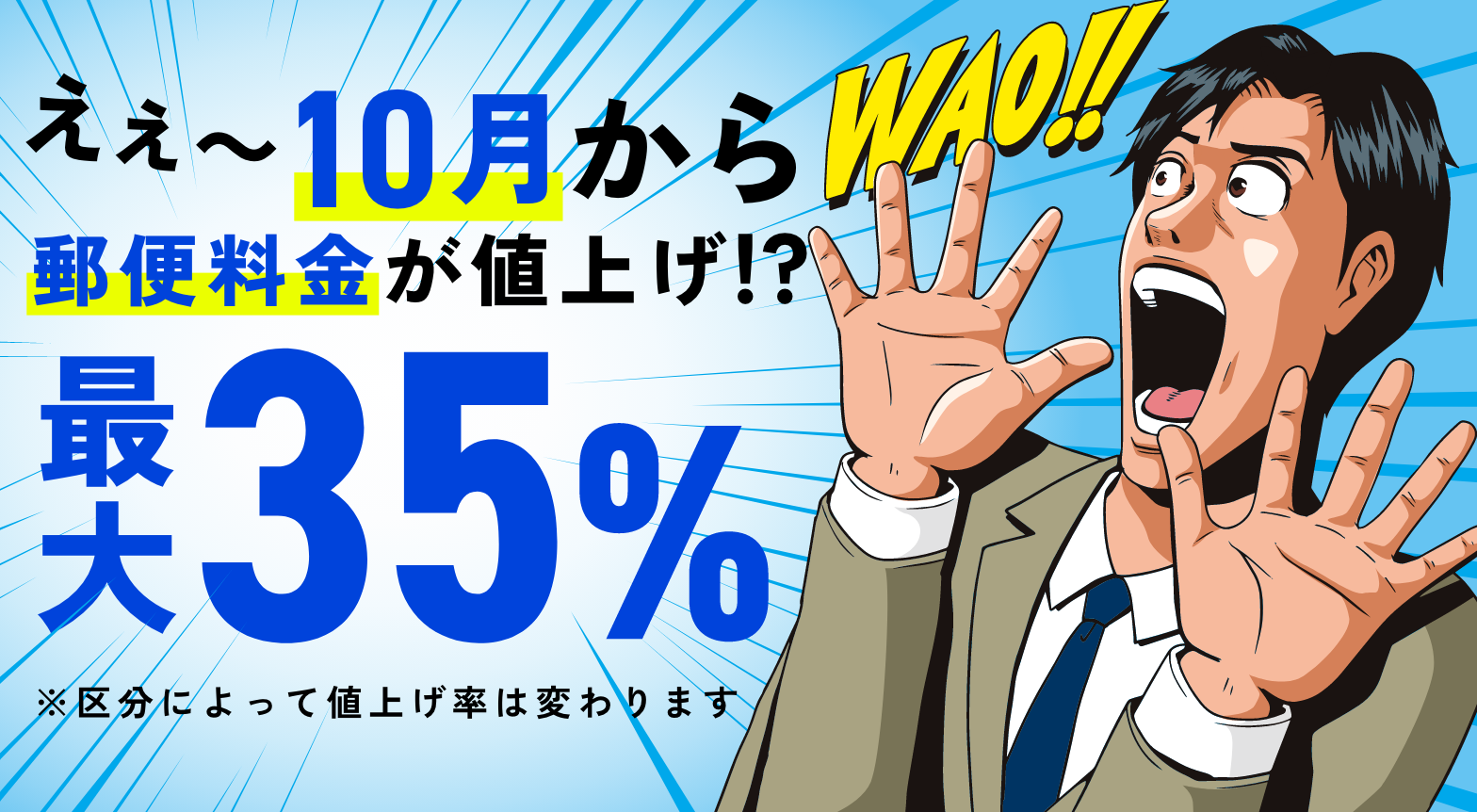

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子決裁から始める業務効率化」資料を提供しております。 無料でダウンロードできますので、ぜひインボイス制度対応にお役立て下さい。

稟議とは

稟議とは自身の権限だけで決定できない事柄を書類に起こし、上層部への回覧とそれぞれの承認をもらう手続きです。稟議に使う書類を「稟議書」といいます。

「自分の権限だけで決定できない事柄」は範囲が曖昧ですが、稟議が必要かどうかのボーダーラインに明確な区別はありません。そのため、稟議が必要となるシーンは企業によってさまざまです。一般的に「その企業にとって会議を起こすほどの内容でもないが、一社員の判断で決定できない事柄」には稟議を用いるとされています。

稟議と決裁の違い

「稟議」と「決裁」はどちらも権限のある役職者に承認をもらうことを指します。結果は同じため混同して考えてしまいがちですが、2つには明確な差があります。

稟議が段階を踏んで承認を得ていくものならば、決裁は最終判断を下すものです。

仮に稟議が決裁権限者の手元まで通っていたとしても、決裁権限者が承認拒否を出せば稟議は不承認となります。

しかし稟議と決裁の区別は企業によって違いがあり、小さな企業では稟議が存在せず、直接決裁のみを取り入れている場合も少なくありません。意思決定スピードの必要性や会社の規模によって、どちらをメインに使うかの判断に差が出るようです。

また、「決裁」と「決済」もよく混同される言葉ですが、これらも明確に異なります。決裁は権限を持った上層部が、部下の提案に対して最終的な採決を判断する行為のことです。

一方、決済は代金の受け渡しにより取引を終えることを指します。近年普及しつつある、クレジットカードや電子マネー、QRコードなどを用いたキャッシュレスでの買い物は、電子「決済」と呼ばれます。

稟議が必要な場面

稟議が必要となるのは「自身の権限では判断できないが、会議を開くほどでもない内容」に承認を得る場合です。企業によって「会議を開くほどでもない内容」に差はありますが、一般的には下記のシーンがそれにあたり稟議が必要となります。

・外部企業との契約締結

・事務用品・備品の購入

・接待・社内イベントの費用の申請

・新入社員の採用

・出張やスケジュール調整の可否

費用が発生する、人事が関わるシーンで稟議を提出する場合が多く、企業によっては「一定以上の費用が動く場合は要稟議」と数字で定めている場合もあります。

稟議の種類

稟議にもいくつか種類があり、それぞれ役割や記載内容が異なります。代表的な稟議としては契約稟議、購買稟議、採用稟議などがあります。

契約稟議

契約稟議とは、他の企業との取引契約を締結する際に行う稟議のことです。企業間の契約締結においては、大きな費用が発生する案件が少なくありません。何に対していくらの費用が発生するのか、その価格や条件の設定、日程や期限、案件の担当者や返品規定などを記載し、関係者に目を通してもらって承認の工程へと進みます。

購買稟議

購買稟議とは、企業として備品購入をする際に必要となる稟議のことをいいます。パソコンのような比較的大きな金額が動く設備から、普段使用する文房具の購入なども含め、稟議書を関係者に回覧して承認を得る流れとなります。

採用稟議

採用稟議とは、新しい従業員を採用する際に必要となる稟議を指します。パート・アルバイト、派遣社員・契約社員、新卒・中途の正社員など、従業員を新しく雇用する際には、採用稟議が行われます。企業が求める人物像に適した方の採用か、採用条件や人数は適切かなどを記載して関係者の承認を得て、最終的に上層部の社員から承認をもらうこととなります。

多くの応募者は、複数社を併願しながら採用選考を受けています。応募者側の視点に立つと、自分が良いと思う企業から早く内定通知がもらえれば、そちらに入社したいという意思が働くでしょう。採用稟議に時間がかかりすぎると、他の企業に先に内定を出され断られてしまうこともあります。優秀な人材確保のためにはスピード勝負な面もあり、注意が必要です。

稟議のメリット・デメリット

ここでは、稟議のメリットとデメリットについてご紹介します。

稟議制度のメリット

稟議制度を「煩わしい」と感じる従業員も少なくありません。しかしこれまで日本企業を支えてきた稟議には、メリットも多くあります。

会議のコスト削減

稟議書がなければ、承認を得るために毎度会議を開いて案件について説明し、承認を得る必要があります。しかしその都度会議を開いていては時間や人員コストを割かなくてはならず、業務に影響も出てくるでしょう。特に関係者が複数の部署にまたがる場合には、全員が揃う会議の場を設定するだけで一苦労です。

稟議書を活用すれば紙1枚で会議同等の内容説明、承認の意思を確認できます。

事実確認の効率化

稟議書に記載された内容は記録として残ります。口頭説明ではわかりにくい内容も書面に起こすことで、伝わりやすくなります。

直属の上司承認のもと計画がある程度決まっており、最終的な企業の意思確認として稟議書を用いる場合もあります。

これまでの計画を稟議書に起こすことで、あらためて上司及び他の役職者が内容を再確認でき、計画の見通しも立てやすくなるでしょう。

承認者が内容を検討しやすい

稟議書には「申請目的」「申請理由」「必要経費」「申請内容で得られるメリット」「代替え案ではなし得ない事柄」について、記載されています。

一目で稟議内容を把握できるため承認者も検討がしやすくなります。

稟議制度のデメリット

一方で、稟議にはデメリットも存在します。日本企業に勤務する若い世代が稟議書に煩わしさを感じるのは、デメリットばかりに注視しているのが原因かもしれません。

最終承認まで時間がかかる

稟議書は提出から承認まで短期間で進むものではありません。場合によっては決裁権限者の不在が続き、何日も申請が滞る場合も考えられます。

結果、稟議案件のスケジュールに遅延が出て、ビジネスチャンスを逃すことも珍しくありません。あらかじめ承認権限者、決裁権限者の予定を把握しておくことで、稟議採用までの大まかなスケジュールが立てやすくなります。

責任の所在が曖昧になることがある

稟議ではひとつの内容に対し、複数の人間が承認に関わります。そのため一人ひとりの責任意識が甘く、問題が発生した際の責任所在がうやむやになりがちです。

承認権限者は稟議申請者より上の立場の人間が多いため、何かあった時の責任所在の追求はしにくいものです。

直属の上司に「問題が生じた場合はどう対処すべきか」「誰に話せばよいのか」など、あらかじめ相談しておきましょう。

稟議を申請する時のコツ

1.見積もりを入手する

稟議は必ず通るものではありません。稟議が通らなかった時はいくつか稟議申請のコツをとりこぼしている可能性があります。

そのひとつが見積もりです。

承認権限者は企業でも責任のある立場なため、金銭に関わる内容は特に慎重です。内容達成にはいつまでにどれだけの費用がかかるのか、明確な金額が未記入の稟議内容に許可を出せないのは、無理もありません。

稟議は必ず見積もり金額を明白にし、予算以上の利益を約束できる内容でなくてはなりません。

2.説明用の資料の準備

稟議承認を得るためには、具体的な説明用資料の準備も欠かせません。

どれくらいの期間でいくらの利益を生むのか、またその根拠はどこにあるのか、根拠の発生元は正しいのかなど、細かすぎる位の資料を準備しましょう。

十分準備された書類は承認権限者の稟議内容への理解を高めると同時に、申請者の努力から内容達成の可能性を見出し、稟議が通る可能性を上げます。

3.稟議の内容について説明(関係各所に根回し)

事前に知らされていない内容の稟議書が回ってくると、稟議承認者は顔をしかめるでしょう。

なぜ稟議の必要性が出たのか、どういった形で申請に至ったのか、立場ある人間は不明瞭な稟議に警戒をしてしまうものです。

あらかじめ各関係者に現在自分がどのようなビジネスに関わっているのか、何を計画しているのかを発信するクセをつけておくと、稟議の際もスムーズです。

情報共有を日頃からこまめにしてくれる社員は、上層部から見ても信用に足る人物です。稟議書の通過可否は企業における個人の立ち位置が左右する場合も少なくないため、普段から積極的に上層部との関わりを持つようにしましょう。

4.必要な項目の記載

稟議書には通常、1番最初に目的を記載します。続いて目的にかかる費用、目的を遂行した場合に得られる利益、目的達成の際にかかるリスクと回避方法、代替案では得られない可能性について、細かく記します。

見た人に情報の不足を感じさせない内容で作成することで稟議の再提出も求められず、一度で承認を得られる可能性も上がります。

稟議書の構成

それでは、稟議をスムーズに通すためにはどう進めたら良いでしょうか。まずは会社内でフォーマットとして稟議書の構成を定めておきましょう。ここでは一般的な稟議書の構成をお伝えします。次に説明する4部構成が基本となります。

稟議の事柄

はじめに、どのような内容について稟議を行うのかを具体的に示します。物品購入なのか、システム開発なのか、それにいくらの予算が必要となるのか。ポイントとしては瞬時に理解できるよう簡潔に記載することです。承認をする関係者はもちろん、承認関係者以外の従業員など、誰が読んだとしても稟議内容が理解できるように意識して記載しましょう。

稟議の目的

次に、なぜその稟議を行うのか、目的を明確に記載します。稟議の内容が理解できたとしても、その結果として何が達成されるのかを説明しなければ、承認の必要性が揺らぎます。稟議を通すことによってどのようなメリットや利益が企業にもたらされるのか、あるいはコスト削減に繋がるのか。自分1人にだけプラスになるような書き方ではなく、企業全体にとって優れた選択肢であることを示すよう努めましょう。

稟議の理由

続いて、その稟議が必要となる理由の説明を記載します。承認の判断を可能な限り早く下せるように、具体的な数値を用いて、費用対効果や、既存の商品・サービス、より優れている点をわかりやすく伝えます。リスクを伴う案件については解決策も合わせて記載すると、より理解を得やすくなるでしょう。

承認を希望する内容

稟議に必要な材料は、以上で示した3つの観点を網羅することで揃えられます。まとめの文章として、要は何を承認してほしいのか、何について最終的な合意を得たいのか、端的に明記しましょう。

稟議書作成のポイント

稟議書は数多くの関係者が閲覧し、判断に用いる重要な書類です。最後に、稟議書を作成する際に押さえておくべきポイントをまとめてお伝えします。

背景や経緯を補足する

稟議に必要な基本情報は、前段でお伝えした通り稟議の事柄、稟議の目的、稟議の理由、そして承認を希望する内容に集約されますが、稟議書を読む方々は、事業内容を仔細に把握していないかもしれません。なぜその承認を依頼するに至ったのか、背景やそれまでの経緯を補足できているとより理解が進むでしょう。

ただし、記述する内容が増えるほど全体が長くなり、読むのに時間がかかってしまいます。背景や経緯も記載する場合は簡潔さを意識しましょう。

リスクや費用対効果を明確にする

承認をするか否かは、原則として、会社の収益化に繋がるかをもって判断されます。稟議書にリスクや費用対効果を明記しておけば、会社にもたらされる不利益を予め検討しておくことに役立ちますし、稟議書の承認判断要素として大いに役立ちます。

プラス面・マイナス面を明確にする

実際のところ、稟議内容によってもたらされる効果は、プラス面だけではないことが多いかもしれません。そこで稟議書ではプラス面とマイナス面を比較・検討した結果、プラス面のほうが大きいと理解できるように示しましょう。さらに、マイナス面を何か他の手段でカバーできるのであれば、その対応策も記述します。

工夫を凝らす

その他、瞬時に視覚的に理解して内容を把握できるように、図表を用いて説明したり、判断に役立つ関係書類を添付したり、工夫を凝らすことが大切です。簡潔にまとまっていることが非常に重要であるため、箇条書きで要点を整理するなどの策も有効です。関係者の置かれているそれぞれの立場を想像しながら、極力早く承認の判断を下ろせるようにはどうすべきかを考えて実行していきましょう。

まとめ

稟議申請は時間と人員のコストを削減するための手段です。ただし、正しい申請内容を記載しなくては結局二度手間となり、かえって時間を要する場合もあります。稟議申請はポイントをおさえることで承認される可能性も上がり、その結果、稟議のメリットが活かせます。業務効率化を狙うのであれば手間を惜しまず、稟議内容を考慮しましょう。

稟議書の管理について詳しく知りたい方はこちら

業務効率化について詳しく知りたい方はこちら

電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら

Shachihata Cloud

Shachihata Cloud

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel