検収書は納品された商品に問題ないことを証明する書類です。検収書は発注側、納品側の双方において発行しておく意味があります。本記事では、検収書の役割や書き方についてご説明いたしますので、検収書について詳細を知りたい方はぜひご活用ください。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子決裁から始める業務効率化」資料を提供しております。

無料でダウンロードできますので、ぜひインボイス制度対応にお役立て下さい。

検収書とは?

検収書とは、納品された商品が契約通りの種類・数量・内容であるかを証明する書類です。一般的には発注側が発行し、検収書の発行と受領によって契約の履行が確認されます。

検収書は法律で発行を義務付けられた書類ではありませんが、取引を円滑にトラブルなく進めるのに役立つため、発行することが一般的になっています。

検収書の役割

検収書の役割を詳しく見ていきましょう。

クレーム・トラブル防止

検収書は、納品された商品やサービスに対し、「内容に相違がない」と認めた上で発注側が発行します。

つまり、発注側から傷や紛失などのクレームが起きたとしても、受注側は「検収書が発行された時点で商品に問題はなかった」と主張することができます。

発注側は、商品の納品トラブルを防ぐためにも、受領後は入念なチェック作業を行い、検収書を発行しましょう。検収書を発行後に見つけた商品の不備などは、確認不足を理由に対応してもらえない可能性もあります。

計上の起点

検収書は、受注側の売上の計上に使用されることがあります。企業によって計上のタイミングは異なりますが、納品後の検収書の発行が、計上のタイミングという企業もあります。この場合、検収書の日付が売上日になるため、検収書は非常に重要な書類になります。

請求書発行の省略

検収書は請求書を兼ねることができます。取引の前に検収の完了をもって、発注側から受注側へ対価を支払うことを決めておけば、検収書が請求書の役割を果たすことができます。書類を何枚も発行しなくて済むので、管理がしやすくなるでしょう。

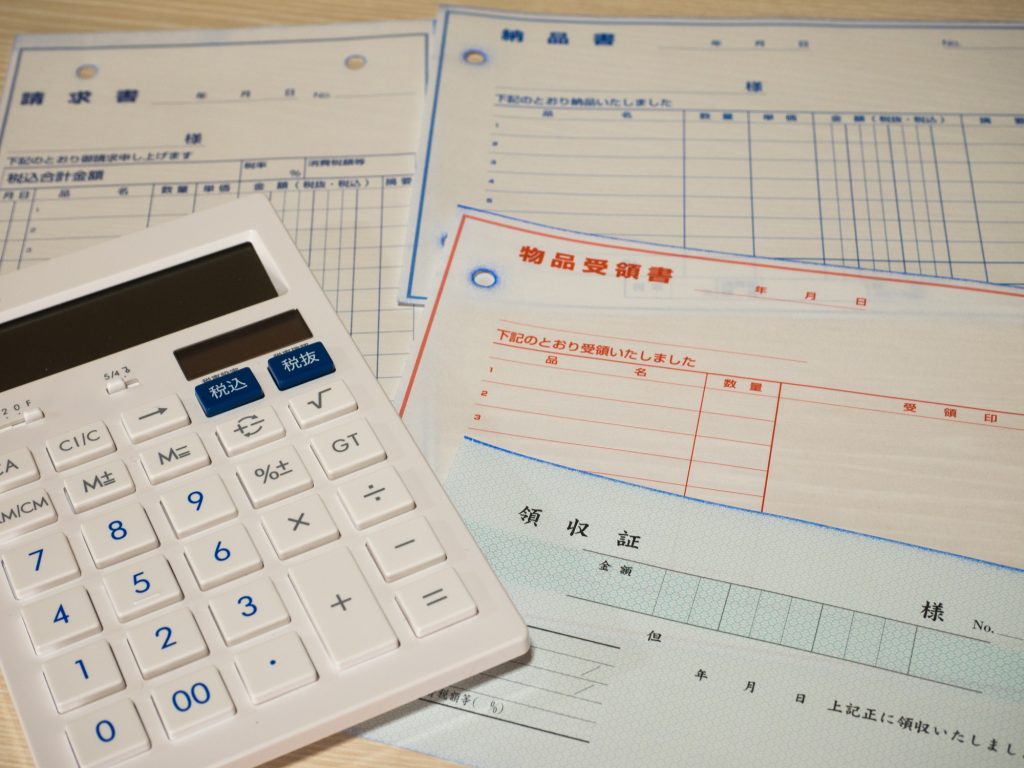

納品書・受領書・請求書など関連書類との違い

商品の受け渡しにあたっては、検収書の他にも様々な書類が必要となります。この章ではよく使用される書類について、それぞれの役割をご説明いたします。

納品書とは?

納品書は、発注側の注文通りに商品を納品したことを示すための書類です。

発行者は受注側、発行のタイミングは商品の納品時になるので、検収書の発行よりも前になります。内容としては、商品名・数量・合計金額など、契約で取り決めた内容を記載しておきます。

受領書とは?

受領書は、発注側が商品を受け取ったことを証明するために発行する書類です。

発行者は発注側、発行のタイミングは商品の納品のあと、検収書の発行よりも前になります。受領書と検収書は、発行するタイミングが似ており、どちらも発注側が発行する書類であるため、混同しやすいですが、受領と検収という言葉の意味を考えると間違えにくいでしょう。

受領書は、あくまで届いたものが手元に届いたことを証明する書類で、届いたものが正しいかという中身の確認がまだされていません。

請求書とは?

請求書は、納品物の対価を請求するために発行する書類です。記載されている主な内容は、請求額、サービスの提供内容、支払い方法、発行日などです。

発行者は受注側、発行のタイミングは検収書の発行よりも後になります。記載内容としては、納品書に記載した内容に加えて、支払期限や振込先などを記載します。前の章で述べた通り、検収書が請求書を兼ねることもあります。

検収書の発行の流れ

関連する書類との違いを確認していただきました。続いては、検収書の発行までの流れ確認してみましょう。

検収する

まず、商品が納品されたら検収します。検収書発行後のクレームや交渉は基本的にできないので、納品物が発注通りであるかを丁寧に確認します。

商品に数量の間違いや汚れなど不備があった場合、検収書を作成せずに受注側へ連絡し、商品の交換や値引きなど、受注側との交渉を行いましょう。

検収書を作成する

検収の結果問題がなければ、検収書を発行します。検収書は発注側が発行することが多いですが、受注側で作成して発注側が検収印を押す場合もあります。新しく取引を始める際には、どちらが発行するか決めておくと取引を円滑に進められるでしょう。

受注側へ送付する

検収書の作成・押印後、受注側へ送付します。郵送かメールで送付することが一般的ですが、紙書類のみを受け付けている企業もあります。検収書を送付する際は、事前に発注側に送付の形式を確認しておくことをおすすめします。

検収書の書き方と効率化のポイント

検収書は法律で定められていないので、記載内容は明確に定まっていません。とはいえ、多くの企業で発行されており、一般的な項目は決まっています。ここからは、基本的な書き方をご説明いたします。

検収書の基本の書き方と押印

検収書に記載する必須項目として、まず挙げられるのが会社情報です。受注側と発注側の会社名と、発注側については住所や電話番号も記載し、会社印も押しましょう。次に、日付です。日付は発注日・納品日・検収日を書いておくと安全でしょう。検収日と近い位置に、検収者の氏名の記載と押印をします。書類が正式なものであることが伝えられるため、押印するのが一般的です。

最後に、商品名・数量・金額などを記載します。金額は合計金額だけではなく、内訳も分かるようにしておくと、後から確認したときに便利です。

電子化するとテンプレートが使える

検収書は基本的な書き方が決まっているので、テンプレート化することが比較的容易な書類といえます。電子化をしておくと、常に最新のテンプレートを使用できるほか、発注側への連絡がスピーディーに行えるなどのメリットがあります。紙で発行していた場合は、印刷や郵送などにかかるコスト削減も期待できるでしょう。書類の電子化を考えている場合は、最初に試してみるのにおすすめの書類であるといえます。

Shachihata Cloudは検収書の電子化に対応

検収書が法律では定められていないものの、発行しておくことで多くのトラブルを防止できる重要な書類です。近年は書類の電子化が進んでおり、検収書も電子化しやすいといわれる書類のひとつです。

シヤチハタの提供する電子決裁サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、電子決裁時に役立つ様々な機能を持っています。オプション機能のひとつ「一括配信」では、登録した帳票テンプレートを元に、見積書や発注書などの帳票を簡単に作ることができます。作成した帳票データはCSVで出力し、自社のシステム等で加工・管理も可能なので自社の状況に合わせてカスタマイズすることができます。今なら無料トライアルを実施中。興味のある方がぜひお問い合わせください。

▶一括配信の詳細はこちら

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル ワークフローサービス

ワークフローサービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel