契約書を発行する際、収入印紙や印鑑の取り扱いに迷ったことはありませんか?契約書には決められたルールがあり、印鑑の押し方にも様々な種類があります。本記事では課税文書を作成する際に必要とされている収入印紙・消印の基礎知識と、割印など印鑑の押し方の種類についてわかりやすくご説明します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに印紙代の節約につながる「電子契約導入のメリット」を提供しています。

無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

収入印紙とは

まずは印紙税法によって定められている、収入印紙の仕組みについて簡単にご説明します。

日常業務において、会社間の取引に伴って作成する契約書や領収書の中には、発行にあたり「印紙税」を納付する必要のある文書が含まれています。それが「課税文書」と呼ばれる文書で、20種類の文書が課税対象として指定されています。

収入印紙とは、国に印紙税を納付する手段となります。収入印紙を課税文書に貼付し、消印を押すことで納税が成立する仕組みです。

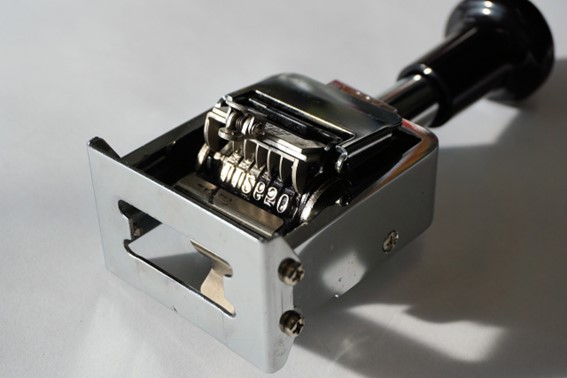

消印とは、その収入印紙が使用済みであることを証明する役割を持ち、収入印紙への消印は必須となっています。収入印紙と文書にまたがるように、押印または署名(サイン)します。消印は契約当事者の両者が行っても、片方が行っても問題ありません。

(図1)消印の押し方

電子署名による印紙税削減について詳しく知りたい方はこちら

領収書に印紙が必要となる要件

領収書に印紙が必要かどうかを判断する際には、いくつかのポイントを押さえる必要があります。印紙税法に基づく具体的な要件は下記の通りです。

- 領収書記載金額が「5万円以上」である

- 消費税額の記載があれば税抜金額で判断

- PDF・メール送信・FAXなど、現物の紙でない領収書は印紙不要

- クレジットカード決済は印紙不要(第17号の1非該当)

- コード決済の場合は利用するコード決裁によって異なる

記載された受取金額が「5万円以上」である

領収書に印紙が必要か否かは、まず受取金額に基づいて判断されます。記載された金額が「5万円以上」の場合には、印紙が必要となります。たとえば、49,999円までの領収書には印紙は不要ですが、5万円ちょうどやそれ以上の金額が記載されている場合には、印紙税の課税対象となります。金額が記載されていない場合も課税対象となるため注意が必要です。

※参考:国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

消費税額の記載があれば税抜金額で判断

領収書に記載された金額が「5万円以上」であるかを判断する際、消費税額が明確に記載されている場合には税抜金額を基準にするのが原則です。例えば、商品の販売代金が税抜48,000円で、消費税額として4,800円が別途記載されている領収書の場合、印紙税法上の記載金額は税抜価格の48,000円となり、5万円未満として非課税扱いになります。このように、税抜価格が基準となるため、税額が区分表示されているかどうかが重要なポイントとなります。

一方で、税込金額のみが記載されている場合には、その合計金額が判断基準となります。この場合、税抜金額と税額が不明であるため、記載された合計金額がそのまま印紙税の要否を決める基準となります。たとえば、税込価格が52,800円と記載されている場合には、その金額が印紙税法の適用対象となり、5万円を超えるため課税文書として印紙が必要です。

また、消費税額が記載されていない場合や、税込価格・税抜価格が区別されていない場合には、税抜基準を適用することができません。このため、領収書を作成する際には、税抜価格と税額を明確に記載することで、不要な印紙税の負担を避けることができます。適切な記載がなされていれば、税抜金額が基準となり、課税文書であるかどうかをより正確に判断することが可能です。

※参考:国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額

PDF・メール送信・FAXなどの領収書は印紙不要

印紙税は、現物の紙の文書に課税されるため、PDFやメールで送信された領収書、FAXで送られた領収書には印紙を貼る必要がありません。これらの形式は印紙税法上の「課税文書」に該当しないため、非課税扱いとなります。紙の領収書を発行せず、デジタル形式でのやり取りを選択すれば、印紙税の負担を軽減できるため、特にデジタル化が進む現代のビジネスシーンでは有効な方法です。

※参考:福岡国税局「文書回答事例」

クレジットカード決済は第17号の1文書に該当しないため印紙不要

クレジットカード決済で発行される領収書は、印紙税法上の「第17号の1文書」には該当しません。これは、クレジットカード決済が信用取引として扱われ、現金の受領事実が発生しないためです。そのため、クレジットカードでの支払いに対する領収書には、印紙を貼付する必要がありません。カード決済が主流となる現代では、こうした仕組みを理解しておくことが重要です。

※参考:国税庁「クレジット販売の場合の領収書」

コード決済の場合は金銭等の受領事実の有無で判定が必要

QRコードやバーコードを利用した決済では、支払い方式によって印紙税の課税対象かどうかが異なります。以下のように判断します。

・先払い方式(チャージ方式)や即時払い方式

金銭受領の事実があると見なされるため、発行された領収書は印紙税の課税対象となります。

・後払い方式(ポストペイ方式)

クレジットカードと同様に信用取引とされ、金銭受領の事実がないため非課税です。

コード決済を利用する際には、この支払い方式に基づいて適切に判定し、印紙税の課税要否を確認することが重要です。

※参考:国税庁「コード決済サービスを利用して決済を行った者に交付する領収書」

領収書の印紙の貼り方と消印のルール

収入印紙の貼り方には明確なルールがあります。ここでは収入印紙を正しく購入し、貼り付ける方法や消印のルールについて解説します。購入場所、必要額の確認、貼る位置、消印の注意点など、実務に役立ててください。

収入印紙の購入場所

収入印紙はコンビニや郵便局で購入することができます。コンビニでは200円までの少額しか取り扱っていないことが多いため、それ以上の金額が必要であれば郵便局の窓口で購入すると良いでしょう。

収入印紙の買い方

収入印紙を用意する際には、まず必要な金額を正確に確認することが重要です。下記は印紙税額の一覧です。

| | |

| (注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。 (注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。 (例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など | (非課税文書:1営業に関しないもの、2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) |

| 号 |

文書の種類 |

印紙税額(1通または1冊につき) |

| 17 |

[売上代金に係る金銭または有価証券の受取書]

(注)1 売上代金とは、資産を譲渡することによる対価、資産を使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含む。)による対価および役務を提供することによる対価をいい、手付けを含みます。

(注)2 株券等の譲渡代金、保険料、公社債および預貯金の利子などは売上代金から除かれます。

(例) 商品販売代金の受取書、不動産の賃貸料の受取書、請負代金の受取書、広告料の受取書など |

記載された受取金額が

5万円未満:非課税

5万円以上100万円以下:200円

100万円を超え200万円以下:400円

200万円を超え300万円以下:600円

300万円を超え500万円以下:1千円

500万円を超え1千万円以下:2千円

1千万円を超え2千万円以下:4千円

2千万円を超え3千万円以下:6千円

3千万円を超え5千万円以下:1万円

5千万円を超え1億円以下 :2万円

1億円を超え2億円以下:4万円

2億円を超え3億円以下:

6万円

3億円を超え5億円以下:10万円

5億円を超え10億円以下:15万円

10億円を超えるもの:20万円

受取金額の記載のないもの: 200円

(非課税文書:1営業に関しないもの、 2有価証券・預貯金証書など特定の文書に追記したもの) |

※出典:国税庁 No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで

以下は印紙税額に応じた収入印紙の選び方のポイントです。

・印紙税額が200円の場合(記載金額が5万円以上100万円以下)

必要な収入印紙は200円分です。1枚の200円収入印紙を購入し、領収書に貼付します。

・印紙税額が400円の場合(記載金額が100万円を超え200万円以下)

400円の収入印紙を1枚用意するか、200円収入印紙を2枚貼る方法も可能です。ただし、200円を複数枚貼るよりも額面通りの収入印紙を1枚用意するほうが簡便です。

・印紙税額が600円以上の場合

例えば600円や1,000円、2,000円など、必要額の収入印紙を1枚購入して使用することが効率的です。小額の収入印紙を何枚も貼ることは法律上問題ありませんが、領収書の見栄えや貼付スペースを考えると、大きい額面のものを使用するほうが適切です。

さらに、飲食店や物販店などで急な需要が見込まれる場合は、200円の収入印紙を多めに準備しておくと、予想外の対応がスムーズになります。準備不足によるトラブルを避けるため、事前の備えが肝心です。

収入印紙を貼る位置

収入印紙は、一般的には契約書の左上に貼付します。ただし特に規定されているわけではありません。契約の相手方と合意が取れていれば、左上でなくても問題はありません。

領収書に貼付する場合には、収入印紙の貼付欄が設けられていることがあり、その位置に貼付します。貼付欄が設けられていない場合には、空いたスペースに貼りましょう。

消印のルール

領収書に収入印紙を貼り付けた際には、必ず「消印」を行う必要があります。消印は、その収入印紙が使用済みであることを示し、再利用を防止する役割を果たします。正しく消印を行わない場合、印紙税が適切に納付されたと認められず、過怠税が課される可能性があるため、以下のルールを遵守しましょう。

消印の基本ルール

・印章または署名が必須

消印は、印章(スタンプなど)や署名(サイン)によって行います。「印」とだけ記載したり、単に斜線を引くなどの方法は認められません。また、鉛筆のように簡単に消せるもので署名をすることも無効とされます。

・文書と印紙にまたがるよう押印する

消印は、収入印紙とその貼付対象である文書の両方にまたがる形で押します。この押印により、収入印紙がその文書専用で使用済みであることが明確になります。

・代理人や従業員でも実施可能

消印を行うのは、文書の作成者本人だけでなく、その代理人や従業員が行っても問題ありません。業務の流れに合わせて適切な人が対応できます。

・消えない方法で行う

鉛筆や消せるボールペンの使用は禁止されています。改ざんを防ぐため、消えないスタンプやインクを用いる必要があります。

消印の注意点

消印を忘れたり、不完全な形で行った場合は、収入印紙が有効に機能していないと見なされることがあります。その結果、過怠税が課される可能性があるため、必ず手順を確認して正確に行うことが重要です。また、印影が不鮮明な場合や一部欠けている場合も注意が必要です。その場合は、新たに正しく消印を押し直すことで対応しましょう。

※参考:国税庁「令和6年6月 印紙税の手引」

電子契約への移行で印紙税を節税

契約書に関連する収入印紙の基礎知識についてご紹介してまいりましたが、紙文書によるやり取りを2社間で行うことには、効率の悪さや不便を感じる場面もあるかもしれません。契約書の製本や郵送、押印の一連の作業を考えると、時間がかかるだけでなく、契約相手が在宅勤務の場合に個別対応が必要になるなど、どうしてもやり取りが滞りがちになります。

しかし、シヤチハタの提供する「ドキュサイン」を活用すれば、契約締結のやり取りを電子化することができます。課税文書でも電子契約の場合には印紙税がかからないとされているため、印紙税の節税ができ、社内のペーパーレス化も促進されてコスト削減・生産性の向上が実現できます。

詳しくは製品詳細ページをご参照ください。

印鑑とサインの違いについて詳しく知りたい方はこちら

機密保持契約書について詳しく知りたい方はこちら

社判について詳しく知りたい方はこちら

捺印・押印について詳しく知りたい方はこちら

導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!

電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。

Shachihata Cloud 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 電子印鑑サービス

電子印鑑サービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel