2023年10月1日のインボイス制度開始に伴い、導入される適格請求書の通称名をインボイスといいます。インボイスを発行するには、事前に適格請求書発行事業者の登録が必要です。

そこで本記事では、インボイス制度の概要と登録申請書の書き方を分かりやすく解説いたします。2023年10月1日からインボイスを発行するには、2023年3月31日までに申請が必要になりますので、制度をよく理解して申請手続きをしましょう。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「インボイス対応後の注意点について」資料を提供しております。 無料でダウンロードできますので、ぜひインボイス制度対応にお役立て下さい。

インボイス制度とは

2023年10月1日から施行となる、インボイス制度の概要と施行により受ける影響を解説いたします。

インボイス制度の概要

インボイス制度の正式名称は適格請求書等保存方式といい、複数ある消費税率に対応した新しい仕入税額控除方式です。

仕入税額控除とは、売り上げた際に受け取った消費税から、仕入の際に支払った消費税を差し引いて納税する仕組みのことをいいます。

軽減税率により、消費税率が8%と10%の2種類になったため、経理業務は複雑になりました。適正な経理処理が求められる中で、どの取引にどちらの税率が適用されたのかを明確にしなければなりません。そのため、インボイス制度では売り手から買い手へ正しい適用税率を知らせるために、適格請求書(=インボイス)の発行が義務付けられました。

また、インボイス制度では仕入税額控除を受ける要件として、原則、一定事項が記載された帳簿や適格請求書発行事業者が発行する適格請求書を保存することが義務付けられています。

2023年10月1日から適格請求書を発行するには、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。

インボイス制度の影響

適格請求書発行事業者になるには、消費税の課税事業者でなければいけません。そのため、現在免税事業者で消費税を納めていない場合は、登録後、消費税を納める必要があります。

そもそも消費税は、基準期間の課税売上が1,000万円以下の事業者は納税義務が免除されています。そのため、多くの個人事業主やフリーランスの方は、消費税を納税する義務はないため支払っていない状況でした。

インボイス制度では、取引先が仕入税額控除を受ける要件として、適格請求書発行事業者が発行した適格請求書(=インボイス)が必要になります。

適格請求書を受領できなければ、取引先は仕入れの際に支払った消費税を売上で発生した消費税から控除できないため、消費税を多く納めなければいけないのです。取引先によっては、適格事業者が発行する適格請求書以外の請求書を受け取らない可能性もあります。

つまり、インボイス制度が始まることで、多くの免税事業者は課税事業者になり、適格請求書発行事業者に登録すると予想されます。

適格請求書発行事業者に登録

ここからは、適格請求書発行事業者に登録する方法を解説いたします。

適格請求書発行事業者とは

適格請求書発行事業者とは、適格請求書(=インボイス)を発行する事業者として登録を受けた事業者をいいます。2023年10月1日以降、仕入税額控除を受けるのに必要な適格請求書を発行するには、課税事業者となり適格請求書発行事業者にならなければなりません。

適格請求書発行事業者の申請方法は次の2つです。

- 紙書類による登録申請

- e-taxを利用して電子申請

紙書類で申請した場合は約1か月、e-taxで申請した場合は約2週間で登録通知が届きます。登録通知が届いたら、国税庁サイト「適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や事業者名、登録年月日を確認しましょう。

適格請求書発行事業者登録申請書の書き方

適格請求書発行事業者登録申請書を郵送で申請する場合の記載方法を解説いたします。

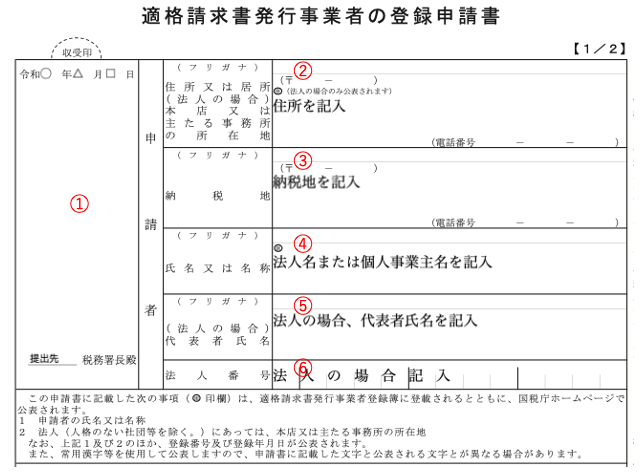

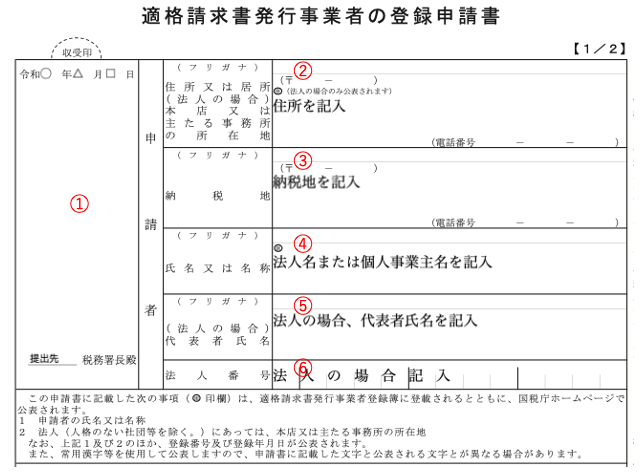

登録申請書の1/2の上部の書き方はこちらです。

①提出日と税務署

提出する日付と提出税務署名を記入します。

②住所又は居所(法人の場合)本店又は主たる事務所の所在地

法人……登記上の本店または主たる事務所の所在地

個人事業主……主たる事務所の所在地

③納税地

納税地の住所を記入します。②と同様の場合は、「同上」と記入します。

④氏名又は名称

法人名または個人事業主名を記入します。

⑤(法人の場合)代表者氏名

法人の場合、代表者氏名を記入します。

⑥法人番号

法人の場合、法人番号を記入します。

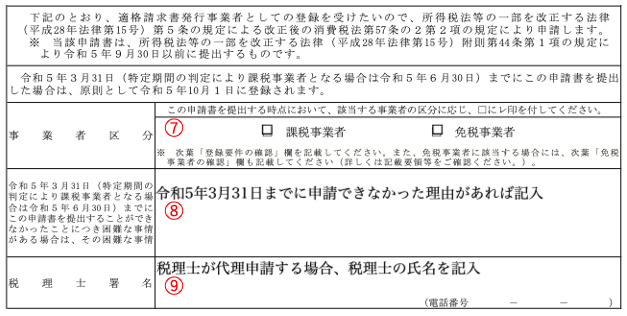

続いて、登録申請書の1/2の下部の書き方はこちらです。

⑦事業者区分

申請日時点で「課税事業者」か「免税事業者」を選択します。

⑧令和5年3月31日までに申請できなかった困難な事情

令和5年3月31日までに申請できなかった理由があれば記入します。

⑨税理士署名

税理士が代理申請する場合、税理士の氏名を記入します。

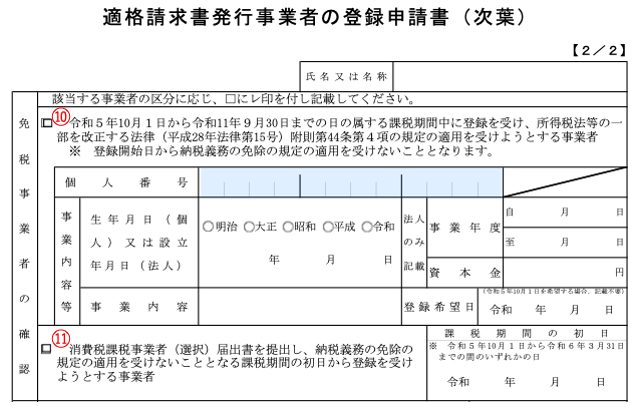

登録申請書の裏面の書き方を解説いたします。

2/2の上部の書き方はこちらです。

⑩令和5年10月1日以降、適格請求書発行事業者の登録を受ける場合に✔️し、個人番号など必要事項を記入します。提出の際には、「マイナンバーカード」もしくは「通知カード」と「運転免許証など本人確認書類」の写しを添付する必要があります。登録を受けた場合、10月1日以降の取引は消費税の申告が必要となりますので注意してください。

⑪消費税課税事業者(選択)届出書を提出した方で、課税期間の初日から適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は✔️し、課税期間の初日を記入します。

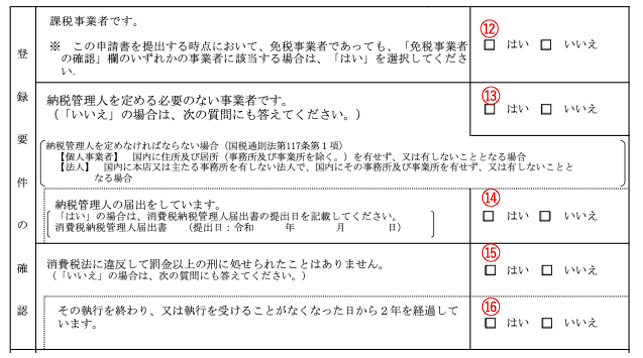

最後に登録申請書の2/2の下部の書き方はこちらです。

⑫適格請求書発行事業者の登録を受ける場合は、「はい」に✔️します。

⑬納税管理人を定める必要のない事業者であれば「はい」に✔️します。

定める必要があれば「いいえ」に✔️し、⑭を回答します。

⑮罰金以上の刑の処されたことがなければ「はい」に✔️します。

処されたことがあれば「いいえ」に✔️し、⑯を回答します。

以上で登録申請書の手続きは完了です。より詳細な書き方を確認したい場合は、国税庁が公開している適格請求書発行事業者の登録申請書の記入例をご確認ください。

インボイス(=適格請求書)の発行

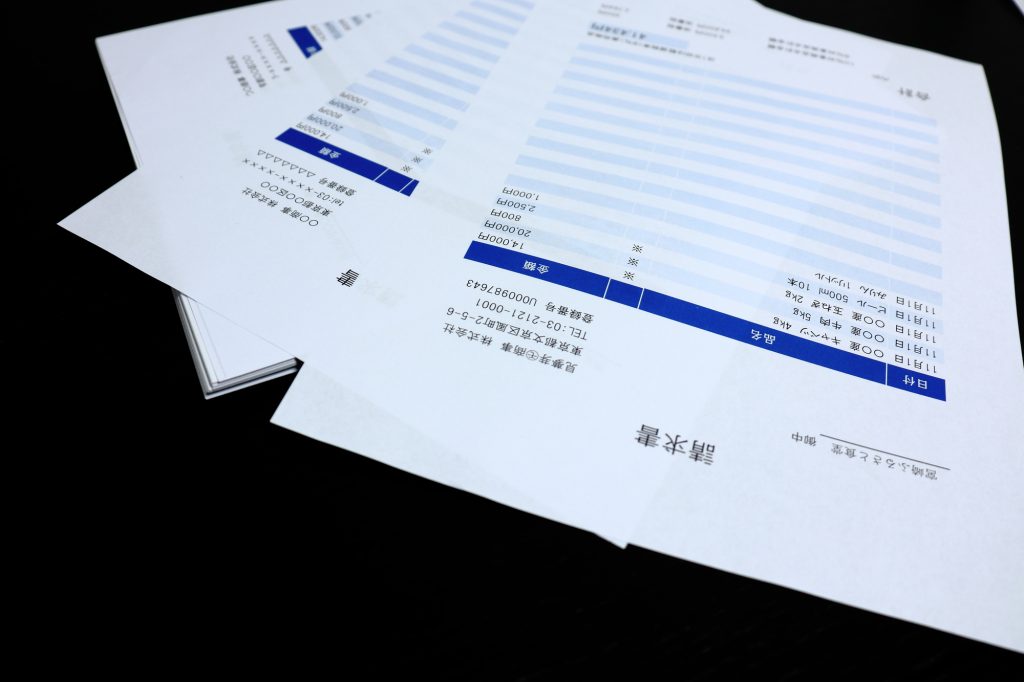

インボイス(適格請求書)を発行する際に必要な、記載事項の解説と見本をご紹介いたします。

インボイス(=適格請求書)の様式

適格請求書のフォーマットは、法令等で定められておりません。

適格請求書に必要な記載事項があれば請求書や領収書、納品書など、適格請求書の名称や様式は問われておらず、相互関係が分かる複数の書類で記載事項を満たす方法でも問題ありません。

適格請求書に記載すべき事項は次の6つです。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに分類し合計した対価の額(税抜または税込み)および適用税率

⑤税率ごとに分類した消費税額等

⑥書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

不特定多数の方と取引を行う小売業や飲食店業、タクシー業は適格請求書に代えて簡易適格請求書(=簡易インボイス)を交付することが認められています。

簡易適格請求書に記載すべき事項は次の5つです。

①適格請求書発行事業者の氏名または名称および登録番号

②取引年月日

③取引内容(軽減税率の対象品目である旨)

④税率ごとに分類し合計した対価の額(税抜または税込み)

⑤税率ごとに分類した消費税額等または適用税率

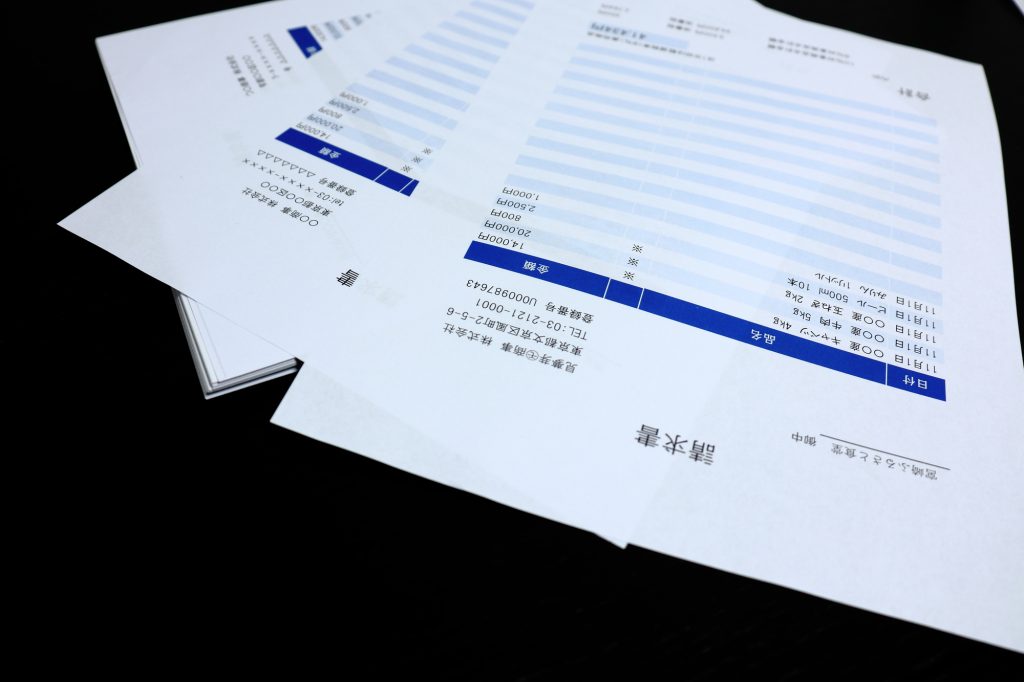

適格請求書(=適格請求書)の見本

国税庁のQ&Aで紹介されている適格請求書の記載例をご紹介いたします。

左が適格請求書、右が簡易適格請求書です。

赤丸で囲まれた箇所は、インボイス制度で新たに記載が必要になった事項です。

引用:国税庁|適格請求書等保存方式の概要

引用:国税庁|適格請求書等保存方式の概要

「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、利用頻度の多い文書をテンプレートやサンプルとして登録できます。適格請求書のサンプルをPDFかワード、エクセルで作成し社内共有しておけば、必須項目のみ入力するだけで簡単に適格請求書を発行できます。

インボイス(適格請求書)を発行するならShachihata Cloud

インボイス制度が始まることで、消費税率や消費税額を記載するなど請求業務や経理業務が複雑となり担当者の負担が増えると想定されます。

そこで、Shachihata Cloudの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

適格請求書のテンプレートを作成しておけば、データを登録するだけで一括作成・一括捺印が可能です。そのままワークフローで社内承認を取ることができるため、業務が効率化される上に誰でも簡単に帳票を発行できます。

今なら無料トライアルを実施中。マニュアル不要ですぐに使えるため、まずは無料でShachihata Cloudを試してみてはいかがでしょうか。

今の帳票そのまま経費申請をwebで

経費精算に関わるすべての業務をShachihata Cloudで効率的に行うことができます。これまでの申請様式をそのまま使用可能で、運用を変えずにスムーズにデジタル化!電帳法にも対応しています。

経費申請資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 経費精算システム

経費精算システム

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel