インボイス制度とは、軽減税率の導入により複雑化した消費税の計算を簡易化して、ミスや不正を防止することを目的とした制度です。

本記事では、「インボイスの意味が知りたい」「なぜ導入されるの?」という方のために、インボイス制度の概要や対応方法、登録するメリットを解説いたします。個人事業主やフリーランスを含めてすべての事業者が関係する制度のため、知識を身につけておきましょう。

インボイス制度とは?

さっそく2023年10月1日に導入されるインボイス制度について、インボイスの意味や概要を解説いたします。

そもそもインボイスは送り状を意味する書類

従来、インボイス(Invoice)は海外に荷物を発送する際に必要な送り状で、売り手から買い手への請求書や明細書の意味も併せ持っています。輸出入時の税関への申告や検査などで用いられ、インボイスを受け取る輸入側では税金にも関わるため正しく記載しなければいけません。

発送先の国によりインボイスに記載が必要な項目は異なりますが、一般的には以下のような商品に関する内容が記載されています。

納品書として、契約を交わした通りに納品されているかを確認する書類としても利用します。例えば、インボイスに記載された内容と荷物が異なっており、納付した関税額が過小だった場合はすぐに修正申告が必要です。修正申告をしない場合は、不正行為として判断され懲役もしくは罰金に処される可能性があります。

一方、納付した関税額が過大だった場合は、多く納付した関税の還付手続きが必要です。

日本では消費税にかかわるインボイス制度が開始

2023年10月1日より、日本では消費税に関わるインボイス制度が始まります。インボイス制度では、買い手が売り手に対してインボイスの発行を求めた場合、売り手はインボイスの交付および写しの保存をしなければいけません。

消費税の計算で利用されるインボイスは別名「適格請求書」といい、仕入税額控除の計算に利用するために正確な適用税率や税額が記載されています。

仕入税額控除とは、納めるべき消費税を計算する際に、売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことを指します。仕入税額控除を計算することで、同じ商品に対して売上の消費税と仕入れの消費税が二重課税となることを防ぐ制度です。

インボイス制度の導入後は、仕入税額控除の要件にインボイス登録事業者のみが発行できるインボイスの保存が加えられました。要件の追加により、買い手はインボイスが受領できなければ仕入税額控除を受けられなくなります。

なお、インボイスを発行できるインボイス事業者に登録するには事前に登録する必要があり、登録を受けると課税事業者として消費税を納める必要があります。

つまり、これまで消費税の納付が免除されていた事業者がインボイス登録すると、消費税の納付義務が発生しますので免税事業者は注意しましょう。

インボイス制度が開始される背景

インボイス制度が開始される背景には主に2つの理由があるため、把握しておきましょう。

標準税率10%と軽減税率8%を正確に見分ける

2019年10月1日に施行された軽減税率により、これまで一律だった消費税率が10%と8%の複数税率となったため、適用税率を正確に見分ける必要が発生しました。

複数税率により事業者は税額を正確に確認して2つの消費税率を正しく計算しなければならず、販売時や仕入時の経理処理が複雑化しています。

そこで、売り手が買い手へ正しい消費税を伝えるためにインボイスを発行して、商品の税率や税額を正確に示すことで、税金をめぐるミスや不正などを防げるようになるのです。

また、今後新たに税率が増えて多段階税率となった場合でも、インボイスを確認すれば税率が分かるのでスムーズに対応できるでしょう。

免税事業者からの消費税徴収

インボイス制度を導入することで、免税事業者から消費税を徴収できるようになります。これまで消費税を除いた売上額が1,000万円未満の事業主は免税事業者になるため、受け取った消費税を納める必要はありませんでした。

売り手が納付せずに受け取った消費税を益税といい、現行の消費税法では公平性に欠けるとして指摘されています。例えば、免税事業者が消費税を含んだ商品代金を請求して代金と消費税を受領しても、国に納める必要がないため免税事業者は消費税率分の利益を得ることになるのです。そのため、購入者が計上する消費税と国に納められる消費税に差異が発生しており、国は本来税収として見込めた消費税を徴収できていない現状がありました。

しかし、制度開始に伴いインボイス事業者に登録するには、免税事業者も課税事業者として消費税を納めなければなりません。消費税率が上がって納税額が増加していることもあり、インボイスが受領できなければ消費税を計上できなくすることで不公平感を正す狙いがあるのです。

インボイス制度に登録するメリット

インボイス制度の開始に伴い、事業者にとって登録するメリットがあります。自社が受ける影響を含めて、事業者登録するかを検討しましょう。

電子書類によるインボイスが発行できる

これまでの紙書類での請求書から電子書類のインボイスに移行することで、多くのメリットがあります。電子インボイスの導入によるメリットは以下の5つです。

- ペーパーレスによる印刷代や紙代などのコスト削減

- インボイスの管理が負担軽減

- 仕入税額控除の計算など経理業務の自動化

- テレワークなど出社を必要としない働き方の推進

- 国際的な取引への対応

インボイスを電子化するだけでなく、電子インボイスや改正電子帳簿保存法に対応したシステムを導入することで、複数税率の処理といった経理の業務負担が軽くなります。電子インボイスの規格は国際的に利用されている「Peppol(ペポル)」を基に日本標準仕様の作成が決められました。

規格を統一することで、システムが異なる企業から電子インボイスを受領しても内容や情報の取り込みを自動で行い、仕入税額控除などが計算されます。複雑な税率の計算や手間がかかる入力作業が自動化されるので、人為的ミスを防ぐことにつながり、生産性の向上が期待できます。

また、Peppolは海外30か国以上で利用されている国際規格のため、電子インボイス導入により海外企業とのやり取りのオンライン化が可能です。オンライン化によりこれまで取引が困難だった企業との取引が円滑になると考えられるため、新たな国際取引の機会が広がる可能性もあります。

新しい取引先の開拓

インボイス制度で仕入税額控除を受けるには、インボイス登録事業者との取引が求められるため、登録しておけば要件を満たした取引先として選ばれる可能性が広がります。

つまり、買い手は仕入税額控除を受けられないと消費税を多く納付しなければいけないため、インボイス登録事業者とのみ取引をすることが想定されるわけです。ほかにも、管理が複雑になるためインボイス以外の請求書を受領したくない企業もいるでしょう。

インボイス制度導入後、免税事業者は取引が敬遠される傾向にあるため、インボイス登録事業者になることで新しい取引先が開拓できるかもしれません。

インボイス制度に対応するには

実際にインボイス制度に対応するために、必要な2つの準備を解説いたします。

<H3>事業者登録が必要

インボイス制度が施行される2023年10月1日から事業者登録を受けるには、2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。

売上1,000万円以下の免税事業者も申請をできますが、課税事業者として消費税を納める必要があるので注意してください。

申請の方法は以下の通りです。

- 国税庁のホームページより申請書をダウンロードし、管轄のインボイス登録センターへ郵送する

- インボイス登録センターの審査が通れば、登録番号が記載された登録通知書が発行される

- 適格請求書発行事業者の情報は、国税庁「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載される

e-Taxを利用した電子申請も可能です。マイナンバーカードなど電子証明書をお持ちの方は、処理期間の早い電子申請をおすすめします。なお、登録申請書を提出してから登録通知までの期間は、以下の通りです。

インボイス登録を希望される方は、忘れないように早めに申請しておきましょう。

インボイスに対応したシステムを活用しよう

インボイス制度の開始にあたり、請求書の管理や発行が簡単になる電子インボイスを導入して経理の業務負担の軽減、生産性の向上を図りましょう。そのためにはインボイスに対応したシステムを導入する必要があります。

システムを導入する目的は単なるペーパーレスだけではなく、経理業務の自動化を図ることで支払いや請求、仕訳といった決裁までのプロセスの効率化および生産性向上です。

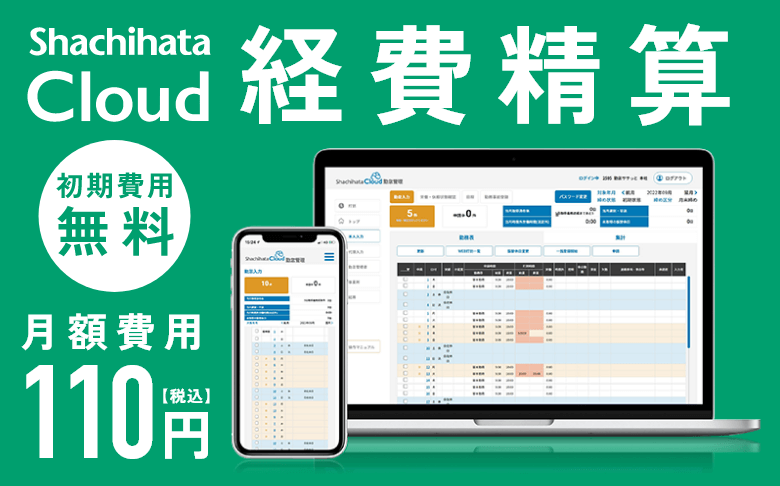

「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は請求書を電子化することで、業務効率化やコスト削減などの様々なメリットに繋がる機能を提供しています。初期コストや導入時の規定を整備する必要はありますが、長期的に見ると管理部門の負担が軽減できるといったメリットが上回ります。

インボイスの管理ならShachihata Cloud

インボイス制度は、軽減税率の導入により複雑化した経理処理を簡易にすることや消費税納税における不公平感を正す目的があります。さらに、インボイスに対応したシステムを導入することで経理処理が自動化され、生産性向上が見込まれます。

Shachihata Cloudの「一括配信」を利用すれば、請求書や領収書などのあらゆる帳票をクラウド上で作成可能。作成した電子書類は異なるプラットフォームでも利用できるので、取引先とのやり取りをスムーズに行えます。さらに、作成した帳票は回覧機能で社内承認を取れるため、これまでの業務フローを変える必要はありません。

今なら無料トライアルを実施しています。マニュアル不要ですぐに使えるため、導入を検討されている事業者の方は試してみてはいかがでしょうか。

今の帳票そのまま経費申請をwebで

経費精算に関わるすべての業務をShachihata Cloudで効率的に行うことができます。これまでの申請様式をそのまま使用可能で、運用を変えずにスムーズにデジタル化!電帳法にも対応しています。

経費申請資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 経費精算システム

経費精算システム

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel