インボイス制度が導入される2023年10月1日からインボイス登録を受けるには、2023年3月31日までに申請する必要があります。

本記事では、「インボイス制度に登録したい」「登録による影響はあるの?」という方のために、インボイス制度の対応方法と受ける影響について解説いたします。インボイス制度の導入により法人以外の個人事業主やフリーランスの方も影響を受けるので、事前に制度を理解しておきましょう。

インボイス制度が2023年10月より施行

日本で導入されるインボイス制度と輸出入で利用されてきたインボイスの違いなどを踏まえて、制度の概要を解説していきます。

インボイス(Invoice)=送り状

本来、インボイスは輸出する際の送り状として利用するのが一般的で、売り手から買い手へ発行される書類です。インボイスを見るだけで出荷地や納入地、荷物の内容が一目で分かるようになっています。

また、単なる送り状としてだけではなく、商品に関する明細も記載されており、輸出入時の税関などで用いられています。インボイスを受け取る買い手側では、輸入における税金を申告する際の根拠となるため、正しく記載しなければいけません。

税関書類以外に請求書や領収書にもなる、インボイスに記載が必要な代表的な項目は以下のとおりです。

たとえ取引価格が0円の場合でも関税が発生する可能性もあるため、定められた方法に沿って商品自体の価値や市場価格を算出して記載する必要があります。

インボイス制度=適格請求書保存方式

日本ではインボイス制度(適格請求書保存方式)という、複数税率に対応した仕入税額控除方式を2023年10月1日から施行することが決定しました。軽減税率の施行により消費税率が10%と8%の二種類となったため、適用税率を正確に見分けることを目的としています。

仕入税額控除とは、売り手が買い手に対して正しい税額や税率を伝えるものであり、納めるべき消費税を計算する際に利用します。売上にかかる消費税から仕入れにかかった消費税を差し引くことを指し、同じ商品に対して売上時と仕入時の二重で消費税が課税されるのを防ぐ制度です。

また、軽減税率の導入により、請求書には「軽減税率の対象」と「税率ごとに合計した対価の額(税込)」を記載するようになりました。これを「区分記載請求書」といい、インボイス制度導入後の請求書はさらに新たな記載項目が追加されて、「インボイス(=適格請求書)」となります。

インボイスに記載が必要な項目は、区分請求書に追加して以下の3つです。

- インボイス登録番号

- 適用した税率

- 適用税率ごとの消費税額

なお、インボイス制度の導入後は、インボイスが受領できなければ仕入税額控除を受けられなくなります。

インボイス制度は、輸出入で利用されるインボイスと呼び方や商品にかかる税金を分かりやすくするといった目的は同じでも、用途や申請様式が異なる別の制度です。

インボイス制度導入でなにが変わる?

ここからは、インボイス制度の導入による影響を3つ解説いたします。

インボイス(適格請求書)が発行できる事業者

インボイスが発行できるのは、インボイス制度に登録した事業者のみです。さらに、登録できるのは課税事業者に限られるため、売上1,000万円以下などの免税事業者は対象外です。

ただし、2023年10月から2029年9月に免税事業者がインボイス申請すると、登録日から課税事業者となる経過措置が適用されます。通常は、免税事業者が課税事業者として事業をする選択をした場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出が必要になります。しかし、経過措置の適用を受ける事業者は提出の必要はありません。

なお、インボイス登録された事業者は登録日の2年後の課税期間までは免税事業者に変更できないため、登録を希望している免税事業者は注意しておきましょう。

2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出すれば、インボイス制度が施行される2023年10月1日からインボイス登録が受けられます。

インボイス登録を検討されている事業者は、早めに方針を決定して申請をしましょう。

仕入税額控除が受けられる事業者

仕入税額控除が受けられる事業者は、インボイス登録事業者が発行したインボイスを受領した場合のみになります。インボイス制度では、仕入税額控除の要件にインボイスの保存が加えられました。要件の追加により、買い手はインボイスが受領できなければ仕入税額控除を受けられなくなります。

つまり、仕入税額控除が受けられない買い手は多くの消費税を納付することになるため、インボイス登録事業者と取引する企業が増加すると考えられます。

免税事業者が消費税を納めるように

消費税を除いた売上額が1,000万円未満の事業主は免税事業者になるため、受け取った消費税を納める必要はありませんでした。しかし、インボイス事業者に登録するには、課税事業者として消費税を納めなければいけません。

2023年9月までは免税事業者からの課税仕入れも仕入税額控除の対象ですが、制度導入後に仕入税額控除を受ける場合はインボイスを受領する必要があります。また、大手企業ではインボイスとそれ以外の請求書の管理が複雑化するため、インボイス登録事業者以外と契約しないといった可能性もあります。

つまり、免税事業者のままではビジネスチャンスを失う可能性があるため、多くの免税事業者はインボイス事業者に登録して課税事業者として消費税を納めるようになるでしょう。

インボイス発行に必要な登録番号の申請方法

インボイス事業者の登録やインボイス制度に対応するための手順を解説いたします。

紙書類によるインボイス登録申請

紙書類で申請する場合、およそ1か月程度で登録通知が発行されます。

具体的な申請方法は、次の3ステップです。

- 国税庁より申請書をダウンロードし、必要事項を記載して管轄のインボイス登録センターへ郵送する

- インボイス登録センターの審査を通過後、登録番号が記載された登録通知書が発行される

- 今後も継続的に取引する取引先に、インボイス登録番号を通知する

紙書類で申請した場合、登録通知書が発行されるまでにおよそ1か月かかるため、紙書類でのインボイス登録を希望される方は早めに申し込みをしましょう。

e-Taxを利用したインボイス登録申請

e-Taxで申請する場合、およそ2週間で登録通知が発行されます。

具体的な申請方法は、次の3ステップです。

- マイナンバーを利用して、e-Taxソフト(SP版)にログインする

- 登録申請書を作成して登録申請書をデータ送信後、受信通知が届く

- 登録通知書が発行されたら、取引を継続する取引先にインボイス登録番号を通知する

マイナンバーをお持ちの方は、処理期間が早い電子申請をおすすめいたします。

インボイス制度に登録されたら検索サイトを確認

「適格請求書発行事業者公表サイト」では、インボイス登録事業者の情報を検索できます。登録通知が発行されたら、公表サイトで事業者情報を確認しましょう。

検索方法は登録番号を入力して検索する仕組みになっており、以下の事業者情報が公表されます。

- インボイス登録番号

- 登録年月日

- 法人名、個人事業者は氏名

- 法人は本店または主たる事務所の所在地

公表サイト上で検索するには登録番号が必要であり、法人名・氏名や所在地などを入力して検索はできません。

インボイスに登録したらシステムの導入がおすすめ

インボイスに登録したら、経理業務の効率化を図るためにインボイスに対応したシステムを導入するのがおすすめです。インボイス制度が導入されると請求書の様式が変わるだけでなく、インボイスとそれ以外の請求書などを会計上分ける必要があります。

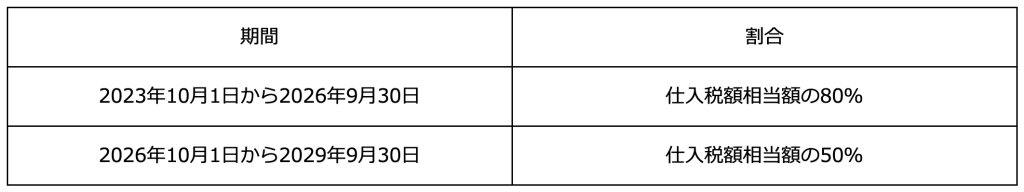

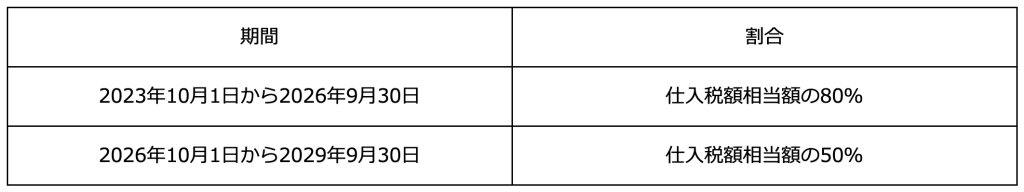

また、インボイス制度開始から一定期間は、インボイス登録事業者以外からの課税仕入れでも仕入税額控除が受けられるといった、以下の経過措置が設けられています。

複数税率や経過措置の適用管理など、経理業務が複雑化して業務量や人為的ミスの増加が考えられます。そのため、システムを導入して業務の自動化やミスを抑える処理フローを構築し、効率および生産性向上を目指しましょう。

「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、今の業務フローを変えることなく紙書類でのやりとりを電子化できるため、社内に混乱を起こさずスムーズにシステムを導入できます。

Shachihata Cloudでインボイスに対応しよう

免税事業者はインボイス登録をすることで、取引先を開拓できる可能性があります。しかし、インボイスの発行には記載要件が追加されるなど、管理する項目が増えるため経理担当者の負担が増えるでしょう。

Shachihata Cloudでは、「一括配信」と呼ばれる請求書や注文書、納品書などの各種帳簿を作成できるサービスも提供しています。従来の帳票をそのまま電子化できて、社内外の文書の回覧や承認、電子印鑑の捺印が行えるため、現状の運用を変更する必要がありません。インボイス登録を検討されている方は、制度導入前に無料トライアルから試してみてはいかがでしょうか。

導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!

電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。

Shachihata Cloud 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 経費精算システム

経費精算システム

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel