この記事でわかること

見積書に印鑑を押すべきかどうかは、営業担当者や経理・総務担当者にとって意外と悩ましいポイントです。「印鑑がないと正式な書類として認められないのでは?」「押すとしたらどの印鑑を使えば良いのか?」と迷う場面も多いでしょう。

しかし、実は見積書の印鑑は法律上必須ではなく、押印の有無によって書類の効力が変わるわけではありません。ただし、取引先との信頼関係や社内の運用ルールを踏まえると、印鑑を押したほうが良いケースもあります。

本記事では、見積書への印鑑が必要かどうかの考え方、押印する場合の印鑑の種類や位置、押す順番などを分かりやすく解説します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子印鑑から始める働き方改革のためのDX成功ガイド」資料を提供しております。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子印鑑の導入にお役立て下さい。

見積書に印鑑を押すべきか迷う方は少なくありませんが、結論として、見積書への押印は 法律上必須ではありません。民法では、契約は当事者同士の「合意」で成立すると定められており、書面の有無や印鑑の有無は契約の成立条件ではないとされています。

(契約の成立と方式)

第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

つまり、見積書自体は契約書ではなく、取引の前提となる“金額提示”の資料であるため、押印していなくても法律上の効力に影響はありません。ただし、取引先によっては社内規定や商習慣として押印を求められる場合があります。そのため、実務では「法律上は不要、しかし運用上は求められることもある」という位置づけで理解するとスムーズです。

見積書の押印は法律上の必須条件ではありませんが、実務の現場では印鑑が求められるケースが多くあります。その理由の一つが、「この見積書は自社が正式に発行したものです」という意思表示になる点です。印鑑が押印されていることで、内容を会社として確認し、責任を持って提示していることを相手に伝えられます。

また、見積書は後の契約や発注の根拠となる重要な資料であるため、形式的な信頼性を高める役割も果たします。取引先によっては社内の決裁ルールやチェックフロー上、押印された見積書でないと処理できない場合もあります。

そのため、法的義務はなくても、ビジネス上の信用や取引円滑化のために印鑑を付ける運用が根付いているのが実情です。

見積書に押印する場合は、会社の正式な文書として扱われるため、下記のポイントに注意する必要があります。

特に、角印と担当者印の使い分けや押し方のルールは取引先から確認されることもあり、誤った押印は信頼性を損なう可能性があるでしょう。次の項目で、押印に関する具体的な注意点を解説します。

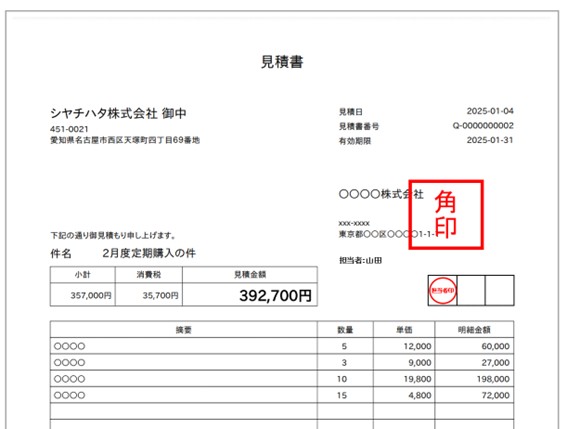

見積書に使用する印鑑には、主に「角印(社印)」と「担当者印(認印)」の2種類があります。それぞれ役割が異なるため、正しく使い分けることが大切です。角印は会社名や屋号が刻まれた四角い印鑑で、企業として正式に発行した文書であることを示すために用いられます。

一方、担当者印は個人名が入った認印で、見積内容を担当者が確認したことを示すために押すケースが一般的です。取引先によっては角印のみで十分な場合もありますが、社内ルールや決裁フローに応じて両方を押す場合もあります。

PDF形式の見積書に電子印鑑を使用する際にも、この2種類の役割分担は変わらず、文書の信頼性を保つために正しい印鑑を選ぶことが重要です。

印鑑の種類 | 役割 |

実印 | 法人登記や重要な契約で使用される、企業における最も重要な印鑑。見積書には一般的には使用されないが、公的機関や重要な取引先とのやり取りで求められる場合がある。 |

銀行印 | 口座開設や金融取引に必要な印鑑。見積書には通常使用されないが、実印よりも用途を限定して使用することが多い。 |

認印 | 日常的な業務や軽微な書類で使用される汎用的な印鑑。見積書には直接的には使用されないが、担当者の個人印として添えることで、作成者を特定できる。 |

角印 | 法人や団体が正式に承認した書類であることを証明するための印鑑。見積書に最も適しており、会社としての承認を示す役割を果たす。 |

担当者印(個人の印鑑) | 見積書の作成者が特定できるようにする個人印。角印と併用することで信頼性をさらに高める。 |

印鑑を押す位置は、書類の体裁を整えるために重要なポイントです。既存の見積書に押印欄がある場合は、その枠内に押してください。特に押印欄がない場合、角印は社名の右横に配置し、社名に少し重なるように押すのが一般的です。この重なりは、書類の偽造を防ぐ効果もあります。一方、担当者印は氏名の下、または右横に押すと見やすく整然とした印象を与えます。

見積書に印鑑を押すときは、まず会社としての発行を示すために角印(社印)を先に押します。置く場所は社名や住所の右横で、一部が文字に少し重なるようにすると、文書の改ざん防止にもつながります。

次に、内容を確認した担当者が担当者印を押します。担当者名のすぐ下、または右横に押すことで、「誰が確認した見積書なのか」を明確に示すことができます。この順番で押すことで、企業としての正式な発行と担当者の確認が分かりやすく整理され、受け取る側にとっても安心感が生まれます。

近年、企業のペーパーレス化が進む中で、見積書もPDFなどの電子データでやり取りされる機会が増えています。ここでは、見積書を電子的に発行する際の対応や注意点について解説します。

結論からいえば、PDFの見積書でも紙の見積書と同様に、印鑑は必須ではありません。法的には「押印された紙の見積書」も「押印されていないPDFの見積書」も扱いは同じです。一部の企業では、見積書を一度印刷して印鑑を押してからスキャンするなどの手間をかけていますが、基本的にはその必要はありません。ペーパーレス化が進む現在、PDFデータのままやり取りすることが可能です。

とはいえ、取引先から「PDFの見積書にも押印してほしい」と求められたり、見積書に信用性を持たせたいと言われる場合があります。このような場合には電子印鑑を利用すると便利です。電子印鑑には主に次の2種類があります。

後者の電子証明書が付与されたタイプの電子印鑑は、偽造や改ざんがされにくく、信頼性やセキュリティを求める企業に適しています。また、物理的な印鑑が不要なため、リモートワーク環境でもスムーズに使用できます。見積書のやり取りが効率化されるだけでなく、企業間の信頼関係をより強固にすることが可能です。

見積書を電子化する場合は、単にPDF化するだけでなく、電子化後の業務フロー全体を見直すことが重要です。複合機やスキャナーでも見積書をPDF化することはできますが、書類を電子データに変換するだけでは大きな効率改善にはつながりません。

電子化に伴って、保存ルールの変更や管理方法の統一、関連システムとの連携など、業務の仕組みそのものが変わる場面も多くあります。こうした変化に対応し、業務改善まで一体的に進められるのが、見積書電子化に対応した専用サービスの強みです。

では、どのような機能を備えたサービスを選べば、効果的な電子化が実現できるのでしょうか。見積書の電子化サービスを選定する場合のポイントは下記の3点が挙げられます。

新型コロナウイルスによって、リモートワークが急速に普及し、オフィス外で仕事をする人も増えています。そうした時に重要なのが、どこからでも書類を確認できる環境が整っているか、ということです。オフィスに行かないと確認できないと、過去の書類を見るためだけに出社するなど、時間の無駄が発生します。どこからでもアクセスできること、検索がしやすいことは、リモートワークが多いこの時世では、重要なポイントです。

どこからでもアクセスできることは重要ですが、セキュリティが脆弱だと情報流出など大きなリスクがあります。電子文書が保存されているクラウドなどの環境自体のセキュリティが高いことはもちろん、複数段階での認証を行ってその本人しかアクセスできないようにしたり、ログイン履歴が確認できたりするなどの工夫が必要でしょう。

文書の電子化だけではなく、その文書の承認フローや保存体制など、周辺の課題も解決しやすいのが専用システムの強みです。例えば、電子文書の作成から承認までが一つのシステム内でできるシステムと、承認された文書を保存するためのシステムが連携できれば、その文書に関係するすべての業務がシームレスにオンライン上で対応できます。別の企業のシステムと連携できる場合もありますが、同じ企業のサービスであれば連携の難易度が低かったり手厚いサポートが望めたりするでしょう。

見積書を効率よく電子化したい企業には、Shachihata Cloudシリーズの導入がおすすめです。書類の回覧・押印・承認といった社内ワークフローから、文書保存までを一つのクラウド上で完結でき、安全性と使いやすさを両立しています。

自社で開発する必要がなく、クラウド型ならではのスムーズな導入が可能なのも大きなメリットです。今後は見積書をPDFでやり取りする場面がますます増えるため、早めに電子化の準備を進めることで、業務の手間を減らし、スムーズな移行が実現できます。まずは自社のフローに合う形での活用を検討してみてはいかがでしょうか。

▼文書管理のワークフローについて詳しく知りたい方はこちら

ワークフローにおける文書管理の課題と解決法とは?

これまで、ワークフローにおける課題は承認に必要な該当書類の選択、提出先やその後の書類の現況把握など、時間と手間がかかることでした。ところが、 パソコンによるワークフローシステム導入により、これまでワークフローで抱えていた問題は全て解決できることとなりました 。 今回は、ワークフローとワークフローシステムの違い、大きな解決法を生み出す理由などについてご紹介します。

▼電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら

電子印鑑のメリット・デメリットとは?無料で作れる方法と法的な効力

「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。