デジタルインボイスとは、インボイスのデジタルデータを取引先とやり取りするだけで、請求から支払いを行ないます。そして仕訳などの業務が自動で処理される仕組みです。

本記事では、「デジタルインボイスとは」という概要から利用するメリットまでを解説いたします。併せて電子インボイスとの違いや世界の30カ国以上で利用されているPeppol(ペポル)についても解説しています。

デジタルインボイスを活用することで、バックオフィス業務の効率化が期待できるため、ぜひ最後までご覧ください。

デジタルインボイスとは

インボイス制度では、新しい請求書様式のインボイスや電子インボイスが導入され、今後デジタルインボイス制度も検討されています。電子インボイスとデジタルインボイスは何が違うのでしょうか。それぞれの概要や違いについて分かりやすく解説いたします。

そもそもインボイスとは

インボイスとは、売り手が買い手に8%と10%のどちらの税率が適用されたか伝えるために利用する請求書です。複数税率になり、商品やサービスに適用される税率や消費税額が判断しづらくなったため、2023年10月1日に施行されるインボイス制度において新たに導入予定です。

売り手から買い手へ適用した消費税率と消費税額を正確に伝えるために、インボイスには以下6つの項目の記載が義務付けられています。

- ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称、および登録番号取引相手の氏名又は名称

- ②取引相手の氏名又は名称

- ③取引年月日

- ④取引内容

- ⑤税率ごとに区分して合計した取引金額

- ⑥税率ごとに区分した消費税額

インボイス制度では、同じ商品に対して売上時と仕入時の二重で消費税が課税されるのを防ぐ仕入税額控除を行う際は、売り手からインボイスを受領し保存しなければいけません。

デジタルインボイスとは

デジタルインボイスとは、売り手のシステムで発行したインボイスを買い手のシステムに取り込むとデータが連携する仕組みです。デジタルインボイスを発行し取り込むだけで請求から支払い、仕入税額控除の計算、仕訳などの業務が人の手を介さずに自動で処理されます。

なお、従来の紙書類のインボイスに対し、PDFなどのデータ形式を電子インボイスといいます。従来インボイスは紙書類での発行だけでなく、Webサイト上でのダウンロードやPDFを電子メールで送付することも認められています。

すでに海外ではデジタルインボイスが普及しており、日本でも導入に向けてデジタル庁が活動中です。EIPA*1の公式サイトではデジタルインボイスを、「標準化され構造化された電子インボイス」と説明しています。人を介さずに処理できるため、活用すれば請求や支払い、会計処理などの業務が自動化され、バックオフィス部門の負担を大きく削減できます。

*1……デジタルインボイス推進協議会

電子インボイスとデジタルインボイスの違い

電子インボイスとデジタルインボイスの主な違いは、人の手を介して処理されるか、自動で処理されるかです。

電子インボイスは紙書類の請求書をPDFなどに電子化したデータのことをいい、売り手はPDFをメールで送付、買い手は受け取ったPDFを保存するといった流れになります。電子インボイスは、買い手と売り手のやり取りだけが電子化されており、経理システムなどへの登録は担当者が内容を確認しながら行わなければなりません。

一方、デジタルインボイスは各社で導入しているシステム同士が自動で処理するため、請求から支払い、入金消込などの会計・経理業務をデジタルデータによって完結できるようになります。

紙書類をPDFなどに電子化しただけでは、従来の業務にインボイス制度の対応が増えるだけで経理担当者の業務は変わりません。デジタルインボイスはデジタルデータを取り込むだけで処理し、経理業務が効率化されるため、担当者の負担軽減が期待されているのです。

デジタルインボイスが注目される背景

デジタルインボイスは、以下の3つの背景により注目されています。

①リモートワークが一般化している

通勤時間が削減され、ライフワークバランスが取りやすいことなどを理由に、働き方のひとつとしてリモートワークが一般化されつつあります。2020年頃の新型コロナウイルス感染症の流行により、出社せずに自宅などで勤務するリモートワークを政府が推奨していたこともあり、多くの企業が取り入れました。

②紙書類とデジタルが混在し、多様な働き方や生産性の向上を阻害

多くの会社のバックオフィス業務では、紙書類を前提とした働き方になっています。電子化が推奨されていますが、一部の書類だけが電子化されており、請求書など重要な書類は会社に郵送されるため、出社しなければ確認できないケースがあります。

③インボイス制度の対応で請求書の管理が煩雑になる

2023年10月に施行されるインボイス制度では、より請求書の管理業務が煩雑になる可能性があります。従来の業務に加えて、インボイス制度の対応が増えるため業務の効率化が求められているのです。

これら3つの理由を解消すべく、日本はデジタル庁を中心にデジタルインボイスの導入検討を進めています。

Peppol(ペポル)とは

デジタルインボイスの仕組み作りで重要と言われているのが、「Peppol(ペポル)」です。そもそもPeppolとは、どういったものでしょうか。分かりやすく解説いたします。

グローバルな標準仕様「Peppol(ペポル)」

Peppolとは、インボイスなどの電子文書をネットワーク上でやり取りするための世界標準仕様です。文書の使用や運用ルール、ネットワークに関する規格が定められています。

もともとヨーロッパが公共調達の仕組みとして導入、BtoB取引で利用されるようになり世界中に普及しました。今では欧州各国をはじめ、欧州域外の国も含め30か国以上で利用されています。

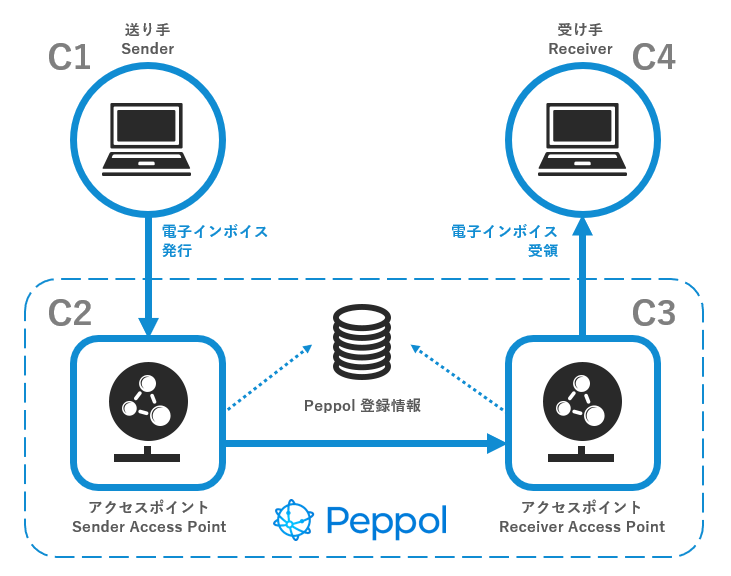

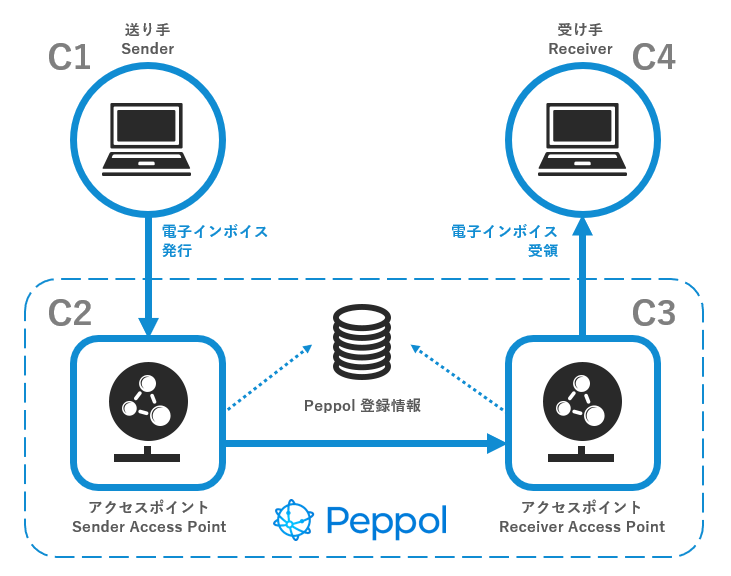

Peppolは4コーナーモデルという構造を採用しており、C1:売り手(送り手)はC2:自身のアクセスポイントを経由してC3:受け手(買い手)にインボイスデータを送信、C4:受け手(買い手)に届く仕組みになっています。

引用:デジタルインボイスとは|デジタルインボイス推進協議会

引用:デジタルインボイスとは|デジタルインボイス推進協議会

4コーナーモデルを活用すれば事業者間でデータを送受信できるため、これら3つの期待が大きくなっています。

- グローバルな取引の対応

- ユーザー同士のデータ連携による業務コストの削減

- 別のネットワークやシステムを利用する取引先とのデータやり取り

取引先との電子メールのやり取りのように、シンプルな操作性で中小企業や家族経営企業の方でも利用しやすい設計になっています。

日本の標準仕様「JP PINT」

日本はPeppolをベースとした「JP PINT」を標準仕様に採用しています。日本のデジタルインボイス用に作られたもので、C2:自身のアクセスポイントとC3:受け手(買い手)の間でやり取りするデータの標準仕様です。

JP PINTを利用しない海外企業との取引の際は、データ変換サービスを利用することでインボイスデータのやり取りが可能です。

なお、JP PINTは日本の標準仕様ですが、デジタルインボイスなど電子インボイスの提供と受領は義務ではありません。

デジタルインボイスを導入する3つのメリット

デジタルインボイスを導入するメリットは以下の3つです。

- 会計・経理業務を自動化できる

- インボイスの保存や管理の負担が軽減できる

- インボイスの整合性が担保できる

順に解説いたします。

1. 会計・経理業務を自動化できる

デジタルインボイスを導入すると請求から支払い、入金消込などの業務が自動化され、経理部門の業務効率化が期待されます。さらに、受け取った電子データのダウンロードや保存なども手作業で行う必要がなくなるため、担当者の負担軽減にもつながるのです。

また、紙書類がなくなればパソコン上でデータを確認できるため、経理担当者も自宅などで業務を進められます。

2. インボイスの保存や管理の負担が軽減できる

請求書は、規定の年数を保存することが義務付けられています。電子帳簿保存法の改正により、紙書類以外に電子データで受け取った請求書などの書類も保存が必須になり管理が複雑化しました。

しかし、デジタルインボイスであればデータが自動で保存され、必要なときにデータが検索できるため管理が容易です。

3. インボイスの整合性が担保できる

デジタルインボイスは送受信時に整合性がチェックされ、インボイスの項目を満たした請求書のみ送受信できる仕組みです。自動チェックによりデータの整合性を担保できるため、担当者の確認業務を減らせる上、安心してデジタルインボイスを利用できます。

デジタルインボイスでバックオフィスの自動化を進めよう

デジタルインボイスは請求から支払い、仕訳などの経理業務を人の手を介さずに自動で処理できます。今後デジタルインボイスが一般化すると、バックオフィス業務の自動化が進み、これまで以上に電子化への対応が求められるようになるでしょう。

シヤチハタが提供する「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、電子印鑑を中心としたオフィスツールを提供しています。月額110円(税込)から利用できる電子印鑑は、印面の不正利用を防止する仕組みや、捺印履歴を確認できるなど、セキュリティ対策も万全です。

さらにデータを登録するだけで、請求書などの各種帳票の一括作成・一括捺印が可能です。そのまま回覧機能を使えば、従来のフローを変えずにそのまま社内承認まで行えるため、経理部門の業務効率化を期待できます。

今なら無料トライアルも実施していますので、この機会にぜひご利用ください。

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 経費精算システム

経費精算システム

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel