本記事では契約書に押す割印(わりいん)とは何か、その役割について解説いたします。契印、消印、止印とは何が違うのでしょうか。また、失敗しない押し方についても併せてご紹介いたします。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子印鑑から始める働き方改革のためのDX成功ガイド」資料を提供しております。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子印鑑の導入にお役立て下さい。

はじめに、割印の役割について、契印、止印、消印と比較しながら解説いたします。

印の種類 | 主な目的・役割 | 押す位置 | 押し方のポイント | 使用場面の例 |

割印 | 複数の書類が一体であることを示す | 2枚の書類の継ぎ目部分にまたがって押す | 両方の書類にまたがるように、ズレないよう丁寧に押す | 契約書の正本・副本、領収書と控えなど |

契印 | 綴じた複数ページが一続きであると示す | ページとページのつなぎ目、綴じ目の段差に押す | 綴じた書類が途中で差し替えられないよう、またがって押印 | 複数ページの契約書や報告書など |

消印 | 使用済みの印紙を再利用できないようにする | 印紙と台紙(書類)にまたがって押す | 印紙だけでなく、書類側にもかかるように押印する | 印紙税が必要な契約書や領収書など |

止印 | 文書の文末を明確にし、追記を防止する | 文末の右下など空白部分 | 「以上」などの記載後に空欄があれば、その上に押す | 重要文書や契約書などの文末処理 |

割印・契印・消印・止印は、いずれも文書の信頼性を高めるために使われる印鑑ですが、それぞれ目的や押し方が異なります。割印は別々の書類が一体であることを示すため、2枚の継ぎ目に押します

契印は綴じた複数ページが差し替えられないように押す印です。消印は印紙の再利用を防ぐ目的で、印紙と書類にまたがって押します。止印は文末への不正な追記を防ぐために押されます。用途や押す位置を正しく理解することが重要です。

割印とは、複数の書類が同じ内容で作成された正本・副本などで、それらが一体の文書であることを証明するために押す印鑑です。2枚の書類の継ぎ目にまたがって押されることで、どちらか一方の差し替えや改ざんがあった場合にすぐに発見できるようにする役割があります。法的な争いになった際には、正しく割印が押されていることで、書類同士の一貫性が証明され、証拠能力が高まることもあります。そのため、割印は文書の信頼性を確保するうえで重要です。

割印には、法律上の明確な定義や押印義務はありません。民法や商法において割印が契約の成立要件とされているわけではなく、割印がなくても契約は当事者の合意によって有効に成立します。ただし、割印があることで書類同士の結びつきが明確になり、契約内容の真正性を示す補強材料となります。

特にトラブル発生時には、割印が押されていることで文書の一体性が証明され、証拠能力の向上につながります。そのため、法的義務はないものの、実務上は重要視されています。

契印とは、契約書など複数ページにわたる書類が改ざんされないよう、綴じ目にまたがって押す印鑑のことです。割印との違いは、契印が同一文書内で使われるのに対し、割印は複数の書類間で押す点にあります。

また、契印は署名・押印に使ったものと同じ印鑑を使用するのが一般的で、文書全体の一貫性を証明する役割があります。ページの差し替え防止や信頼性の確保に重要な役割を果たします。

あまり馴染みがないかもしれませんが、似たような印鑑の押し方の一つに止印(とめいん)というものもあります。

止印とは、契約書の最後に余白が大きく生じた場合に、文章の末尾に押印する方法です。契約の内容がその位置で終了したことを証明し、契約が勝手に継ぎ足されることを防ぐ役割があります。

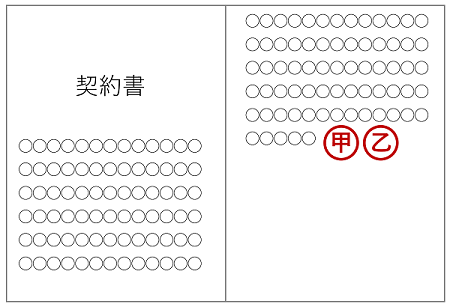

図3は、止印が押されたときのイメージです。文章の末尾に両社の印鑑を並べて押します。

(図3)止印

消印とは、収入印紙が再利用されないようにするため、印紙と書類の両方にまたがって押す印鑑のことです。これにより、印紙が使用済みであることを証明します。

商習慣上、収入印紙に対して行うこの押印を「割印」と呼ぶこともありますが、正確には消印が正式な名称です。消印がない場合、印紙税法違反とみなされる可能性があるため、契約書などに印紙を貼る際は必ず消印を行うことが重要です。

収入印紙とは?割印や消印の押し方に関する基礎知識

契約書を発行する際、収入印紙や印鑑の取り扱いに迷ったことはありませんか?契約書には決められたルールがあり、印鑑の押し方にも様々な種類があります。本記事では課税文書を作成する際に必要とされている収入印紙・消印の基礎知識と、割印など印鑑の押し方の種類についてわかりやすくご説明します。

次に、割印に用いるはんこのサイズや形状、刻印内容についてご紹介いたします。

割印に用いるはんこの印面の形状やサイズは、必ず守らなければならない決まりはありませんが、割印専用の印鑑を用意する場合は、縦長の印鑑がよく使われます。縦に長いほうが複数の書類にまたがって押すときに、失敗しにくく、特に3社以上が関連する契約書の押印に適しています。

割印専用の印鑑を作る場合、文字数が少ない法人名の場合は「13.5×33mm」、文字数が多い法人名の場合は、「15×36mm」が選択されます。

割印に刻印する内容にも、特別な規定はありません。しかし、役割を考えると法人名・社名は必要と考えて良いでしょう。

もしくは法人名・社名の末尾に「〇〇〇之割印」「〇〇〇契約書之割印」と入れて作る場合もあります。そうすることで他の種類の印鑑と区別をつけやすくなります。

割印に用いる書体についても規定はありませんが、篆書体(てんしょたい)や古印体(こいんたい)などが用いられることが多いです。視認性を考慮すると古印体のほうが読みやすいですが、契約書のため複雑なほうが選ばれやすい傾向はあるようです。

続いて、割印の押し方や押す位置について、シーン別にもう少し詳しくご紹介いたします。

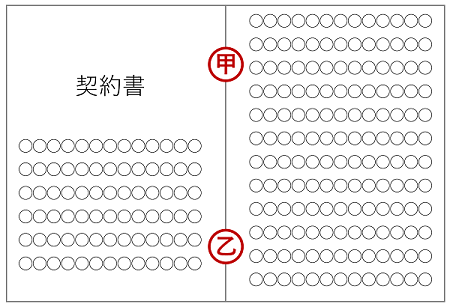

契約書の原本とその控えに割印を押す場合は、両者の関係性がわかるよう、2つの書類を縦・横に少しずらし、両方の書類にまたがるように印鑑を押します。

2名以上が署名する契約書であれば、代表者だけでなく全員分の印鑑が必要です。多くの場合はA社とB社の代表者それぞれの署名が記されており、A社とB社それぞれの割印を押すことになります。このことからもやはり割印の刻印内容には法人名・社名は必要と考えて良いでしょう。

(図1)割印

領収書とその控えは大抵の場合、2つで1つの用紙になっていて、両者をハサミで切り離せるような構造になっています。領収書とその控えに割印を押す場合は、切り取り線の上に印鑑を押し、両者の関連性・金額の整合性を示します。

なお、領収書の場合は角印や認印が使われる場合も多いです。

3人以上で同じ契約書を保管するときは、署名・押印している全員の印鑑が必要で、かつ3通すべてに割印が押されなければなりません。

丸形の印鑑を用いる場合はおそらく長さが足りないので、原本と1枚目の写しに1箇所、1枚目の写しと2枚目の写しに1箇所、合計2箇所に割印を押します。

縦長の印鑑を用いる場合は、2箇所押さなくても1度に3通押せるかと思います。

割印をきれいに押すには、まず朱肉をしっかりと全体に均等につけることが大切です。印面の一部にしか朱肉がついていないと、印影がかすれたり不鮮明になったりします。また、印鑑は垂直に持ち、力を均等に加えて押すことで、にじみやズレを防ぐことができます。書類2枚にまたがる場合は、押す前に位置をしっかり合わせることも重要です。

万が一、印影がかすれたりズレてしまった場合は、訂正印を使って「割印ミス」と記載し、余白に正しく押し直すのが一般的です。ただし、重要な契約書の場合は、念のため新たに書類を作成し直すことも検討しましょう。割印の失敗は文書の信頼性に関わるため、丁寧に対応することが求められます。

割印を押す際は、複数枚の書類をすべて重ねるのではなく、1ページ目だけを2枚重ねるようにしましょう。これにより、印鑑がずれにくくなり、きれいに押すことができます。さらに、印鑑マットを併用すれば、押印時の衝撃が吸収され、より安定した印影が得られます。

印鑑マットは、ゴムや合皮などの柔らかい素材で作られており、押印時の力を吸収して印影を鮮明にする効果があります。書類が滑りにくくなるため、にじみやズレも防げます。印鑑専門店はもちろん、100円ショップでも手軽に購入できるため、1つ用意しておくと便利です。

印影がかすれた場合は、余白に「割印訂正」と記載し、正しい位置にもう一度丁寧に押し直します。同じ位置に重ね押しすると二重印になり見づらくなるため、避けたほうが無難です。

押印位置を誤った場合は、誤った印影に二重線を引き、「誤押印」と記載したうえで、正しい位置に再度押印します。文書の信頼性を保つため、訂正の記録を残すことが重要です。

異なる印鑑で押してしまった場合は、間違えた印影に訂正線を引き、正しい印鑑で再押印します。署名と一致しない印影は法的に無効とされる可能性もあるため、重要書類では書類自体を再作成することも検討しましょう。

以下、割印に関する質問の中から、代表的なものを紹介します。

「割印」は「わりいん」と読みます。「かついん」や「さついん」と誤読されることがありますが、正しくは「わりいん」で、ビジネス文書でもこの読み方が用いられます。

割印の目的は、文書同士の関連性を証明し、改ざんを防止すること、そして書類の正当性を確保することの3つです。信頼性を高める手段として広く利用されています。

契約書への割印の押し方や、割印の役割についてご紹介いたしましたが、「そもそも契約書に押印をする作業時間を確保するのがつらい…」「もっと時間短縮できたらいいのに…」とお考えの方も多いのではないでしょうか。

契約書の電子化移行をお考えであれば、シヤチハタの提供する「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」をご活用ください。社内決裁から取引先との契約締結まで、ひとつのフローで実現できます。

無料トライアルも実施しておりますので、詳しくはぜひお問い合わせください。

▶︎契約書の電子化移行は「Shachihata Cloud」