この記事でわかること

紙の契約書による煩雑なやり取りから脱却し、効率的で安全な契約業務を実現する方法として注目されている「電子契約」。コスト削減や業務効率化の観点からも、多くの企業で導入が進んでいます。しかし、導入に際しては「どんな手順で進めればよいか」「どの方法が自社に合っているか」など、悩む場面も少なくありません。本記事では、電子契約の概要から導入方法、選定のポイントまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

電子契約とは、従来の紙の契約書に代えて、電子データを用いて契約を締結・管理する仕組みのことを指します。契約書を電子ファイルで作成し、電子署名やタイムスタンプなどの技術を活用することで、法的にも有効な契約をオンライン上で交わすことができます。印刷や郵送、押印といった手間を省けるため、業務効率化やコスト削減の観点から多くの企業が導入を進めています。

詳細は以下のコラムもご参照ください。

電子契約とは?書面契約との違いや仕組み、メリット・デメリットをわかり易く解説

電子契約という言葉を耳にする機会が増えました。しかし、そもそも「電子契約って何なの?」と疑問を感じる人もいるかもしれません。昨今では電子契約を導入する企業も増えているため、その仕組みや導入するメリット・デメリットは把握しておく必要があるでしょう。本記事では、電子契約の仕組みや導入するメリット、書面契約との違いについてご説明いたします。

電子契約書の作成には、法律で定められた要件を満たす必要があります。

詳細は以下のコラムをご参照ください。

電子契約書とは?作り方や仕組み、導入のコツを紹介電子契約書の作り方は簡単!作成方法と導入のコツを紹介

電子契約の書類は、システムの自社構築もしくはサービスの導入で作成できます。テンプレートを用いれば無料で作れますが、デメリットも少なくありません。手軽に電子契約書を作成したいなら、電子契約サービスの利用がおすすめです。本記事では、電子契約書の作り方を解説いたします。導入・選定のポイントも紹介いたしますので、契約プロセスをDXしたい企業の方はぜひご一読ください。

電子契約書を作成するには、e-文書法で定められた4つの基本要件を満たす必要があります。これらは契約書の真正性や安全性、将来にわたる信頼性を担保するための基準です。 具体的には以下のとおりです。

これらは多くの電子契約サービスで標準的にサポートされており、導入すれば要件を容易に満たすことができます。

契約書を電子データで保管する際には、電子帳簿保存法に定められた要件をクリアしなければなりません。

主な要件は以下の通りです。

こちらも同様に、電子契約サービスの多くはこれらに対応しています。

電子契約を導入する際には、契約書本文の内容だけでなく、手続きに関する表現にも注意が必要です。従来の書面契約書に特有の文言は、電子契約では意味をなさない場合があるため、電子契約に適した書き方に修正する必要があります。

主に以下のような表現が、電子契約書では変更対象となります。

これらの修正により、契約手続きの実態と契約書の表現が整合し、トラブルや契約無効のリスクの回避につながります。

電子契約の導入で、印刷や郵送の手間を省き、契約締結までのスピードを大幅に向上させることができます。また、コスト削減や業務効率化にもつながるなど大きなメリットがあります。

各業界別のメリットは以下をご覧ください:

電子契約はどこまで普及する?業種ごとの導入状況やメリットも紹介

電子契約サービスは今やあらゆる業種・業界で導入が進んでいます。電子契約には業務効率化、紙代や郵送代や書類の保管代などのコスト削減、セキュリティの向上などさまざまなメリットがあり、今後も数多くの企業で導入が進んでいくものとみられます。本記事では、各業種における電子契約導入の背景やメリット、お勧めのサービスについて紹介します。

電子契約は、導入方法によって手間や法的効力に差が出ます。ここでは主な3つの導入方法を紹介します。

電子契約のもっとも簡易な方法のひとつが、メールを使った契約のやり取りです。専用のシステムを必要とせず、すぐに始められるため、コストをかけずに導入したい企業にとっては手軽な選択肢です。

実際の流れは以下のとおりです。

この方法は、民法第522条にある「契約の成立に書面は不要」という規定に基づき、当事者が内容に合意していれば、契約としての効力が認められるケースがあります。

ただし、以下の点には注意が必要です。

こうしたことから、メールでの契約は、少額取引や緊急性が高いケースなど、限定的な場面にとどめるのが望ましいでしょう。本格的な契約には、より安全性と証拠力の高い電子契約サービスの利用が適しています。

参考リンク:https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089

Microsoft Office(WordやExcelなど)、Adobe Acrobatなどの文書作成ソフトを用いることで、簡易的な電子契約を行うことができます。これらのソフトには電子署名機能が搭載されており、紙に印刷することなく電子ファイル上で契約を締結できる点がメリットです。

主な手順は以下の通りです。

この方法の長所は、文書の形式を維持したままやり取りができ、無料または既存のソフトで対応できる点にあります。紙の契約と比較しても印刷や郵送の手間がなく、導入障壁が低いといえるでしょう。

しかし、注意すべき点もあります。

このため、あくまで一時的な措置や社内文書に適した方法と位置づけられ、本格的な契約業務には専用の電子契約サービスの導入が望ましいといえます。

もっとも信頼性が高く、企業の本格的な契約業務に広く用いられているのが、クラウド型の電子契約サービスを利用する方法です。これらのサービスは、契約書の作成・署名・管理といった一連のプロセスをオンライン上で安全かつ効率的に実施できるよう設計されています。

基本的な流れは以下の通りです。

多くの電子契約サービスでは、以下の機能を備えており、法的な効力と信頼性を高めることができます。

加えて、サービスによっては電子帳簿保存法への準拠機能や、ワークフロー設定、検索性の高い保管機能なども備わっており、契約業務全体のデジタル化・効率化が可能です。 導入時の費用はかかりますが、長期的に見れば郵送コストや人件費の削減につながり、コンプライアンス面でも安心できる方法といえます。

電子契約を社内に定着させるには、段階的な導入とルール整備が必要です。ここでは導入までの流れをステップごとに解説します。

電子契約を導入する際に最初に取り組むべきは、「なぜ導入するのか」という目的を明確にすることです。ここを曖昧にしたまま進めると、ツール選定や社内説明の際に一貫した説明ができず、社内の混乱を招く可能性があります。

導入目的の例としては、以下のようなものが挙げられます。

目的を定める際は、「コスト削減」「業務効率化」「コンプライアンス強化」などの大枠に加え、より具体的な課題や期待効果を洗い出しておくことが重要です。この整理が、後続のステップでの判断基準や導入方針の軸になります。

電子契約の導入を円滑に進めるためには、早い段階で法務部門への説明と協議を行うことが重要です。契約の有効性や証拠能力に関わるため、社内規定やルールに関して法的な判断を行う法務部門の理解・合意を得ずして導入を進めることはリスクがあります。

法務部門との協議においては、以下のようなポイントを押さえておきましょう。

特に、自社の契約書テンプレートの更新や、後々のトラブル時に備えた証拠保全の仕組みについて、具体的に検討・共有することがポイントです。法務部門の協力を得られれば、社内全体への導入に弾みがつきます。

電子契約の導入にあたっては、まずどの契約書から電子化を始めるかを決めていく必要があります。ただし、すべての契約を一度に電子化しようとすると、法務や現場の負担が大きくなり、混乱を招く可能性があります。

そのため、最初の段階では以下のような契約書を中心に選定するとよいでしょう。

また、電子契約の法的対応が難しい「定期借家契約」などの一部の契約書は、引き続き紙ベースでの運用が必要なケースもあるため、契約類型ごとの適否もあらかじめ精査しておく必要があります。

まずは一部の契約書から導入し、実績とノウハウを蓄積してから全社展開を目指すのが現実的かつ効果的な進め方です。

電子契約を導入する際には、法的な要件だけでなく、自社内での統一的なルールを整備しておく必要があります。とくに、紙の契約と電子契約のどちらを使うかの判断基準や、電子契約を誰が、どのような場合に使うかといった運用ポリシーを明確に定義しましょう。

具体的には、以下のようなルールが必要です。

これらのルールをあらかじめ整備しておくことで、運用上の混乱を防ぐことができます。

電子契約を導入するにあたっては、自社の業務内容や契約形態に適した電子契約サービスを選定する必要があります。たとえば、取引先が電子契約に不慣れな場合は、ゲストユーザーでも署名ができるかどうかがポイントになります。

また、契約件数が多い企業では、テンプレート機能や一括送信機能の有無も重要です。加えて、電子署名やタイムスタンプによる改ざん防止機能、法的効力の担保、クラウド上のデータ保管場所(国内外)など、セキュリティやコンプライアンス面も慎重に確認すべきです。

可能であれば、複数のサービスで無料トライアルを実施し、実際の操作感や社内フローとの相性を見極めましょう。比較検討のうえ、コストやサポート体制も含めて、自社に最適なサービスを選定することが重要です。

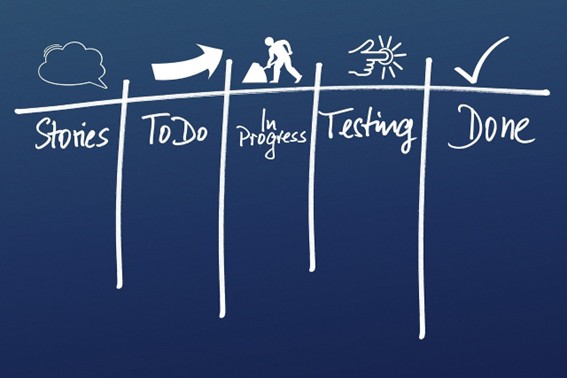

電子契約を業務に取り入れるには、実際の運用フローを事前に明確化しておくことが重要です。誰が契約書を作成し、どのタイミングで承認を取り、誰が署名を行うのか、こうした一連の流れを定型化することで、業務の属人化を防ぎ、トラブルのリスクを軽減できます。

電子契約システムの多くには、承認ルートの自動設定や通知機能が備わっているため、社内ルールに沿ったワークフローを事前に設計しておくことが重要です。

また、運用開始前には、実際の手順を図やマニュアルに落とし込み、誰でも迷わず操作できる環境を整えることが肝心です。紙の契約書と比べ、手順が大きく変わる場合もあるため、現場にとって分かりやすいフローを意識して設計しましょう。

前述のとおり、電子契約を導入する際には、従来の紙の契約書で使用していた文言や記載形式が、そのままでは適さない場合があります。

たとえば、「本契約書は両者が記名押印したことをもって効力を生ずる」といった記述は、電子署名を用いる電子契約では実態と合致しません。こうした文言は、「本契約書は、両者が電子署名を付与した時点で効力を生ずる」などに修正する必要があります。

また、契約書の末尾に記載される「後文」や、「印鑑欄」の有無、データ保管に関する条項(電子ファイルの保存期間や閲覧方法など)についても、電子契約の仕様に合わせて見直すことが重要です。

契約相手によっては、文面の変更が承諾されるかを事前に確認する必要もあるため、文書フォーマットの整理と調整は早めに行いましょう。

電子契約の導入は、社内だけでなく取引先の理解があってこそ成立します。そのため、自社の電子契約方針を定めたら、対象となる取引先に対して、電子契約を導入する旨やその開始時期、運用方法を丁寧に通知・説明する必要があります。

相手先に電子契約の知識や経験がない場合、操作方法や署名の流れ、電子契約の法的効力について不安を感じるケースもあります。こうした懸念を払拭するためには、使用するサービスの操作ガイドや、署名者が無料で利用できる旨など、わかりやすく丁寧な案内資料を用意しておくと効果的です。

また、紙の契約書との併用を希望される取引先がある場合は、対応方針や代替手段についても事前に検討しておきましょう。信頼関係を保ちながら移行を進めることが、スムーズな電子契約の導入・定着につながります。

電子契約の導入を成功させるためには、システムやルールの整備だけでなく、実際に利用する現場担当者や関係部署への周知と教育が必要です。操作方法や承認フロー、契約データの管理方法などを明文化したマニュアルや手順書を作成し、全社的に共有する体制を整えましょう。

特に、初めて電子契約に触れる従業員にとっては、どの画面で何をすればいいのか、紙契約とどこが違うのかなどを理解しやすくすることが重要です。そのため、操作画面をキャプチャした視覚的にわかりやすいマニュアルの活用や、実演を含めた説明会の実施などが効果的です。

また、トラブル発生時の対応窓口や、よくある質問をまとめたFAQを用意することで、現場での混乱を防ぎ、スムーズに導入できるようになります。

電子契約を円滑に運用していくには、導入後の体制整備も重要です。システムを導入しただけで終わりではなく、日々の運用を支える体制づくりが必要です。

具体的には、トラブルや不明点に迅速に対応するために、社内問い合わせ窓口の設置や情報共有の場を設けることが有効です。運用は情報システム部門や法務部門と連携しながらサポート体制を整備することで、長期的に安定した電子契約の活用が可能となります。

電子契約の導入を成功させるには、いきなり全社展開するのではなく、一部部門や特定の契約業務に限定してテスト運用を実施することが重要です。実際の契約プロセスに電子契約を組み込み、運用ルールやシステムの使い勝手を確認することで、本番導入前にトラブルの芽を摘むことができます。

テスト期間中は、利用者の操作ミスや運用ルールとの齟齬、予想外の仕様制限などが顕在化しやすいため、現場からのフィードバックを収集・分析して運用体制やマニュアルの改善につなげましょう。

課題が解消されたら、対象範囲を段階的に広げながら本番導入へと移行します。本番導入後も、現場からのフィードバックをもらい、改善に努めることが重要です。

電子契約サービスを選ぶ際は、法的要件への対応(電子署名など)や業務効率化に必要な機能が備わっているか、そして取引先の負担が少ないかどうかなどを総合的に比較検討しましょう。コストやサポートレベルなども重要なポイントになります。 より詳しい比較ポイントは、以下のコラムをご参照ください。

【2025年最新】電子契約サービス30社を徹底比較!特徴や料金、使いやすさなどをご紹介!

近年ではペーパーレス化が進み、電子契約サービスを取り入れる企業が増えています。本記事では、電子契約システムの詳しい解説に加え、2025年最新のおすすめ電子契約サービス30選をご紹介します。

電子契約は、契約業務の効率化・スピードアップを実現する有効な手段です。本記事では、電子契約の概要から導入方法、実際のステップ、サービス選定のポイントまでを解説しました。導入には社内体制の整備や取引先への配慮も必要ですが、段階的に進めることでスムーズに運用へ移行できます。

「Shachihata Cloud」を活用すれば、契約書の作成・承認・管理をクラウド上で一元化でき、業務の効率化を図ることが可能です。テンプレート機能やワークフロー機能を活用すれば、手間を削減しながら効率的な電子契約を実現できます。無料トライアルも提供されているので、ぜひ導入を検討してみてください。