この記事でわかること

- NDAは秘密情報の漏えいや不正利用を防ぐ契約である

- 片務型と双務型の2種類があり用途に応じて選択する

- 秘密情報開示前の締結が重要で適切なタイミングがある

- 特許申請や不正競争防止の観点からNDAが必要である

- 秘密情報の定義や保持義務の範囲を明確にすべき

- 一般的にNDAには印紙が不要だが例外もある

- 割印は法的義務ではないが改ざん防止効果がある

- 代表者印や役職印など適切な印鑑を使い分ける

- 電子契約でも締結可能で時間短縮などメリットがある

- 専用サービス利用で契約管理の効率化が図れる

これまで取引のなかった企業と新しく協業することになった場合、さまざまな契約を締結することになりますが、それらの中で代表的なものがNDA(秘密保持契約)です。秘密情報の取り扱いがこれまで以上に重要視されるようになった昨今の企業経営においては、重要度が高く、必要不可欠な契約といえるでしょう。しかし、秘密保持契約がどのような契約なのかあまりよく理解していない方も多いのではないでしょうか。

この記事では秘密保持契約とは何か、また締結する際に注意すべきポイントと、押印時のルールをわかりやすくご説明します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

NDA(秘密保持契約)とは

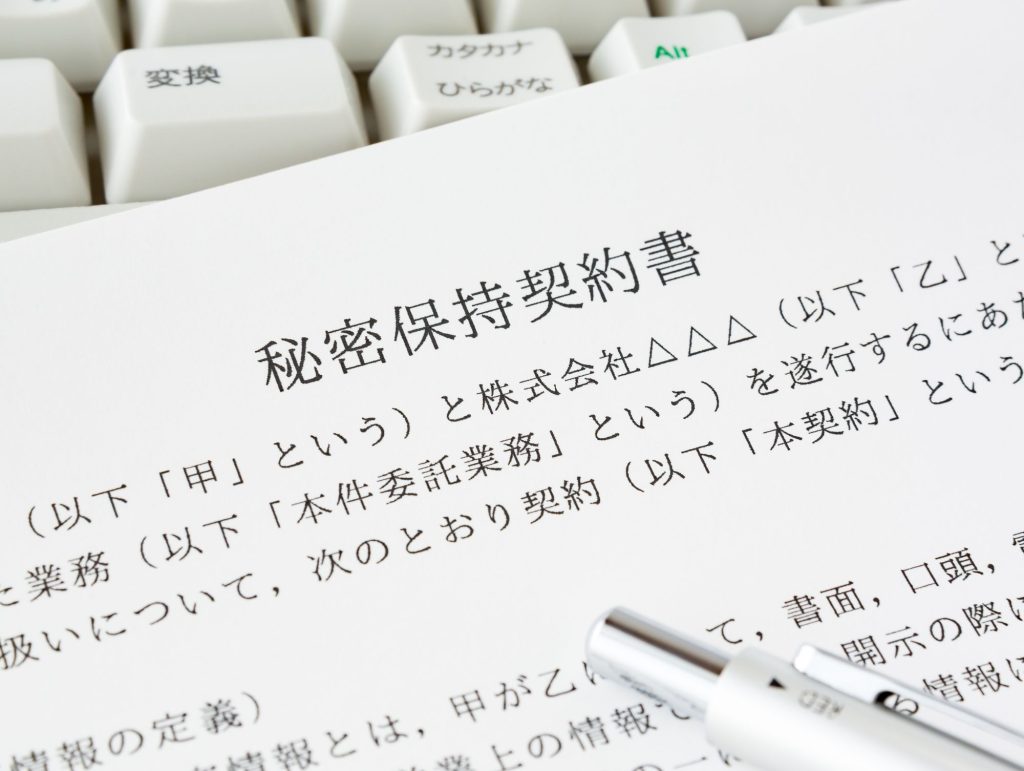

NDA(秘密保持契約)とは、自社の保有する秘密情報を他の企業へ提供することになった際に、その企業がさらに別の企業に漏えいしたり、不正に利用されたりすることを防ぐ目的で締結する契約のことをいいます。要は当事者間のみに秘密を留めることを約束する契約です。 Non-Disclosure Agreementの頭文字を取って、NDAと呼ばれます。

NDA(秘密保持契約)が必要な場合

NDA(秘密保持契約)は、例えば、新しくローンチする予定の商品の広告を、外部の広告・デザイン会社に発注する場合などに締結されます。外部の企業には新商品の情報を開示しなければ広告の制作を進められないため、秘密情報を開示する前にこの契約を結ぶことになります。

NDA(秘密保持契約)の種類

NDA(秘密保持契約)の締結にあたっては、片務型と双務型のどちらの種類で契約を作成するかを決める必要があります。片務型では、契約を締結する当事者の片方にだけ秘密保持の義務があり、双務型では当事者の両方に秘密保持の義務が生じます。片方だけが自社の秘密情報の開示を行い、他方はそれを受領するだけで秘密情報の開示をしない場合は、片務型でよいでしょう。しかし、双方に自社の秘密情報を開示する場合は、双務型の契約を締結することが望ましいです。

NDA(秘密保持契約)を結ぶタイミング

NDA(秘密保持契約)は、当然ですが秘密情報のやり取りを行う前に締結することが望ましいでしょう。会社の重要な情報を開示することになるので、開示されたあとの管理体制など、開示後も安全に適切に情報を取り扱ってもらえることを確認してから、契約を締結します。

NDA(秘密保持契約)を結ばずに、秘密情報を開示してしまった場合、情報の漏えいや利用されるリスクが生じます。しかし、正式な取引をするか判断するために、NDA(秘密保持契約)を締結する前に秘密情報を開示する場合もあります。そういった場合には、契約締結前に開示された情報も秘密情報として秘密保持の義務を負うなどのリスク低減策を契約の中に取り入れましょう。

NDA(秘密保持契約)の書き方

秘密保持契約を結ぶにあたっての考え方については、経済産業省が参考となる例を公開しています。雛形としても活用いただけるかと思いますので、ご自身の会社の契約書の見直しを検討されている方や、これから新しく締結する予定のある方は、一度お目通しください。

参考:経済産業省:秘密情報の保護ハンドブック「業務提携の検討における秘密保持契約書の例」

(※PDFファイルが開きます。24ページ目をご参照ください)

https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/pdf/handbook/reference1-6.pdf

NDA(秘密保持契約)はなぜ必要か

企業間の取引においては、業務遂行上、自社の重要な情報を相手方に開示せざるを得ない機会が発生する場合があります。しかし、情報が漏えいした場合に、巨額の損害を受ける可能性もゼロではありません。そのような事態にならないためにも、相手方に秘密を守ることを約束させておき、自社の利益を守ることが必要です。

情報漏えいの中でもわかりやすい例としては、特許申請のためのNDA(秘密保持契約)が挙げられます。特許法第29条では、「公然知られた発明」、つまり不特定の人物に開示されている発明と判断された場合には、特許を受けることができないと定められています。NDA(秘密保持契約)を締結していない第三者に情報が知られたとなった場合には、「公然知られた発明」と受け取られ、特許を取得できないリスクを伴います。そうなった際には大きな損害を被ることになりますので、NDA(秘密保持契約)の締結は重要といえます。

また、不正競争を防ぐ役割もあります。例えば情報が漏えいした結果として、第三者が似たような製品・サービスを作った場合です。秘密情報が不正競争防止法でいう「営業秘密」に該当するのであれば、類似品を作った企業に対して損害賠償請求や差し止め請求をすることができます。ただし、前提としてその秘密情報が正しく秘密として管理されていることが、請求ができる条件となります。NDA(秘密保持契約)を交わしていれば、秘密情報として管理していたことが証拠として残ります。

NDA(秘密保持契約)締結時のチェックポイント

それでは、実際にNDA(秘密保持契約)を締結する際によく注意しておきたい点を5つご紹介します。

1. 秘密情報の定義が明確か

相手方に漏えいされた場合に損害を被ることになる、秘密情報の範囲を明確に定義付ける必要があります。ここで定義した秘密情報以外の情報で漏えいが起きても、相手方を契約違反に問うことはできないため、十分な注意が必要です。

一方で、開示された時点で既に公になっている情報や、情報の受領者の責任ではない理由で知られることになった情報などについては、NDA(秘密保持契約)の対象とすることはできません。このような事項は「除外規定」として定めましょう。

2. 秘密保持義務の範囲が明確か

秘密情報を受け取る相手方が、どのような義務を負う必要があるのかを明確にしましょう。具体的には、秘密情報を第三者に漏えいしてはならないことに加え、秘密情報を適切に管理すること、また管理する際にその情報への不正なアクセス・持ち出しを防止するための対策を施すことなどが挙げられます。

3. 義務違反した場合に効果はあるか

相手方が義務に違反した場合、それ相応の措置を取ることができるのかもよく確認が必要です。具体的には、秘密情報が漏えいした場合に損害賠償請求ができる旨や、秘密情報の使用の差し止めを請求できる旨を明記しておくことが必要です。

4. 契約期間と契約後の拘束は適切か

秘密保持契約書の有効期間を定めることはもちろん必要ですが、契約が終了したら公にしていいわけではない場合も多いかと思います。契約期間とは別に、契約終了後も、例えば5年程度など契約内容について効果を持続させることができる、残存条項を明記しておくことが大切です。

5. 契約終了時の返還や廃棄の対応を定めているか

秘密情報が記載されたあらゆる資料は、契約終了後に返還してもらうか、もしくは相手方に廃棄してもらう旨を記載しておきましょう。契約期間が終了しても相手方に秘密情報が残っていると、漏えいや不正利用のリスクも残存するため、必要な対応となります。

署名・押印のルール

秘密保持契約書には、署名または記名押印が必要となります。そこで、NDA(秘密保持契約)に署名・押印する際に知っておくべきルールについてご紹介します。

秘密保持契約書に印紙は不要

一般的に、秘密保持契約書は印紙税法上の課税文書に該当しないため、印紙を貼らなくても問題ありません。商品やサービスの売買契約書とは異なり、取引金額や支払い義務が明示されていない点が不要の理由とされています。

印紙が不要な文書の例

以下は印紙税法で定められる課税文書の「種類」から外れるため、印紙が不要な文書の例です。

- 秘密保持契約書(NDA):非開示の義務を定めるが、金銭の支払いにかかわる記載がない

- 覚書:契約の補足として内容を確認するだけの場合が多く、金銭面の取り決めがない

- 業務委託契約書のうち、取引金額を明示しないもの:具体的な請負金額がない場合は非課税

- 顧客向けの規約やプライバシーポリシー:取引の主たる契約ではなく、支払い義務が生じる記載がないため印紙が不要

秘密保持契約書に印紙が必要になる場合

通常、秘密保持契約書(NDA)には印紙が不要とされますが、契約書の中に金銭の授受や報酬額の支払いなど、課税対象となる記載が含まれると印紙を貼る必要性が出てくる可能性があります。たとえば、秘密保持の場所や範囲を定めるだけでなく、万が一情報を漏えいした場合の違約金や支払い義務を明確にし、その違約金が実質的に売買契約に近い取り扱いを受けると判断されるケースも想定されます。

また、秘密保持契約書と別の契約書を一体で扱い、契約金額が記載されている場合は、書類全体が印紙課税文書とみなされる場合があります。契約の性質を細かく確認し、丸印を押しても誰が実際に支払義務を負うのかどうかなど、法律の観点から印紙が必要か慎重に判断することが大切です。結果として、秘密保持契約書単体であれば印紙不要となるケースがほとんどですが、条文に金銭取引を含む仕組みが入っているかどうか、必ず確認しましょう。

秘密保持契約書に割印は必要か

秘密保持契約書に割印が必ずしも必要かといえば、法令上の絶対的義務はありません。しかし、紙の書類で複数ページにわたる文書の真正性を示すために割印を行う慣行があります。電子契約の場合は割印を使用する場所がそもそも存在しないため、文書の改ざん防止は電子署名やタイムスタンプで行うのが一般的です。紙で締結する場合は、割印を押すかどうかを取引先とも確認して決めるのが良いでしょう。

秘密保持契約書に割印を押印する目的

割印を押す目的は、複数枚の契約書が相互に関連した一続きの文書であることを示すためです。誰が押印したのかが一目で分かり、ページの差し替えや改ざんを防止する役割を持ちます。また、印鑑の上下にまたがる形で押すことで、契約書の各ページが切り離せない一体の書類だと証明し、秘密保持契約書の信頼性を高める効果もあります。ただし、電子契約に移行する場合には、デジタル技術を使って類似のセキュリティを確保することが可能です。

NDA(秘密保持契約)に使える印鑑

押印に用いる印鑑の種類は、締結する契約の重要度により決定されます。それほど重要性が高くなく、締結後の立証力を問わない場合は、契約を結ぶ担当者のサインだけ、もしくは認印でもかまいません。とはいえ、企業間で秘密情報をやり取りするため、基本的には代表取締役の名前で契約を締結することが多いでしょう。代表取締役の名前で契約を締結する場合、通常は代表者印を使用します。代表者印は個人の実印にあたるもので、重要な契約の場合には実印の押印に加え、印鑑証明書の添付が求められます。

部長や支店長など、決裁権限を持つ従業員が押印をする場合は、役職印を使用します。

NDA(秘密保持契約)の署名・押印の仕方

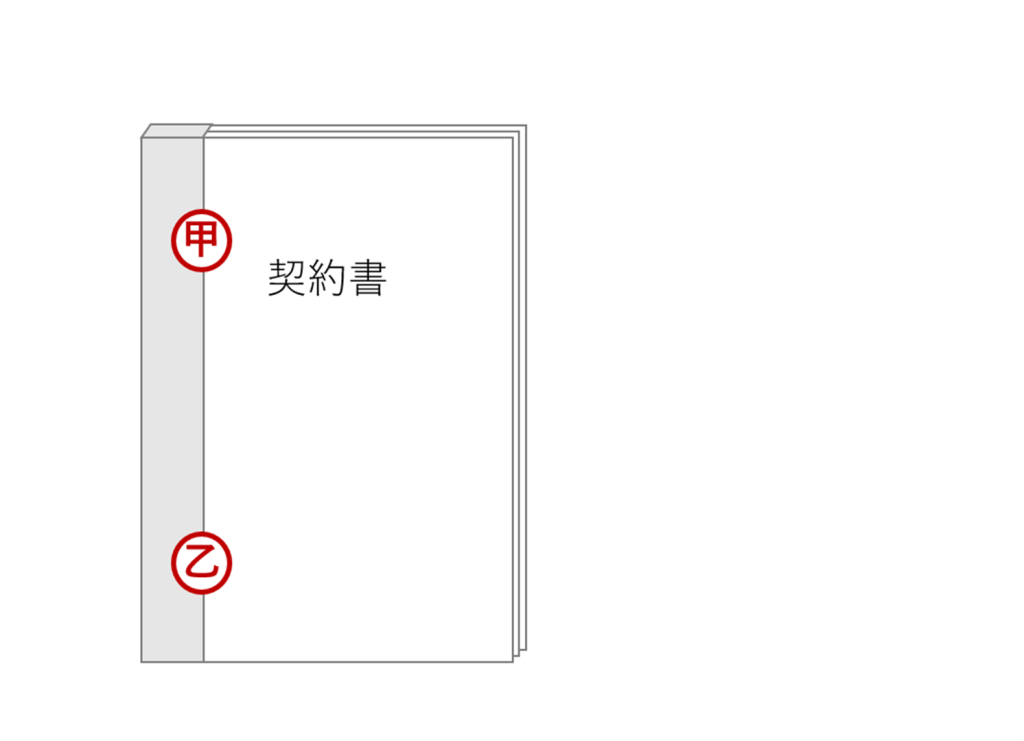

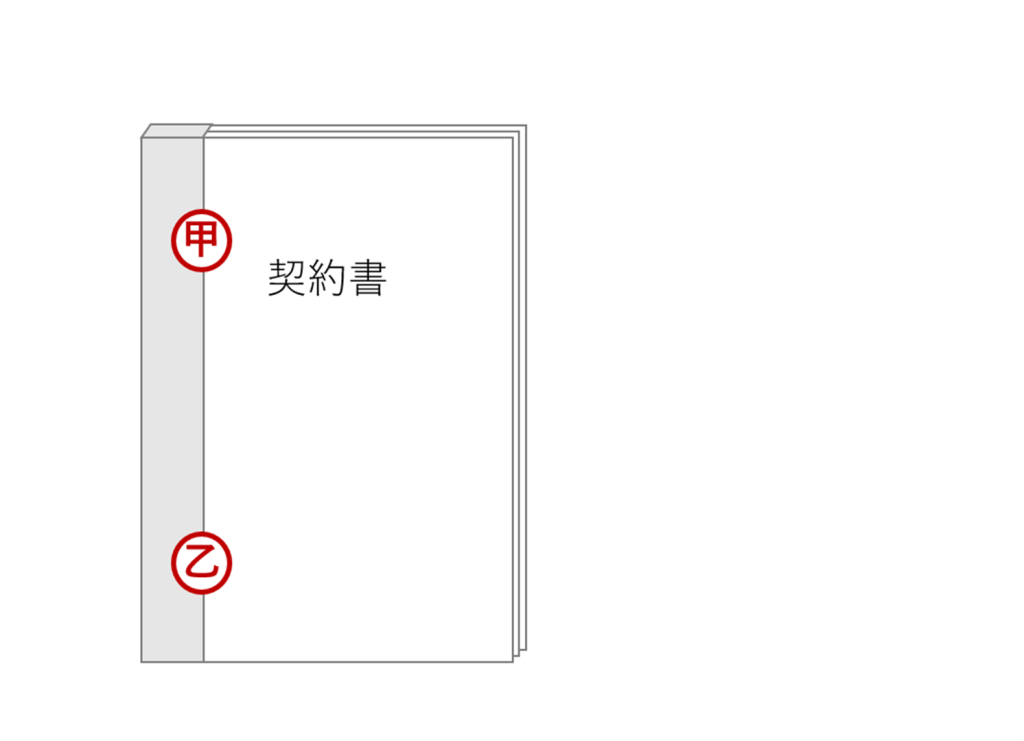

契約書の内容がまとまったら、印刷をして製本し、署名と押印を行います。契約書は、契約を結ぶ企業の数だけ必要なので、それぞれに署名と押印をする必要があります。押印する場所については、秘密保持契約書が複数ページにわたる場合、契約書のつなぎ目または綴じ目に、ページにまたがるように押印します。末尾だけに押印したとすると、前段を改ざんされたり、差し替えられたりしても気づけない可能性があるため、このような方法を取ります。

契約書のページ数が多い場合には見開きページごとに押印するのは大変なので、袋とじ製本をして、取り付けた背表紙の部分と契約書本体にまたがる形で押印をすることで、一箇所に収まります(図参照)。

(図)

▼印鑑のルールについて詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

実印・銀行印・認印を使うシーンは?おさえておきたい印鑑のルール

印鑑には、実印や銀行印、認印など、プライベートで気軽に使用できるものから重要な契約の際に必要となる印鑑までさまざまな種類が存在します。例えば朱肉を必要としないシヤチハタ印は、書類によって使用できる場合とできない場合があります。今回はいざというときに適切な印鑑を選択できるように、印鑑の種類の違いや印鑑を使用する際に知っておきたいルールについて詳しくご説明します。

▼印鑑の押し方・位置について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

印鑑の押し方・位置とは?職印・割印・契印を押すポイントについてもご紹介!

印鑑を押す機会は多いですが、契約書や領収書などその種類によって押し方や押す位置に違いがあることをご存じでしょうか?本記事ではいざという時に迷わず印鑑が押せるよう、職印・割印・契印など印鑑ごとに異なる押し方、押し位置などを詳しくご説明します。

割印として判断されるケース

契約書の複数ページが連続する一体の文書だと示すため、ページとページの境をまたいで一つの印影が表れるように押された印が、実質的に割印として扱われることがあります。たとえば、誰が押した丸印が上下2枚の紙に跨っていれば、改ざんや差し替えを防止する目的が明確になります。

加えて、秘匿情報が記載された秘密保持契約書の各ページをしっかり連結するために、ページ番号とあわせて割印を押すことで、ページの抜き取りや入れ替えなどのリスクを抑える効果を高められます。

割印として判断されないケース

単に契約書の端に押されているだけや、文書と文書の間に隣接していない印鑑などは割印としての効力が認められない可能性があります。たとえば、ページ単位で押した印影が完全に独立していて、どのページとどのページを結んでいるか不明瞭な場合も要注意です。

また、契約書の場所や種類に関わらず、重複していない2枚の紙それぞれに別々の印影が押されただけでは割印と判断されないため、印影をまたがせる工夫が必要です。

NDA(秘密保持契約)は電子契約でも締結可能

前段で秘密保持契約書の署名と押印方法をご説明しましたが、関係者が多い場合、印刷・製本をして押印をするだけでもかなりの手間がかかると思われた方もいるでしょう。そんな時に役立つのが、電子契約です。法律によって紙書類での締結が求められている契約もありますが、NDA(秘密保持契約)については、電子契約でも締結することができます。電子契約のメリットをご説明します。

締結までの時間が短縮できる

NDA(秘密保持契約)は、秘密情報の開示を行う前に締結することが望ましい、とご説明しました。契約を結んで秘密情報を提供しないと、協業が開始できないので、スピード感のある締結が求められます。電子契約の場合は、印刷・製本や郵送の時間を削減できるため、紙書類に比べてスピーディーな締結が可能です。

内容の修正がしやすい

NDA(秘密保持契約)では、取引内容によって扱う情報も変わるため、秘密保持契約書の内容も取引一つひとつで変わってきます。また、実際に話を詰めていった結果、開示する秘密情報の範囲が変わることもあり得ます。例えば、紙書類で製本後に修正が必要になった場合、印刷・製本をし直したり、修正箇所に訂正印を押したりなどの手間がかかります。その点、電子契約であれば契約書をクラウドなどで管理しているため、すぐに修正を反映させることができます。

閲覧や管理がしやすい

契約は締結して終わり、ではなく、あとから確認しやすいように管理をすることが大切です。また、NDA(秘密保持契約)の場合、実際に契約書を結ぶのは管理職クラスの従業員で、関係する社員全員が契約書の内容を詳細に把握していることは少ないでしょう。しかし、関係する社員全員が開示された秘密情報を正しく扱える必要があります。契約内容が十分に周知できていなかった結果、不正利用や情報漏えいが発生した場合に、企業が受けるダメージは計り知れません。

シヤチハタの提供するサービス「box」は、クラウド上で契約書を管理することができます。契約書の取り寄せの手間などがなく、どこでも素早く閲覧ができるので、実際に契約書を見せながらの説明なども可能になります。秘密情報の取り扱いについて、従業員が十分に理解をするためにも電子契約やオンライン上での管理は役立ちます。

▶boxの詳細はこちら

電子契約は専用のサービスがおすすめ

電子契約の利点を最大限活用するためには、電子契約専用のサービスを使用することがおすすめです。シヤチハタの提供する「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、契約書の一連のやり取りをすべてオンライン上で、ペーパーレスで完結することができます。 書類の作成〜廃棄までの書類のライフサイクルごとに管理できるようになり、業務効率が向上するだけでなく安全性の面からもメリットがあります。「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」には、無料トライアルもあるので、この機会にぜひお試しください。

▶Shachihata Cloudの詳細はこちら

自社の利益を守るために事前によく確認を

ここまで、NDA(秘密保持契約)の概要と締結時の注意点、押印ルールについてみてきました。NDA(秘密保持契約)は、漏えいや改ざんを防止し、自社の利益を守るために必要で重要な契約です。今回ご説明したチェックポイントを参考に内容を正しく理解し、事前に抜け漏れがないかどうかよく確認して自社の利益を守りましょう。

▼電子印鑑について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

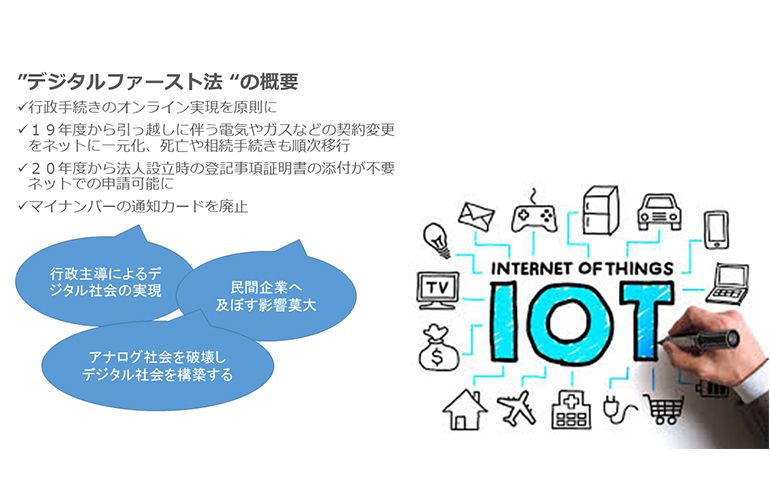

電子印鑑のメリット・デメリットとは?無料で作れる方法と法的な効力

「働き方改革」や「デジタルファースト法」が推進されている今、リモートワークで承認決裁ができる電子印鑑が注目を集めています。本記事では、電子印鑑とはどのようなものなのか、作成方法やセキュリティ・法的な効力・メリット・デメリットなどについてご説明します。

▼Shachihata Cloud(前:パソコン決裁Cloud)とは?サービス名に込めた想いと機能について

記事を読む

記事を読む

Shachihata Cloud(前:パソコン決裁Cloud)とは?サービス名に込めた想いと機能について

シヤチハタ株式会社の「Shachihata Cloud Business」は、「パソコン決裁Cloud」の進化版です。セキュリティ面・機能面を強化し、社内はもちろん、取引先との書類のやり取りも安心して行える電子決裁サービスへと発展しました。Shachihata Cloud Businessを含む「Shachihata Cloud」のサービス名に込めた想いと拡張された機能について解説しているので、ぜひ一読ください。

電子契約導入のメリットをご紹介

電子契約を導入することで得られる4つのメリットをご紹介しています。

Shachihata Cloudが電子契約の導入にどのように役立つのかも合わせてご確認ください。

紙での運用から電子契約へ切り替えをお考えの方はぜひご覧ください。

電子契約 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス

電子契約サービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel