契約書の電子化対応に伴い、電子署名やタイムスタンプを業務で扱う機会が増えた方も多いのではないでしょうか。電子署名とタイムスタンプは文書の信頼性を担保する技術ですが、それぞれ仕組みも役割も異なります。電子契約を導入する際、多くの方が電子署名だけで契約の効力が保証されると考えがちです。しかし、契約書の信頼性や法的効力をより強固にするためには、タイムスタンプの併用が非常に重要です。電子署名とタイムスタンプは、組み合わせることで電子契約の完全性が確保されます。本記事では、電子署名とタイムスタンプの違いについて解説し、電子契約の仕組みと導入方法を詳しくご紹介いたします。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

電子署名とタイムスタンプの違い

はじめに、電子署名とタイムスタンプの違いをご説明いたします。

電子署名とは

電子署名とは、電子契約書等に付与される署名で、確かにその本人が署名したこと、契約書の内容が改ざんされていないことを証明する技術です。電子署名の技術的な仕組みについては後述しますが、電子署名には認証局(CA)が発行する電子証明書と呼ばれる本人確認データが付与されており、信頼性の高い署名です。

▼電子署名の仕組みについて詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

最近よく聞く「電子署名」とは?認証の仕組み・導入方法・メリットなどの基礎知識

近年、インターネットを通じて契約書や請求書などのやり取りをする電子契約が増えています。そこで注目されているのが「電子署名」です。特に高い法的証明力を求められる重要な電子文書には欠かせません。そこで今回は電子署名とはどのようなものなのか、導入方法やセキュリティ・仕組み・法的な効力・メリット・デメリットについてご説明します。

タイムスタンプとは

タイムスタンプとは、時刻認証局の発行する時刻情報とハッシュ値を掛け合わせ、PDF等の電子データ化された書類が存在していた日時を証明する技術をいいます。

タイムスタンプの主な役割は、電子データの記録時点の「存在証明」と「非改ざん性証明」です。記録時点において、改ざんが行われていない原本性の証明になり、文書の信頼性を高められます。タイムスタンプは第三者である決められた事業者にしか発行できず、改ざんの難易度が非常に高い仕組みです。

一般的には、タイムスタンプ機能のある有料の電子決裁・電子契約サービスを用いて、次のような流れでタイムスタンプをPDF等の電子データに付与します。

(表1)タイムスタンプ発行の流れ

1. 領収書をスキャン(またはスマートフォンで撮影)

2. 電子決裁などのシステムへアップロード

3. 時刻認証局から正確な時刻を呼び出す

4. 時刻認証局にてタイムスタンプトークンを生成

5. タイムスタンプが付与される |

電子署名のみの場合のリスク

電子署名は、電子契約書が本人によるものであり、契約内容が改ざんされていないことを証明する技術です。しかし、電子署名だけでは完全な証明力を持たない場合があります。特に、契約書の保存期間が長期にわたる場合や、契約書の存在時点を証明する必要がある場合には、電子署名のみではリスクが生じることがあります。ここでは、電子署名のみの場合に想定されるリスクについて解説します。

契約書の存在証明ができない

電子署名は、契約書が作成された時点での内容の改ざん防止や、署名者が正当な当事者であることを証明しますが、その契約書がいつ存在していたかを証明することはできません。つまり、契約書が何年何月何日に確かに存在していたという「存在証明」が欠けてしまうのです。

この問題は、特に法的な証拠として契約書を使用する際に重要となります。契約の効力が特定の日時に遡って必要になる場合、電子署名のみではその存在時点を証明できず、法的な問題が生じる可能性があります。たとえば、契約書が後から作成された、または内容が後から変更されたと主張されるリスクがあるため、信頼性に欠ける結果となる可能性があります。

長期保存における改ざんリスク

もう一つのリスクは、契約書を長期間保存する場合における改ざんリスクです。電子署名が付与された時点では改ざんされていないことを証明できますが、長期保存中に契約書が改ざんされたかどうかを後から確認することが難しい場合があります。特に、保存期間が何年にも及ぶ場合はそのリスクが増加します。

電子署名だけでは、その後の改ざんが行われていないことを確実に証明できないため、契約書の信頼性を長期にわたって維持するためには、より強い証明手段が必要です。このような状況では、電子署名と共にタイムスタンプを使用することで、文書の存在証明と長期的な非改ざん証明を確立することが可能になります。

電子契約におけるタイムスタンプの重要性やメリット

電子契約では電子署名とタイムスタンプの両方が用いられますが、中には電子署名だけで十分ではないかと思われる方もいるかもしれません。しかし、電子署名とタイムスタンプは両方あることが重要です。次に、タイムスタンプの重要性をご説明いたします。

付与時点の書類の存在を証明できる

電子署名が証明するのはあくまでその電子契約書が「本人による署名であること」と、その署名が成された時点では「改ざんされていないこと」の大きく2点です。これにタイムスタンプが加わることにより、タイムスタンプが「付与された時点で、確かにその内容で書類が存在していたこと」を証明できるようになります。

付与時点の書類の非改ざん性を証明できる

同様に、タイムスタンプがあれば、そのタイムスタンプが「付与された時点において」改ざんされていないことが証明できるようになります。逆にいうとタイムスタンプがなければ、電子契約がいつ時点で有効であったのかを証明できないのです。

まとめると、電子署名には電子契約書の「本人性」、「非改ざん性」を証明する役割があり、タイムスタンプにはそれが「いつ時点で」確かに存在していたかを証明する役割があります。電子署名とタイムスタンプの技術の掛け合わせによって、電子契約の「完全性」が確保できます。これが電子署名とタイムスタンプの役割の違いです。

電子帳簿保存法への対応

また、国税関係書類等を電子データとして保存するための要件を取り決めた電子帳簿保存法への対応の観点からも、タイムスタンプは重要です。電子帳簿保存法は2022年1月に改正され要件緩和が進み、訂正・削除履歴の残るクラウドサービスを活用する場合であれば、タイムスタンプの付与は不要になりました。しかしそうでない場合は2ヶ月以内にタイムスタンプを付与する必要があります。

(表3)スキャナ保存制度の要件緩和

|

改正後の要件 |

| タイムスタンプ |

・付与までの期間は最長約2ヶ月以内に統一(電子取引も同様)

・訂正・削除履歴の残るクラウドに最長約2ヶ月以内に格納する場合は不要 |

| 領収書への自署 |

廃止 |

| 紙の原本とスキャナーの同一性チェック |

不要 |

参考:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0022001-105.pdf

業務効率の向上とコスト削減

タイムスタンプを活用することで、契約書の処理や管理がデジタル化され、業務全体の効率が向上します。従来、紙の契約書では書類の印刷や郵送の手間がかかり、時間とコストがかかっていましたが、電子契約とタイムスタンプを組み合わせることで、これらの負担を軽減することができます。タイムスタンプにより契約書の信頼性が強化され、監査対応やトラブル発生時の証明もスムーズに行えるため、結果として業務のスピードアップとコスト削減につながります。企業全体でのペーパーレス化が進み、紙やインクが不要となり、また省スペース化にもつながるため、デジタル化のメリットがさらに高まります。

電子署名・タイムスタンプを活用した電子契約の仕組み

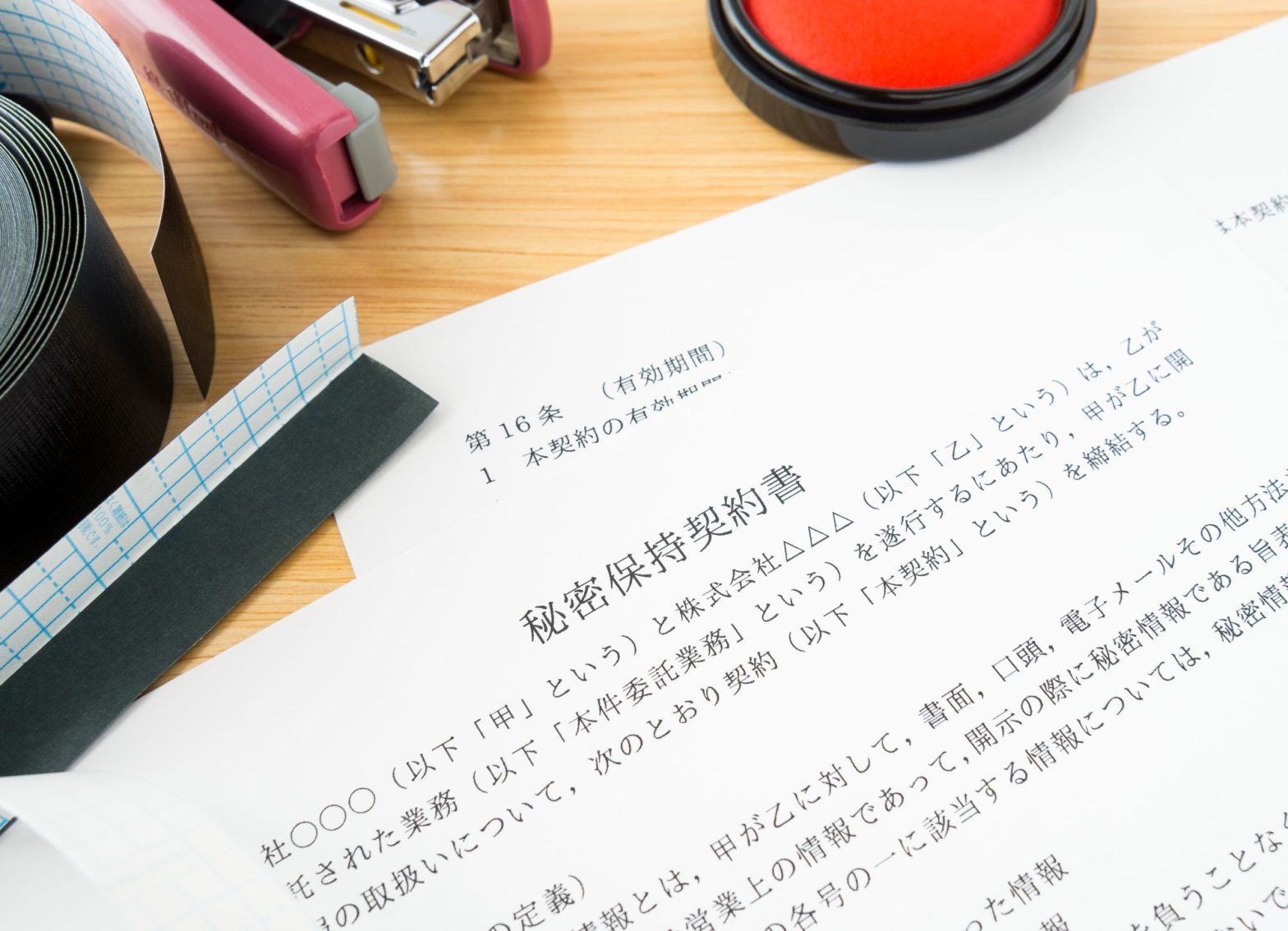

紙で契約書を扱う場合には、契約主体者同士が契約を取りまとめ、製本し、押印や署名を行い、印紙を貼って保存することで、法的効力のある契約書として成立をさせていました。これは契約の内容が両者合意の元に成立しており、改ざんされていないことが重要でした。

電子契約においても同じような考え方で、その電子契約書が確実に両者の合意の元に成立し、改ざんされていないことを証明する必要があります。この「本人性」「非改ざん性」を証明する仕組みが電子署名です。

第三者機関が発行する電子証明書

前述の通り、電子署名には電子証明書と呼ばれる本人確認データが、第三者機関である認証局により発行され、付与されています。これは紙の契約書でいえば、印鑑証明書に該当する役割を持ちます。つまり電子契約書を作成した人が、確かに本人であり(=「本人性」)、文書の内容も改ざんされていないこと(=「非改ざん性」)を証明します。

公開鍵暗号方式による安全性の担保

電子証明書は、公開鍵暗号方式という仕組みで、安全性を担保しています。公開鍵暗号方式では、誰もが簡単に作成できる「公開鍵」と、1つしかない「秘密鍵」を使って内容を暗号化したり、復号したりします。公開鍵と秘密鍵はペアになっており、ペア同士でなければ復号できません。

公開鍵暗号方式を用いて電子証明書を発行する流れは一般的に次の通りです。

(表2)電子証明書発行の流れ

電子契約書の送信者

1. 公開鍵と秘密鍵のペアを生成・電子証明書の発行

2. 公開鍵を受信者に渡す

3. ハッシュ値を生成し、自分の署名を秘密鍵で暗号化する

4. 電子証明書を用いて電子署名をする

5. 電子署名付きの暗号化した電子契約書を受信者へ送付する

電子契約書の受信者

1. 送信者の公開鍵を使って復号する

2. ハッシュ値を生成して電子契約書を照合

3. 送信者の署名が表示される |

▼電子契約サービスのシステムの概要、メリット・デメリットについて詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

電子契約サービスとは?システムの概要、メリット・デメリット、注意すべき法律について解説

近年ではペーパーレス化が進み、電子契約サービスを取り入れる企業が増えています。そこで本記事では、電子契約システムの詳しい解説に加え、電子契約の導入にあたり注意すべき法律をご説明します。

▼電子契約の効力や関連する法律について詳しく知りたい方はこちら

記事を読む

記事を読む

電子契約に効力はある?関連する法律やワークフローの変化についても解説

リモートワークやDX推進の影響から、電子契約を導入する企業が増えてきました。しかし「導入を検討しているが、電子ファイルの契約書にはどれくらいの効力があるのだろうか?」と疑問を感じている人もいるでしょう。本記事では電子契約の効力について、関連する法律の紹介も含めて解説いたします。

電子契約の導入方法

電子署名やタイムスタンプを付与できる電子決裁・電子契約サービスを活用すれば、業務効率を大きく改善させることができます。最後に、電子契約を会社に導入する方法をご説明いたします。

1. 契約書の管理体制やワークフローを可視化する

まずは、社内の帳簿書類や契約書の管理体制やワークフローを可視化しましょう。誰がどの時点でどのような対応をしており、どこに手間と時間がかかっているのか、ワークフローの推進においてネックになっている部分がどこかを明確にします。そうすることで、電子契約導入後の効果が分かりやすくなり、承認者・申請者が予めはっきりしていれば要件定義もスムーズに実施できます。

2. 要件定義をする

次に、業務要件及びシステム要件定義を行います。電子決裁・電子契約サービスには様々な種類があるので、自社に合ったサービスを選択するよう、コストや導入のしやすさ、操作性も加味します。1で可視化したワークフローを極力変更せずに導入できる簡単なサービスが良いでしょう。

3. 電子契約サービスを導入する

そして、クラウド型の電子契約サービスを導入します。電子帳簿保存法への対応も欠かせないため、JIIMA認証を取得したサービスの利用をおすすめします。JIIMA認証とは、市販のサービスが電子帳簿保存法の要件を満たしているかをチェックし、法的要件を満たしていると判断し認定するものです。

クラウド型のサービスであれば、基本的にはインターネット環境とメールアドレスがあれば利用することができるため、導入は比較的容易です。自社に本当に合うツールかどうか、お試し利用できると安心できます。

参考:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/11.htm

▼電子契約の導入方法とは?手順や選定ポイントなどを分かりやすく解説

記事を読む

記事を読む

電子契約システムの導入方法とは?手順や選定ポイントなどを分かりやすく解説

本記事では、電子契約システムの導入方法や手順、選定ポイントを分かりやすくご説明いたします。在宅勤務の拡大により、対面で行う必要のない「電子契約」に注目が集まっています。電子契約には、紙書類の使用削減や、契約締結のスピードアップなど、多くのメリットがあります。

電子契約サービス選定のポイント

電子契約サービスを選定する際には、いくつかの重要なポイントを押さえておくことが重要です。ここでは、電子契約サービスを導入する際に特に気にするべきポイントについて解説します。

電子署名の種類

電子契約において、法的効力を持つためには「本人性の確認」と「改ざん防止」が重要な要素となります。これを実現するための電子署名には、主に2つの方式があります。それが「当事者型」と「立会人型」です。それぞれの方式には特徴やメリットがあり、利用する場面に応じて適切な方式を選択することが必要です。

当事者型

当事者型の電子署名は、契約の当事者同士が直接電子署名を行う方式です。各当事者が電子証明書を使って自らの署名を行い、それにより契約書の本人性が保証されます。署名の際には、認証局が発行した電子証明書が使用され、署名者が確かに契約書の内容を確認し、自ら署名したことを証明します。

この方式の最大の特徴は、署名後の文書に改ざんが加えられた場合、その痕跡が残るため、非改ざん性が担保される点です。当事者型は、信頼関係がすでに確立されている企業内や、既存の取引先との間での契約に適しており、契約の締結プロセスがシンプルであるため迅速に運用できるという利点があります。企業内の承認プロセスや、社内の書類の取り扱いにも多く利用されています。

立会人型

立会人型の電子署名は、契約当事者ではなく第三者である認証機関が契約の署名過程に立ち会い、その正当性を確認した上で電子署名を行う方式です。この立会人型では、認証機関が署名の過程全体を監視し、契約書が適切に作成され、改ざんされていないことを保証します。立会人が契約書の内容や署名の正当性を証明することで、契約書自体の法的な信頼性がさらに高くなります。

この方式は、信頼関係が構築されていない取引先や、国際取引など法的証拠力が強く求められる状況での契約締結に適しています。特に、契約に関するトラブルが発生した場合でも、立会人による確認が行われていることで、契約の正当性を強く主張できるため、法的なリスクが大きく軽減できます。

当事者型と立会人型の使い分け

一般的に、企業内や信頼関係のある取引先との契約には当事者型が適しており、コストも比較的低く抑えられます。一方で、信頼性をより強固にしたい場合や、外部の第三者による証明が必要な場合には立会人型が適しています。契約の内容や取引先との関係性に応じて、これらの方式を使い分けることが重要です。

操作性とユーザビリティ

電子契約サービスを導入する際、実際に利用する従業員が日常的に使いやすいかどうかも非常に重要です。直感的な操作ができるユーザーフレンドリーなインターフェース、複雑な操作が不要なサービスが望ましいです。特に、契約書の作成や管理、署名手続きなどがスムーズに行えるか、利用者の負担が少ないかどうかを確認しましょう。ユーザビリティが高いと、導入後の業務効率も向上し、教育コストやサポートへの依存度も低くなります。

サービスのターゲット

電子契約サービスには、ターゲットとする企業規模によって異なる機能や価格帯があります。大企業向けのサービスは、多機能かつ複雑な要件に対応するための高度なカスタマイズ機能が豊富である一方で、中小企業や個人事業主向けのサービスは、導入のしやすさやコストパフォーマンスが重視されることが多いです。自社の規模やビジネスモデルに適したサービスを選定することが重要です。

セキュリティ

電子契約サービスを選定する際には、セキュリティ対策が適切に施されているかを必ず確認しましょう。契約書には機密情報が含まれることが多いため、データの暗号化やアクセス制限などのセキュリティ機能が備わっているかを確認しましょう。さらに、二段階認証やシングルサインオン(SSO)などの高度なセキュリティ機能があるか、またサービス提供者が外部のセキュリティ認証を取得しているかも、信頼性を判断するための重要なポイントです。

サポート

導入後のトラブルや疑問に迅速に対応できるサポート体制も、電子契約サービスを選定する際に注目すべき点です。サポートの対応スピードや質、対応時間(24時間対応か、土日対応かなど)を確認し、自社の業務に支障が出ないようなサポートが提供されているかを確認しましょう。特に、初めて電子契約を導入する場合、導入時のサポートやトレーニングが手厚いかどうかも重要です。

電子署名・タイムスタンプにも対応!Shachihata Cloudのご利用を

シヤチハタの提供する電子決裁・電子契約サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は電子署名・タイムスタンプにも対応したサービスとなっています。JIIMA認証も取得しており、電子帳簿保存法を深く把握していなくても、法令に準拠して税務処理業務を行うことができておすすめです。

Shacihata Cloudの製品コンセプトは「BPS(ビジネスプロセスそのまんま)」。社内で取り扱っている書類のワークフローを変えることなく、そのまま電子化へと移行させられます。リモートワークで利用したいビジネスツールNo.1*にも選ばれました。無料トライアルも実施していますので、この機会にぜひご利用ください。

電子契約サービスならShacihata Cloud

*アンケート提供元:ゼネラルリサーチ(電子印鑑サービス10社を対象にしたサイト比較イメージ調査期間2021年3月2日〜3日

対象: 20代〜50代の全国の男女ビジネスパーソン1,014名)

導入のメリットやお役立ち情報をまとめてお届け!

電子決裁もグループウェアもオフィスツールをまるごと集約できるShachihata Cloudの機能や実用方法をご紹介します。

Shachihata Cloud 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス

電子契約サービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel