この記事でわかること

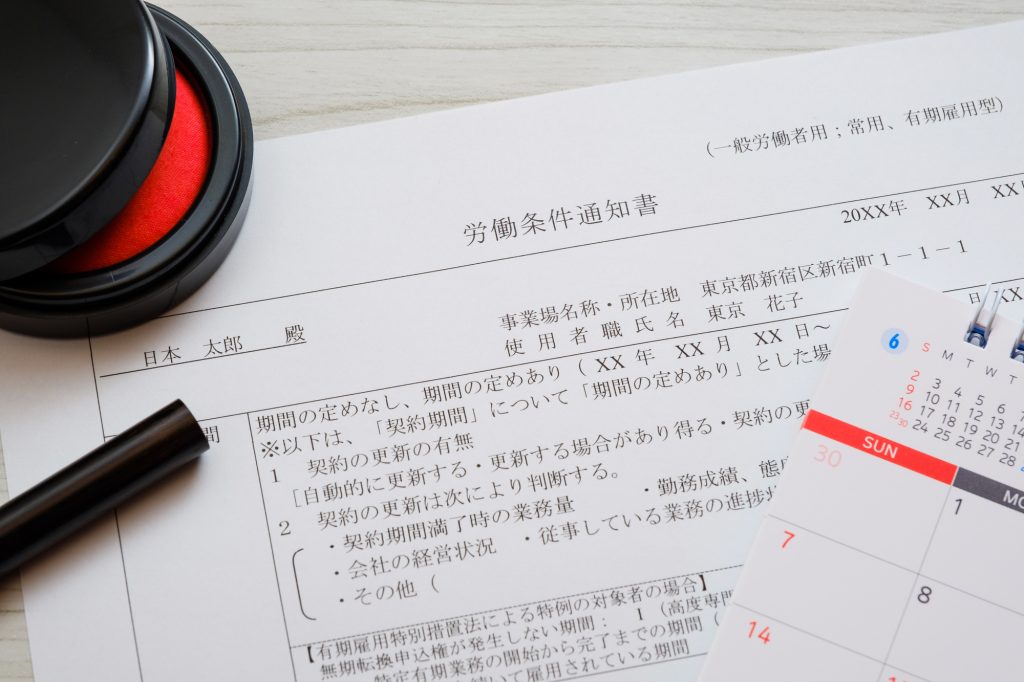

雇用契約書はこれまで紙での取り交わしが基本でしたが、近年の法改正により、電子化も可能になりました。人材採用のスピードや契約業務の効率化を重視する企業にとって、雇用契約書の電子化は大きなメリットがあります。一方で、電子帳簿保存法への対応や従業員への説明など、注意点も存在します。本記事では、雇用契約書を電子化する方法とあわせて、労働条件通知書との違いや、導入時のポイント、メリット・デメリットをわかりやすく解説します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

はじめに、雇用契約書とはどのような役割を持つ書類なのか、労働条件通知書との違いと併せてご説明いたします。

「雇用契約書」とは、民法623条に基づき、雇用主(会社)と労働者(働く人)との間に締結された労働契約の内容・条件を明文化し、双方合意したことを証明する契約書を指します。具体的には給与や就業場所、就業時間、業務内容、退職などといった労働条件が記載されており、雇用主・労働者の双方が合意することにより成立します。

雇用契約に限らず、契約は口頭でも成立しますが、できる限り書面化することが求められます。雇用契約書は法律上の交付は義務付けられていませんが、入社後のトラブルを避けるためにも、一般的に雇用主・労働者の双方が契約書に押印(またはサイン)して証拠書類となります。

雇用契約書と似たような場面で用いられる人事関連書類に、「労働条件通知書」があります。こちらは雇用主(会社)から労働者(働く人)に対して、どのような条件で働くかを明文化した書類を指します。労働基準法第15条に基づいて交付が義務付けられており、通知をしないと罰則の対象となります。明示すべき項目も、契約期間や就業場所、業務内容など複数の項目が定められています。

労働条件通知書はこれまで紙の書面で交付すると決められていましたが、2019年4月より、メールなどでも交付可能となっています。

これまで雇用契約書は、書面での交付が原則とされていましたが、2023年4月の労働基準法施行規則の改正により、一定の条件を満たせば電子化が可能となりました。

具体的には、同法第22条第1項の「書面の交付」は「電子メールなどの方法による交付も可」とされ、労働者が希望し、かつ内容を出力して確認できる環境があれば、PDFなどの電子ファイルで雇用契約書を交わすことが認められるようになっています。この改正により、企業は業務の効率化や契約管理の負担軽減が期待できます。

これまで紙での取り扱いが主とされていた雇用契約書を電子化することにより、次のようなメリットが得られます。

人材の採用はスピード勝負。業界にもよりますが、日本は全体的に人手不足であり、紙書類を社内でのんびり回覧していては、その間に優秀な人材は他の企業に先に採用されてしまうリスクがあります。雇用契約書の電子化によって、人材の募集〜内定、承諾、雇用契約締結までスムーズにスピード感を持って進められます。入社希望者にとっても、採用されるか不安に思う期間を短くできるため、電子化によって雇用主となる企業・入社希望者双方にメリットがもたらされます。

人材の採用はスピード勝負。業界にもよりますが、日本は全体的に人手不足であり、紙書類を社内でのんびり回覧していては、その間に優秀な人材は他の企業に先に採用されてしまうリスクがあります。雇用契約書の電子化によって、人材の募集〜内定、承諾、雇用契約締結までスムーズにスピード感を持って進められます。入社希望者にとっても、採用されるか不安に思う期間を短くできるため、電子化によって雇用主となる企業・入社希望者双方にメリットがもたらされます。

また、雇用契約書の電子化によって、契約更新時においても業務効率が向上します。雇用形態によっては、契約更新を行う手続きが数か月おきに発生しますが、毎回紙に印刷して確認し、押印していては手間と時間がかかります。電子化されれば、すべての工程をオンラインで完結でき効率的です。

電子化によって手続きが簡略化されれば、意図した書類を探す工数や管理にかかる業務も削減でき、ヒューマンエラーの防止にも繋がります。採用人数が多いほどその効果は高いでしょう。

さらに、雇用契約書や労働条件通知書を紙で取り扱う場合、紙の印刷やインク・用紙代がかかりますし、労働者に郵送すれば送料もかかります。作成後はファイリングしてキャビネットなどに保存しておく必要があるため、保存する場所代もかかってくることになります。

今挙げたようなコストも、書類を電子化すればかからなくなるため、コスト削減に繋がるメリットも大きいといえます。

人事業務などは、コロナ禍でも出社せざるを得ない押印業務が多く発生したと思いますが、雇用契約書をはじめとする人事関連書類も電子化へ移行させることで、リモートワークでも業務を推進できるようになります。リモートワークに対応した会社であれば、遠方にいても優秀な人材を採用する道も開けるため、良い人材が集まりやすくなる期待も持てます。

一方、雇用契約書の電子化にあたっては、デメリットや注意点もあります。

まず認識しておく必要があるのは、2022年1月に改正された電子帳簿保存法の要件です。電子帳簿保存法は元々、企業などにおける財務関連書類や契約書の電子化促進によって生産性を向上するために整備され、電子化を認める要件が定められた法律です。

雇用契約書のような契約書面を電子取引に移行するための要件としては、「真実性」と「見読性」が挙げられています。真実性とは、契約書が確かに当事者同士によって合意を得た内容から、変更が加えられていない証明があることです。また、見読性とは、内容がはっきりと読める状態で管理しておくことです。

1月の法改正によって、電子取引は紙に印刷した保存が原則認められなくなることが定められました。雇用契約書を電子化するのであれば、猶予期間とされている2024年までに条件を満たせるよう準備が必要です。

参考:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021012-095_03.pdf

▼電子契約における電子帳簿保存法の解釈について詳しく知りたい方はこちら

電子契約は印刷・保存が必要?電子帳簿保存法の解釈を交えて解説

契約書の電子化を検討するにあたり、「本当に印刷・保存は必要ないのだろうか」と不安になることはありませんか?電子契約の場合には、原則として紙への印刷・保存は必要ありません。2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法の解釈も交えながら、その根拠や注意点をご紹介いたします。

雇用契約書を電子化する場合、一般的には電子契約サービスを導入することになります。紙を取り扱うコストは削減できますが、電子契約サービスには利用料がかかります。クラウド型サービスであれば月額利用料だけで、大規模な開発をせずとも導入できるので、この方法が望ましいといえます。

雇用契約書を電子化する場合、導入前に従業員に説明して理解を得ることが大切です。どのような手続きを踏むことになるのか、従業員側で対応すべき内容などを伝える必要があります。今までのワークフローとやり方が変わると混乱を招くことがあるため、変更点を明確にするとともに、電子化によるメリットが大きいことを丁寧に説明しましょう。

雇用契約書や労働条件通知書の電子化は、どの範囲まで対応するかによってメリットや運用が変わります。自社の業務体制に応じて最適な方法を選びましょう。

まず、雇用契約書は従来通り紙で締結し、労働条件通知書だけを電子化する方法があります。この場合、労働基準法で定められた「労働条件の明示」は満たせるため、最低限の法対応が可能です。電子化する内容には、労働時間、賃金、勤務地などの基本情報が含まれます。

メリットは、比較的導入のハードルが低く、電子メールやクラウド上での配布により業務負担を軽減できる点です。一方、雇用契約書が紙で残るため、契約書管理が二重になり、運用面でやや煩雑になるデメリットがあります。また、電子通知書を保存する際は、改ざん防止の仕組みや出力可能な形式での提供が必要です。

この方法は、まず電子化に一歩踏み出したい企業に向いている対応といえます。

雇用契約書と労働条件通知書の両方を電子化する方法では、契約内容と労働条件を一元的に管理できます。電子契約システムを導入することで、署名や保存も電子的に完結し、業務の効率化やコスト削減につながります。

メリットは、紙の保管が不要となり、検索性の高い契約管理が実現できる点です。契約書に電子署名を付けることで、法的効力も担保されます。また、契約書と通知書の両方を一体化して送付・保存することで、社内の契約手続きも簡素化されます。

一方、導入時にはシステム選定や社内フローの見直しが必要であり、一定の初期コストと教育が発生します。とはいえ、全体を電子化することで契約業務全体がスムーズになり、長期的には大きな効果が期待できます。

「労働条件通知書兼雇用契約書」として1枚の文書にまとめて電子化する方法もあります。これは、労働基準法上の明示義務を満たしながら、雇用契約の締結も同時に行える実務的な手法です。

メリットは、2つの書類を1つに統合することで作成・確認・管理が一括化でき、業務負担を大きく削減できることです。電子署名機能を用いることで、法的な効力も担保されますし、クラウド上での一元管理にも対応しやすくなります。

デメリットとしては、内容が複合的になるため文面が長くなりがちで、作成ミスや確認漏れが起きやすい点が挙げられます。また、雇用形態ごとに文書を使い分ける必要がある企業では、管理が煩雑になる場合もあります。この方法は、できるだけ書類作成と管理を簡素化したい中小企業などに適しています。

最後に、雇用契約書を電子化する方法をご紹介いたします。

雇用契約書を電子化するのであれば、導入負荷が少ないクラウド型の電子契約サービスの利用がおすすめです。リモートワークにも対応した電子契約サービスがいくつか発売されているため、各社サービスの利用料と機能、利便性を比較し、自社に合ったサービスを選ぶと良いでしょう。

シヤチハタの開発した「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は、2022年2月に電子取引ソフトのJIIMA認証を取得しており、電子帳簿保存法に完全対応した電子契約・電子決裁サービスとなっています。タイムスタンプの自動更新など、文書の真正性を維持する機能もあり、セキュリティ面でも安心感のあるサービスです。

Shachihata Cloudは1ユーザー(印面利用者)あたり月額110円からご利用いただける、お手頃な価格帯に設定されています。オプション機能を付加すれば、セキュリティをさらに強化できるカスタマイズ性も持っています。管理画面はIT知識のない方でも、直感的に利用できるような設計となっており、導入後の従業員の負担が軽減されます。

▼電子契約でも使えるShachihata Cloudの機能や導入方法について詳しく知りたい方はこちら

電子契約でも使えるShachihata Cloudとは?便利機能や導入方法のご紹介

電子印鑑サービス「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は、電子契約にも対応しています。外出中や在宅勤務中でも、契約書や稟議書などの書類に簡単に捺印し、取引先に送信することができます。本記事ではShachihata Cloudの便利機能や導入方法をご紹介いたします。

Shachihata Cloudはリモートワークで利用したいビジネスツールNo.1*にも選ばれました。リモートワーク対応への一環として、雇用契約書や労働条件通知書など、人事関連の書類の電子化をお考えの方は、ぜひShachihata Cloudの導入をご検討ください。

▶人事関連書類・契約書の電子化ならShachihata Cloud

*アンケート提供元:ゼネラルリサーチ(電子印鑑サービス10社を対象にしたサイト比較イメージ調査/期間2021年3月2日一〜3日/対象:20代〜50代の全国の男女ビジネスパーソン1,014名)