労働条件通知書は、雇用契約を結ぶ際に企業が従業員へ労働条件を明示するための重要な書類です。2024年4月の法改正により、労働条件の明示義務が強化され、企業は適切な対応が求められています。本記事では、労働条件通知書の基本的な役割や、雇用契約書との違い、記載すべき事項、作成例などを詳しく解説します。

労働条件通知書とは、企業が従業員を雇用する際に、労働条件を明示するために法的に定められた書類です。労働基準法第15条に基づき、雇用契約を締結する際に使用者が労働者に対して交付しなければなりません。賃金や労働時間、休暇などの重要な条件を明確にすることで、労使間のトラブルを防ぎ、適切な労働環境の確保が可能となります。

労働条件明示義務とは、企業が労働者を雇用する際に、その労働条件を明確に伝える義務のことです。労働基準法第15条により、使用者は労働契約を締結する際、賃金や労働時間、休暇、契約期間などの重要な労働条件を労働者に書面または電子データで通知する必要があります。

特に、後述するように、2024年4月の法改正により、労働条件の明示義務が拡大されました。これにより、有期雇用労働者に対する契約更新の上限や無期転換後の労働条件の説明義務が強化されました。また、求職者への労働条件明示に関する新たな要件も追加されています。

労働条件の明示は、口頭のみではなく書面または電子データでの通知が必須です。電子的な通知を行う場合、労働者が内容を確認し、保存できる状態であることが求められます。明示義務を怠ると、労働基準監督署からの指導や罰則の対象となる可能性があるため、企業は適切な手続きを行う必要があります。

参考:e-Gov 法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)

労働条件通知書と雇用契約書は、どちらも労働契約に関する書類ですが、目的や法的な性質が異なります。

労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、企業が労働者に対して労働条件を明示するための書類です。これは、労働契約の内容を明確にし、トラブルを防ぐために交付されるもので、一方的に企業から労働者へ通知する形となります。

一方、雇用契約書は、労使双方が合意した労働条件を確認し、契約の証拠とするための書類です。契約書であるため、労働者と企業の双方が署名または押印し、合意の上で締結されます。

つまり、労働条件通知書は企業側の義務として交付されるのに対し、雇用契約書は労働者と企業の契約合意を示す文書として機能します。

労働条件通知書は、企業が従業員を雇用する際や、労働条件に変更が生じた際に発行する必要があります。特に新規雇用時には、雇用契約を締結する前または同時に交付しなければなりません。さらに、労働条件の変更があった場合も、その都度速やかに通知する義務があります。

労働条件通知書を発行するタイミングの中で、最も基本となるのが新規雇用の際です。労働基準法では「労働契約の締結に際し」交付することが義務付けられています。具体的に「内定後〇日以内」といった明確な規定はありませんが、採用が決まった時点で早めに通知するのが望ましいとされています。

労働条件通知書は、雇用主が労働者に対し、労働条件を明確に伝えるための重要な書類です。入社手続きが完了した後に交付してしまうと、内容に不満があった場合でも、すでに就業を開始しているため、退職の判断が難しくなる可能性があります。したがって、契約締結前または同時に交付することが適切な対応と言えるでしょう。

■労働条件通知書の適切な発行タイミング

■求人募集との関係

労働条件通知書は、正式な採用決定後に発行されるものですが、求人募集の段階でも労働条件を明示する義務があります。求職者は求人票の内容をもとに応募を検討するため、求人票や募集要項にも労働条件を記載しなければなりません。ただし、これらは一般的な条件を示すものであり、個別の労働条件とは異なります。そのため、雇用する際には、求人票とは別に、個別の労働条件通知書を必ず発行する必要があります。

■就業規則との関係

企業の就業規則に、労働条件の詳細(給与や勤務時間、休日など)が記載されている場合でも、それだけでは労働条件通知の義務を果たしたことにはなりません。労働条件通知書には、労働者個々の契約条件を明記する必要があります。ただし、「就業規則第〇条による」といった形で、就業規則の該当条文を引用することは可能です。

労働条件通知書の発行は、新規雇用時だけでなく、労働条件が変更される場合にも必要になります。例えば、契約更新時の条件変更、定年後の再雇用、派遣社員の直接雇用、アルバイトから正社員への登用などが該当します。

特に、雇用形態が変わる際には、給与体系や勤務時間、福利厚生などが大きく変わるため、新たな雇用契約を締結し、労働条件通知書を発行することが推奨されます。これにより、変更内容を明確にし、後のトラブルを未然に防ぐことができます。

ただし、単なる昇給や手当の支給などは、労働契約の本質的な変更とはみなされないため、新たな労働条件通知書の発行義務はありません。ただし、辞令などの書類で労働者に通知するのが一般的です。

労働条件通知書を適切に発行することには、企業・労働者双方にとってさまざまなメリットがあります。具体的には、労働条件の明確化によるトラブル防止や、企業の信頼性向上などが挙げられます。ここでは、労働条件通知書を発行する主なメリットについて解説します。

労働条件通知書を発行することで、労働条件を明確にし、労使間のトラブルを未然に防ぐことができます。雇用契約において、給与、労働時間、休日などの条件が曖昧なままだと、後に認識のズレが生じ、労働者との紛争につながる可能性があります。

特に、口頭での説明のみでは、言った・言わないの問題が発生することが多いため、書面で明確に記載することが重要です。また、労働条件通知書には企業が遵守すべき内容も記載されるため、法令違反を防ぐ役割も果たします。

さらに、契約更新時においても、変更点を明示することで、誤解を防ぎ、スムーズな契約更新を可能にするため、企業にとってもメリットが大きいと言えます。

適切な労働条件通知書の発行は、企業の信頼性向上にもつながります。労働者は、雇用契約を結ぶ際に、自身の労働条件をしっかり理解した上で働くことができるため、安心感を持つことができます。

また、労働条件を明示することで、企業が法令を遵守していることを示し、コンプライアンス意識の高い企業としての評価を得ることができます。これは、優秀な人材の確保や、企業イメージの向上にも寄与します。

さらに、労働基準監督署の指導や監査が入った際にも、適切な労働条件通知書を発行していることで、問題のない企業であることを証明できます。結果として、行政指導のリスクを低減し、円滑な企業運営につなげることができます。

労働条件通知書には、必ず記載すべき「絶対的明示事項」が定められています。これらは、労働基準法施行規則第5条に基づき、労働者との契約を明確にするために不可欠な項目です。以下に、各項目について詳しく解説します。

参考:e-Gov 法令検索 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)

契約期間が定められている場合は、その開始日と終了日を明示し、更新の可否や条件も記載する必要があります。契約更新のルールが曖昧なままだと、労働者とのトラブルにつながる可能性があるため、更新の有無や基準を明確にしておくことが重要です。特に有期雇用契約の場合、通算5年を超えた際の無期転換ルールにも注意が必要です。

就業場所とは、労働者が実際に業務を行う場所を指します。企業の本社や支社、工場など、具体的な勤務地を明記する必要があります。また、将来的に異動や転勤の可能性がある場合は、その旨も記載しておくことで、勤務地変更に関する認識のズレを防ぐことができます。

労働者が担当する業務内容を具体的に記載する必要があります。職種や担当業務を明確にし、業務変更の可能性がある場合は、その範囲や条件も明示することが望ましいです。業務内容が不明瞭だと、労働者が期待と異なる業務を任された際に不満を抱く原因になります。

始業と終業の時刻は、1日の勤務時間を明確に示す重要な要素です。また、休憩時間や時間外労働の有無についても記載しなければなりません。フレックスタイム制やシフト制を採用している場合は、コアタイムや勤務時間の組み合わせなど、適用ルールを明記することが求められます。

休日に関する規定も、労働条件通知書に記載する必要があります。例えば「毎週土曜日・日曜日を休日とする」など、具体的な曜日を明示するか、シフト制の場合は「月〇日以上の休日を付与」といった形で表記します。変形労働時間制を導入している場合は、年間休日の総数も記載するのが望ましいでしょう。

労働者に与えられる休暇についても明確にする必要があります。年次有給休暇の付与条件と日数に加え、育児休暇や介護休暇、特別休暇などがある場合は、その取得条件を記載します。有給休暇は、入社から6ヵ月後に10日以上付与されることが法律で定められています。

賃金の算定方法については、基本給、各種手当、歩合給の算定基準を明記する必要があります。特に時間外労働の割増賃金率は、法定基準(時間外25%以上、休日労働35%以上、深夜労働25%以上)を遵守する必要があります。賃金体系を明確に示すことで、労働者の不安を解消できます。

給与の支払日は「毎月25日払い」など、締め日と支払日を具体的に記載します。支払方法についても「銀行振込」や「現金払い」などを明示し、給与の受け取りに関する不明点がないようにすることが重要です。

労働条件通知書には、退職に関する事項を明記する必要があります。具体的には、自己都合退職の申し出期限(例:退職希望日の〇日前までに届出)、解雇の条件と手続きを記載します。また、定年制度の有無や年齢、継続雇用制度(再雇用・勤務延長)の適用条件についても明確にすることが求められます。

特に、2025年4月以降、継続雇用制度に関する経過措置が終了し、労使協定に基づく対象者の限定ができなくなります。これにより、希望する従業員すべてが継続雇用の対象となるため、制度の見直しが必要です。

昇給に関する事項として、昇給の有無を記載することが義務付けられています。昇給がある場合は、その基準や頻度(例:年1回の評価結果による)を明記するのが望ましいでしょう。昇給額の決定基準についても、業績評価や社内規定に基づく旨を明記することで、労働者の不安を軽減できます。なお、パートタイム・アルバイト従業員の場合、昇給の有無は書面で明示することが義務とされているため、特に注意が必要です。昇給制度がない場合は、「昇給なし」と記載することで、誤解を防ぐことができます。

相対的明示事項とは、企業が該当する制度を導入している場合に記載が求められる項目です。労働基準法施行規則第5条に基づき、これらの項目が適用される場合には労働条件通知書に明記する義務があるため、漏れなく記載することが重要です。

主な相対的明示事項は以下の通りです。

例えば、退職手当がある場合は、その支給条件や計算方法を明記し、制度がない場合は「退職手当なし」と記載する必要があります。また、賞与や一時金の支給条件、最低賃金額の設定、労働者の費用負担が発生する場合の詳細も明示が必要です。

さらに、労働環境の安全管理や健康診断の実施、職業訓練制度の有無、災害補償の内容、表彰・懲戒制度、休職制度の適用条件なども、企業ごとに異なるため、適用される場合は労働条件通知書に記載し、労働者が事前に認識できるようにすることが求められます。

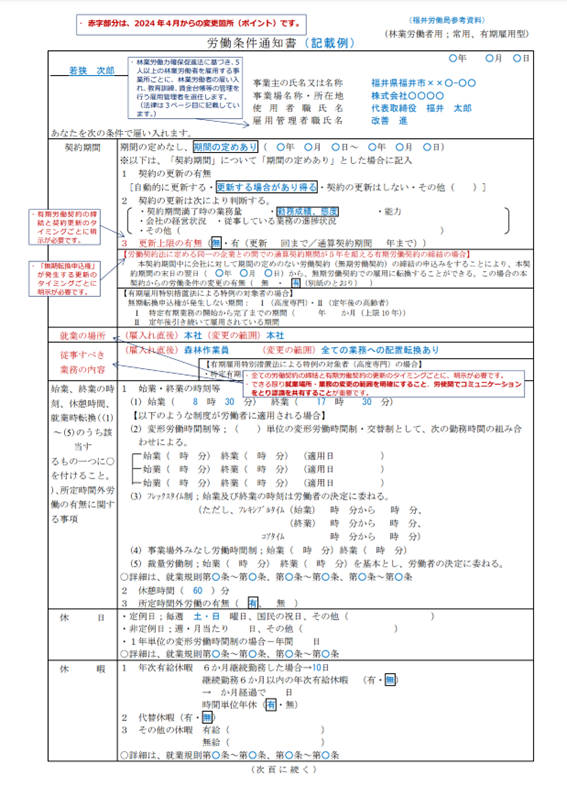

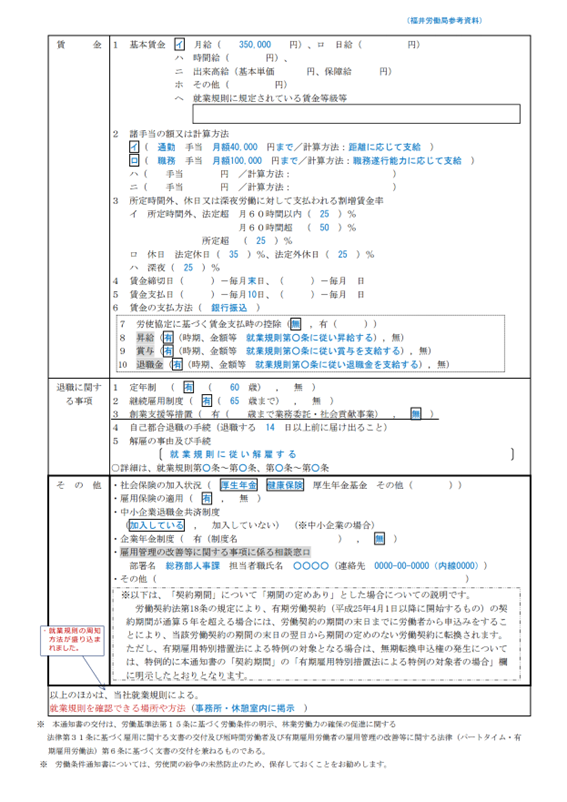

労働条件通知書は、労働者に対して労働条件を明示する重要な書類です。以下に、厚生労働省が提供する「労働条件通知書 参考 記入例」を基に、作成例を紹介します。

労働条件通知書の作成には、厚生労働省が提供する「一般労働者用モデル労働条件通知書(常用・有期雇用型)」や、インターネット上で配布されているテンプレートを活用すると便利です。ただし、企業ごとに異なる雇用条件に適合するよう、オリジナルの雛形を準備しておくことが望ましいでしょう。記載する項目ごとに、関連する就業規則の条項も確認しながら整備することが重要**です。あらかじめ基本のフォーマットを作成しておくことで、必要な場面で迅速に労働条件通知書を発行できます。

ただし、労働条件通知書は法的に重要な書類であるため、作成・交付の際のチェック体制も整えておく必要があります。テンプレートをそのまま利用するだけでは、企業の実態に合わなかったり、誤記が生じる可能性があります。そのため、作成時には複数名で内容を確認するフローを設けるなど、ヒューマンエラーを防ぐ仕組みが必要です。

また、近年では、労務管理システムを導入する企業も増えています。システムを活用すれば、労働者の雇用形態や条件に応じた労働条件通知書を自動作成できるため、担当者の負担を軽減しつつ、内容の統一性も保てます。手作業による作成ミスを防ぎ、効率的に労働条件を管理するためにも、こうしたツールの導入を検討するのも有効な手段です。

労働条件通知書を書面で発行する場合、企業は法令に基づいた適切な方法で交付しなければなりません。書面交付は最も一般的な方法ですが、記載ミスや手続きの不備がないよう注意が必要です。また、労働者が受領したことを確認するため、写しを保管することも推奨されます。さらに、労働条件が変更された場合には、速やかに新たな通知書を発行する義務があるため、最新の内容を正確に反映することが重要です。

労働条件通知書は、2019年4月以降、電子メールやクラウドシステムを利用して発行することが認められています。しかし、電子的な発行を行う場合は、以下の条件を満たす必要があります。

電子的に労働条件通知書を交付する場合、労働者本人がその方法を希望していることが前提となります。企業側が一方的に電子交付を決定することはできず、労働者ごとに意思を確認し、希望の有無を記録として残すことが必要です。例えば、労働契約締結時に電子交付の同意書を取得するなどの方法が考えられます。

電子的に発行する場合、労働者が通知書を受け取った後に印刷できる状態であることが必要です。例えば、PDF形式で送信することで、印刷しやすく、データの改ざんリスクも低減できます。一方、SNSや一部のメッセージアプリのように、受信後に一定期間で消えてしまう形式は避けるべきです。

また、企業側は、労働者が通知書を確実に受け取ったことを確認する仕組みを整えることも重要です。例えば、「通知を受け取ったことを返信するよう依頼する」「クラウド上でダウンロード履歴を管理する」などの対応が考えられます。

労働条件通知書は個人情報を含むため、本人以外が閲覧できる環境に公開することは認められていません。例えば、企業のウェブサイト上に一括掲載する、共用フォルダに保存するといった方法では、情報漏洩のリスクがあるため適切ではありません。

送信手段としては、FAX、メール、社内システム、クラウドストレージの個別リンクなどが適しています。ただし、SNSやメッセージアプリを利用する場合は注意が必要です。例えば、メッセージの編集や削除が可能なプラットフォームでは、誤送信や改ざんのリスクが高まるため、原則として避けたほうがよいでしょう。

2024年4月1日から、労働条件の明示義務に関する法改正が施行され、労働者に対する説明義務が強化されました。特に、有期雇用労働者の契約更新に関する説明義務の追加や、無期転換後の労働条件の明示に関する努力義務、求職者への労働条件の明示事項の追加などがポイントとなります。

有期雇用契約を締結する際、契約更新の上限についての説明義務が強化されました。使用者が契約の通算期間や更新回数に上限を設ける、または上限を引き下げる場合には、その理由を事前に労働者に説明する必要があります。これは、契約更新に関する透明性を高めるとともに、労働者のキャリア形成を支援する目的で導入されました。

無期転換ルールに基づき、有期契約から無期契約へ転換する場合、使用者は転換後の労働条件について労働者に説明するよう努めなければなりません(努力義務)。この際、労働契約法の趣旨を踏まえ、就業実態に応じて適切な均衡を考慮することが求められます。これにより、無期転換後の労働条件が労働者にとって不利にならないよう配慮が必要となります。

職業安定法に基づく労働条件の明示義務が強化され、求職者に対してより詳細な情報を提供することが義務化されました。具体的には、業務の変更範囲、就業場所の変更範囲、有期契約の更新上限が、新たに明示すべき項目として追加されました。これにより、求職者がより正確な情報をもとに就業を検討できる環境が整備されることが期待されます。

労働条件通知書は、労働基準法に基づき企業が従業員に労働条件を明示するために交付する重要な書類です。適切に発行・管理することで、労使間のトラブルを防ぎ、透明性のある雇用関係を構築できます。また、2024年4月の法改正により、労働条件の明示義務が強化され、有期雇用労働者の契約更新の説明義務や、無期転換後の労働条件の明示に関する努力義務などが追加されました。

「Shachihata Cloud」を活用すれば、労働条件通知書の作成・承認・管理をクラウド上で一元化でき、業務の効率化を図ることが可能です。テンプレート機能やワークフロー機能を活用すれば、手間を削減しながら正確な通知書を作成できます。無料トライアルも提供されているので、ぜひ導入を検討してみてください。