この記事でわかること

デジタル化が進むなか、契約書や重要な文書もオンラインでやり取りされることが増えています。その際に欠かせないのが「署名」の仕組みです。この記事では、デジタル署名とは何かをわかりやすく説明し、電子署名や電子サインとの違い、仕組みや種類について解説します。さらに、どのように法的効力が認められているのか、実際の活用シーンも紹介します。

なお、Shachihata Cloudでは、BtoB企業様向けに「電子契約導入のメリット」を提供しています。 無料でダウンロードできますので、ぜひ電子契約の導入にお役立てください。

インターネットでやり取りされる文書は、改ざんやなりすましのリスクがあります。デジタル署名は、暗号技術を使って「誰が作成した文書か」と「途中で改ざんされていないか」を確認できる仕組みです。電子契約やビジネスの信頼性を支える基盤として重要な役割を果たしています。

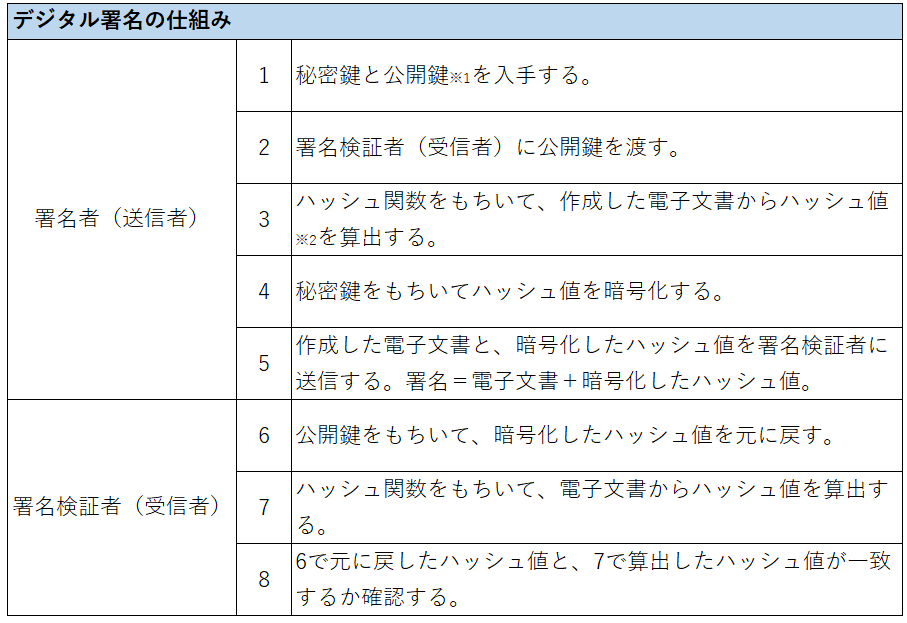

デシタル署名の仕組みについて、もう少し詳しくご説明します。デシタル署名は、署名者(送信者)と署名検証者(受信者)間において、以下の手順を踏むことによって、電子文書の本人と非改ざん性を証明します。

※1 秘密鍵と公開鍵とは

電子文書を暗号化したり元に戻したりするときに使う仕組みのこと。秘密鍵と公開鍵は対応しており、秘密鍵を使って暗号化したデータは、公開鍵を使って暗号を解くことができます。公開鍵を持っていない人には暗号が解けないため、2種類の鍵を発行することで機密性が確保できます。

※2 ハッシュ値とは

元になるデータからハッシュ関数を用いて算出された値のこと。電子文書を暗号化すると膨大な値になるため、ハッシュ値を暗号化するのが一般的です。

電子署名は、本人が意思を持って署名したことを示すための仕組みで、法律でもその効力が認められています。一方、デジタル署名はその電子署名を実現するために使われる技術です。つまり、電子署名は「概念」であり、デジタル署名はそれを支える「技術」といえます。両者を混同しないことで、契約や承認の場面で正しく選択できるようになります。

▼電子署名について詳しく知りたい方はこちらhttps://dstmp.shachihata.co.jp/column/02191008/

電子サインは、従来の署名や押印の代わりに電子的な方法でサインを付与する仕組みです。オンライン上で契約や書類の承認を行える点ではデジタル署名と共通していますが、技術的な裏付けやセキュリティは異なります。電子サインは簡単に利用できる反面、改ざん防止の機能が弱く、法的効力も限定的です。重要な契約にはデジタル署名を用い、電子サインは社内文書や簡易な承認手続きに活用するのが適切です。

▼電子サインについて詳しく知りたい方はこちら

https://dstmp.shachihata.co.jp/column/03220530/

ここからは、デジタル署名がどのように成り立っているのか、その基本的な仕組みと代表的な方式について紹介します。仕組みを理解することで、安全性の理由や利用シーンがよりイメージしやすくなるでしょう。

デジタル署名は「公開鍵暗号」と「ハッシュ値」という二つの技術を組み合わせて成り立っています。送信者が文書をハッシュ化し、秘密鍵で暗号化することで署名を生成します。受信者は公開鍵を使って署名を検証し、文書が改ざんされていないかを確認できます。

PKI(Public Key Infrastructure)とは、公開鍵暗号を安全に利用するための仕組みです。証明書を発行する認証局(CA)が存在し、その証明書によって公開鍵が正しい相手のものかを保証します。これにより、デジタル署名が信頼できるものとして利用できるようになります。

ハッシュ値とは、文書やデータから計算によって作られる固定長の数値です。元の文書が少しでも改ざんされると、まったく異なる値になります。そのため、文書の真正性を確認する手段として重要な役割を果たしています。デジタル署名では、このハッシュ値を利用して文書が改ざんされていないかを検証します。

デシタル署名は公開鍵暗号方式とハッシュ関数を用いますが、その組み合わせによりいくつかの種類に分かれています。日本では高いセキュリティ性を維持できる「Sha-256WithRSAEncryption」というアルゴリズムがよく採用されていますが、この他にも「Sha-1WithRSAEncryption」、「id-dsa-with-sha1」といったアルゴリズムもあります。

デジタル署名は、単なる技術的な仕組みではなく、法律によって効力が認められた手段です。電子署名法により、一定の要件を満たした署名は本人が行ったものと推定され、契約や取引において法的な裏付けが与えられています。本章では、その法的有効性の根拠や有効期限について整理し、実務で安心して活用できる理由を解説します。

日本では「電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)」により、要件を満たす電子署名は法的に有効とされています。これにより、紙の契約書と同様に、デジタル署名を付与した文書も契約や取引で効力を持つことが認められています。

デジタル署名の効力は、署名に用いる電子証明書の有効期限に依存しており、通常は最大5年間です。ただし、タイムスタンプを付与する「長期署名」の仕組みを使うことで、有効期限を延長し、長期間にわたり証明力を維持することが可能です。

デジタル署名は契約や取引を安全に行うための手段として広がっています。その利点はセキュリティ面だけでなく、ペーパーレス化や業務効率化にも直結します。ここでは、デジタル署名を導入することで得られる主な3つのメリットを紹介します。

デジタル署名は、秘密鍵を持つ本人しか署名できない仕組みです。そのため、第三者によるなりすましや文書の改ざんを防ぐことが可能です。安全性を確保するために、信頼性の高い技術基盤に支えられています。

契約を電子化できるため、従来必要だった紙の印刷や郵送作業が不要になります。コスト削減や環境負荷の軽減にもつながり、企業全体の業務効率化や持続可能な取り組みに寄与します。

デジタル署名を利用すれば、インターネット環境さえあれば場所を選ばず署名や契約が可能です。出張中や在宅勤務でも手続きを進められるため、業務スピードが向上し、ビジネスの機会損失を防げます。

一方で、デジタル署名には注意すべき点もあります。導入や運用には特有の手間があり、相手側の環境や証明書の期限によって制約を受けることがあります。ここでは代表的な3つのデメリットを確認しておきましょう。

デジタル署名を利用するには、認証機関への登録や電子証明書の取得が必要です。導入初期には手間と時間がかかるため、事前準備や体制づくりが欠かせません。

署名の有効性を確認するには、署名する側と検証する側が同じ仕組みを利用している必要があります。相手側に十分なITリテラシーがない場合、対応を断られる可能性もある点に注意が必要です。

デジタル署名に利用する電子証明書には有効期限があります。期限が切れると署名が無効になるリスクがあるため、定期的な更新や長期署名の仕組みを導入することが重要です。

高度なセキュリティ技術が用いられているデジタル署名は信頼性が高いといえますが、すべての電子文書にデジタル署名を付与する必要はありません。一般的な電子署名とデジタル署名は、電子文書の機密性によって使い分けるとよいでしょう。

機密性の高くない文章であれば、電子文書に手書きの署名を挿入したり、電子印鑑を押印したりするだけでも、本人証明として十分です。認証局(CA)へ電子証明書を発行する手続きも省けます。

デジタル署名は、契約書など、なりすましや改ざんを防ぎたい重要な文章に導入するとよいでしょう。署名について法的な異議申し立てがあった場合、デジタル署名であれば、公開鍵暗号方式によりセキュリティが強化されていますので、電子文書の本人に加えて非改ざん性を証明できます。

デジタル署名は、契約や行政手続きから社内承認、さらにはソフトウェア配布まで幅広く利用されています。ここでは、実務で役立つ5つの代表的な活用例を紹介します。

デジタル署名を活用すれば、紙の印鑑を使わなくてもオンラインで契約を締結できます。書類を郵送したり直接押印したりする必要がなく、効率的に取引が進められます。さらに、法的効力も担保されるため、安心して利用できる点が大きな利点です。

デジタル署名は、申請や届出、税務申告といった行政手続きにも使われています。インターネットを通じて正当性を担保しながら手続きができるため、窓口に出向く必要がなく、手間や時間を大幅に削減できます。

社内の稟議や承認プロセスにデジタル署名を導入すると、スピーディーな意思決定が可能になります。紙の回覧や押印作業を省略でき、在宅勤務や出張先からでも承認できるため、業務全体の効率化につながります。

電子メールにデジタル署名を付与することで、送信者が正しい本人であることを証明できます。これにより、なりすましや内容の改ざんを防止でき、安全なコミュニケーションを実現します。特に重要情報のやり取りで効果的です。

デジタル署名は、ソフトウェアやアプリの配布時にも利用されます。開発者の身元を証明し、配布物が改ざんされていないことを保証する役割があります。これにより、利用者は安心してプログラムをインストールできるのです。

デジタル署名をはじめ、電子署名は紙文書に押印するよりも利便性が高く、かつセキュリティが強化されます。電子署名は無料で作成する方法があります。

Adobe Acrobatのオンラインサービスでは、Self-SignデジタルIDを作成し、電子署名をしたいPDFをAdobe Document Cloudと呼ばれる環境にアップロードすると、電子署名を記すことができます。

参考:https://www.adobe.com/jp/acrobat/online/sign-pdf.html

似た無料サービスでは「e-sign」も知られています。

ただし、無料で作成する電子署名は、セキュリティ機能が万全ではなく、信頼性に劣る可能性があります。たとえばe-signはタイムスタンプ機能を有していません。対外的な契約や機密情報のやり取りのように、重要な局面で使用するにはあまり適していないでしょう。

また、利用するツールによってはPDF形式のドキュメントにしか使用できないなど、対応可能なファイル形式に制限があります。対応可能なファイル形式に元のデータを変換するなどの手間が発生すると、かえって業務効率が落ちてしまう可能性があるため注意しましょう。

このように懸念事項を踏まえると、企業で利用するなら有料のデジタル署名サービスがおすすめです。有料サービスの中でも、無料で利用可能なお試し期間を設けているサービスもあります。無料版だと利用可能な機能に制限がある場合もありますが、導入後の利便性とコストを比較・検討するには適した手段です。参考までに、シヤチハタが提供する電子署名・電子印鑑サービス「Shachihata Cloud」では、無料トライアルを設けています。申し込みをしたその日から利用可能なため、活用してみるとよいでしょう。

ペーパーレス化を進めるうえで、デジタル署名は欠かせない存在です。契約や申請、社内承認といった業務を紙から電子へ移行することで、印刷・郵送コストを削減できるだけでなく、業務スピードやセキュリティも大幅に向上します。特にリモートワークやオンライン取引が一般化した現在、法的効力を備えたデジタル署名は信頼性のある取引を支える基盤です。効率化と安全性の両立を実現するために、積極的な導入が求められています。