企業間取引で電子契約を結ぶ際、事前承諾書が必要になるケースが増えています。電子署名が普及し、書面のやり取りが大幅に削減できる一方、契約内容を電子的に取り交わす際に相手方から明示的な同意を得る必要が生じることも。

そこで本記事では、どのような契約書が電子契約に対応できないのか、事前承諾書が必要な書類とは何か、さらに同意書・承諾書作成時の注意点などを紹介します。電子契約導入の準備を進める事業者にとって、必見の内容です。

電子契約が浸透しているとはいえ、中には法律や行政手続き上、電子化できない契約書が存在します。この章では、電子契約で締結できない書面の代表例と、その理由を簡単に確認します。

以下の表は、一般的に電子化が難しい契約書や電子契約に対応していないものの代表例です。行政上の制約や法的要件が関わっているため、事前に電子での締結を認めてもらえないケースが含まれます。

契約書の種類 | 理由 |

公正証書遺言 | 公証人が対面で確認しなければならないため |

戸籍関係の手続き書 | 現行法上、電子化が認められていない |

養育費・離婚協議書 | 行政機関や家庭裁判所の確認が必要なケースあり |

遺産分割協議書 | 切手貼付や押印など紙ベースでの保管義務が原則 |

定款の認証(紙で設立時) | 電子定款対応外の方式では紙が必須 |

こうした契約書は紙での押印や署名が必須と定められている場合が多く、電子的に作成しても法的効力が認められない可能性があります。

公正証書遺言や戸籍関連書類のように、法律で電子での締結が認められていない手続きは、強制的に紙ベースが要件となります。

また、国や自治体の制度で定められた手続きの場合も、郵送や窓口での確認が必要とされ、電子契約による手続きが整備されていないことがあります。さらに、契約内容が公共性や安全保障に絡む場合には、セキュリティや真偽確認のために紙の書面が強く求められる場合もあるため、事業者は注意が必要です。

一方で、以下に挙げる契約書は多くの企業が電子契約を行っている代表的な書面です。電子署名サービスを通じて取り交わすことで、業務効率化やコスト削減を期待できます。

上記の契約書は、紙での押印を行わなくても電子署名で合意が成立するため、原則として電子契約が可能です。ただし、契約当事者が電子に同意していること、システム上の改ざん防止策を講じていることが前提となります。

電子契約を導入する際、相手方の明示的な承諾(事前承諾書・同意書)が必要となる書類があります。以下の表では、電子契約を行う前に必ず同意・承諾を得るべき代表的なケースをまとめています。なお、ここで挙げるのはあくまで一例であり、業種や契約内容によって異なる場合があります。

書類名 | 電子契約の際に必要な事前承諾書の理由 | 承諾内容のポイント |

重要事項説明書 | 不動産の賃貸・売買などで、対面や書面での説明義務がある。電子化する場合は事前に相手の同意を得て電子の書面を交付してよいか確認が必要。 | ・紙ではなく電子で受け取ることへの理解 ・電子閲覧環境の整備と操作説明 |

継続的サービス契約書 | エステや英会話教室など、顧客の経済的負担が大きい継続的契約。契約時に対面が原則の場合もあり、電子契約を利用する際は「事業者」から説明を受け、事前に電子署名の可否を確認。 | ・定期的課金の同意 ・途中解約ポリシーの理解と電子書面の受領同意 |

保険契約関連書類 | 保険募集時の重要説明事項や契約情報を電子で交付する場合、消費者保護の観点から書面交付が省略できるかどうかを保険業法の要件に則って判断。 | ・保険料の支払方法・更新期間についての承諾 ・電子書面での告知や条件変更に対する理解 |

クーリングオフ適用契約書 | 訪問販売や電話勧誘販売など特定商取引で、クーリングオフが可能な場合、消費者に紙の契約書面を交付する義務がある場合がある。電子交付を行う際は事前承諾書が必要。 | ・クーリングオフ期間や方 法についての電子書面説明 ・期間内の解約申請フローの承諾 |

金融商品取引契約書 | 投資信託や証券取引の説明書・契約書を電子交付する場合は金融商品取引法に準拠した事前承諾が求められることが多い。 | ・各種リスクや損失補填条件の明示 ・電子閲覧方法・電子署名の可否についての認識 |

特定継続的役務提供契約書 | エステやパソコン教室、学習塾など特定商取引法に定める継続役務契約の場合、契約内容を電子的に交付する際に相手の承諾が必要。 | ・通学・受講形態、料金プランなどの電子交付同意 ・解約や休止時の電子対応フローへの合意 |

これらの書類は、法律や省令によって紙ベースでの説明・交付が義務付けられている場合があるため、電子で交付する際は事前承諾書が必要となります。

電子書面で進める場合は、あらかじめ相手方が電子閲覧に同意しているかどうか、不備なく確認しましょう。また、同意を得た後の電子契約をスムーズに行うためにも、必要な操作手順や閲覧環境について事前に説明しておくことが重要です。

電子契約を行う際の同意書・承諾書の作成では、誤解が生じないように、書面の内容や手続きをしっかり説明する必要があります。特に、消費者や取引先とのトラブルを防止するためにも、記載事項や電子署名の正当性を明確に示しましょう。

同意書・承諾書を作成するときは、まず電子契約の利用目的と範囲を明示することが大切です。つまり、「どの書類を電子契約で取り交わすのか」をはっきり記載し、相手が知らないうちに不利な条項を承諾してしまうような事態を避けるよう配慮する必要があります。

また、相手方が法的リスクやクーリングオフなどを正しく理解できるよう、事前に必要な説明を行いましょう。例えば、書面でしか有効にならない特約や、紙の契約書を省略してよいかどうかは、法律で定められた条件を満たしているか事前に確認しておくことも重要です。

次に、電子署名の有効性を確保するため、署名方法や署名者の認証方法をきちんと示します。例えば、電子署名を採用する場合、「どの認証局の証明書を利用するか」「どのように本人確認を行うか」などを了承してもらうことが必要となります。

また、電子契約の際に使うプラットフォームやシステムが信頼性を担保しているかどうかを事前に説明することで、相手方の不安を取り除き、スムーズに合意を得られます。さらに、万が一システム障害や改ざんリスクが発生したときの対応策についても、同意書に一部言及しておくと安心です。

最後に、取り交わした同意書・承諾書は適切に保管し、後で確認できる状態にしておくことが必要です。電子契約でのやり取りは便利な反面、メール受信ボックスだけで管理すると、データ紛失や改ざんが疑われるケースも考えられます。

安全性の高いクラウドストレージや文書管理システムを利用し、閲覧ログやアクセス権限を厳密に制限するのが望ましいでしょう。また、保管期間や監査対応の要否なども事前にチェックし、法令上の要件を満たすよう運用することが大切です。

官公庁でも、電子契約の推進に向けて電磁的書面交付の同意書や承諾書の雛形を公表しています。こうした資料を活用すると、法的要件や書面の体裁を簡単に把握でき、スムーズな電子契約の導入に役立ちます。

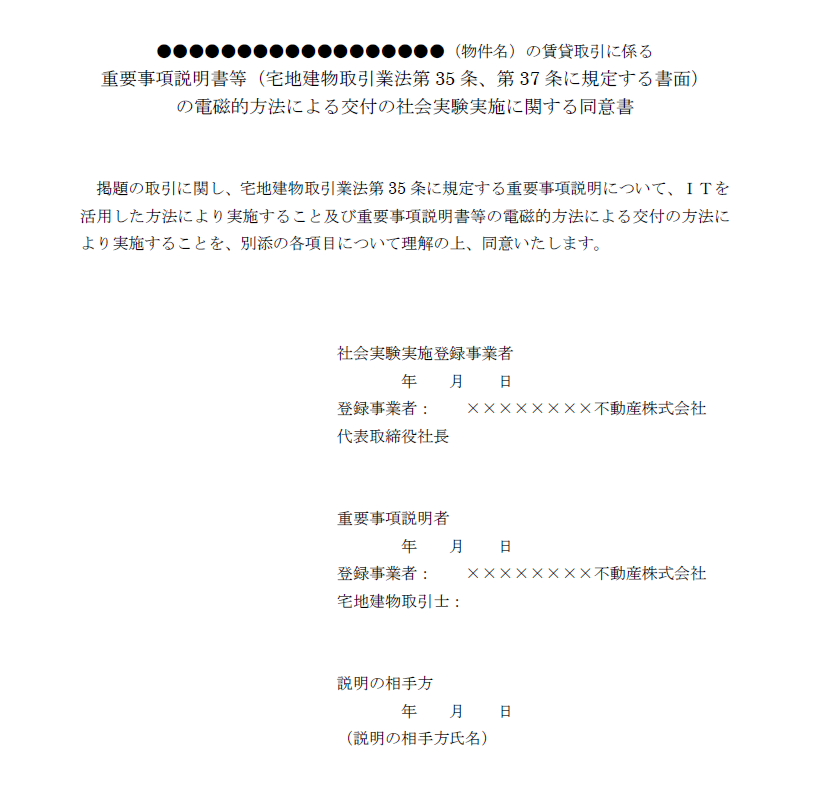

官公庁が作成した電磁的書面交付の同意書・承諾書の一例として、国土交通省が作成した賃貸契約の重要事項説明書の電子化に関わる社会実験のひな形があります。特徴として、電子署名を講じるアプリケーション名、閲覧用アプリケーション名等の記載があります。

こちらのひな形は、以下のURLからダウンロードできます。

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000160.html

契約の種類や業種に応じて、該当しない部分を削除・修正して利用すると便利です。

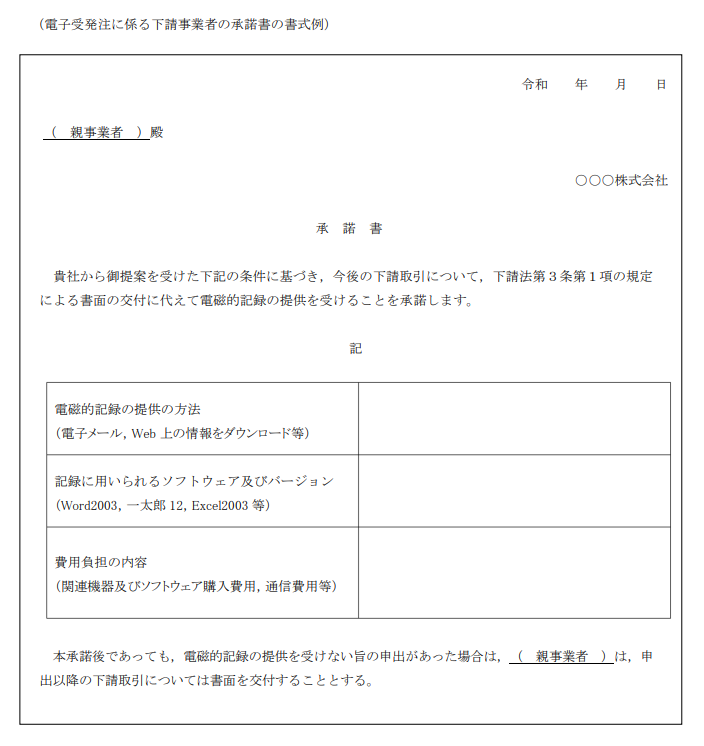

もう一つの官公庁発行のひな形は、下請事業者と電磁的方法で締結する場合の承諾書です。 こちらは公正取引委員会・中小企業庁が「下請取引適正化推進講習会テキスト」に例示されている承諾書です。

官公庁の公表するひな形以外にも、企業が独自に作成する同意書や承諾書があります。ここでは、民間企業が電子契約で取り交わしている同意書事例を2つ紹介し、その活用方法やメリットを解説します。

あるITサービス企業では、新規顧客との電子契約を行う際、専用の事前承諾書を用意しています。内容としては、利用規約やプライバシーポリシーのデジタル交付に関する同意、電子署名の採用方法、保守サポートの連絡手段などが細かく明記されています。これにより、紙ベースの書面を省略しながらも、契約のポイントを逃さないようにしています。

さらに、クラウド型契約サービスを活用して受け取った同意書を自動保管し、後日の監査やクレーム対応にも備えています。担当者がメールで同意を集める手間を大幅に軽減でき、顧客としてもオンラインで手続きが完結するため、導入時のハードルが下がり、契約成立率がアップしたという成果も出ています。

一方、製造業のBtoB取引を行う企業では、取引先との購入・納入契約を電子化する際に事前承諾書を取り交わしています。ここでは、契約プロセスをシンプルに保つため、承諾書には「電子でのやり取りを同意する」「納期や仕様の変更などはオンラインで通知を受領する」旨を中心に記載。詳細な契約条文は別途電子契約システム内で合意し、承諾書はその前段階としての意思確認書類という位置づけです。

納期トラブルやスペックの行き違いを防ぎやすくなり、製品のクオリティに関する意識を高める効果もあったと報告されています。また、以前は手書きで回覧していた書面が減り、社内担当者の対応スピードが改善したとのこと。こうした電子化の成功例は増えており、徐々に業界全体へと広がっています。

電子契約を本格的に導入したい場合は、Shachihata Cloudが選択肢としておすすめです。従来の印鑑文化を理解した上で、電子署名や文書管理をクラウド上で一元化できるのが大きなメリット。ビジネス文書の改ざん防止や署名者の証明、アクセス権限の管理などが充実しており、企業規模や業種を問わず活用できます。

特に事前承諾書や同意書を取り交わすフローも簡単に設定できるため、電子契約に不慣れな取引先や顧客ともスムーズに合意を形成しやすいでしょう。さらに、監査やコンプライアンス対応にも配慮された設計で、法令や業界ルールに沿った契約運用が可能。今後のデジタル化に向けて、紙書面から効率的に電子へ移行したい事業者にとって、強力なサポートツールとなります。

電子契約が拡大する中で、事前承諾書や同意書の必要性はますます高まっています。法律や行政手続き上、電子化が難しい契約書がある一方で、多くの契約は電子署名やオンライン上の同意で完結が可能です。

しかし、相手の同意を得ずに書面交付を省略するのはリスクが伴います。安全かつスピーディーに契約を進めるためには、事前承諾書をしっかり準備し、相手方が理解・同意できる環境を整えることが不可欠です。ぜひ本記事を参考に、電子契約への取り組みをスムーズに進めてみてください。