電子契約法は日常で盛んに利用されているインターネット上のショッピングにおいて、消費者の救済や企業と消費者のトラブルを防止するために定められた法律です。

本記事では、電子契約法とは何か、知っておくべきポイントなどを解説いたします。併せて企業が損害を被らないための対策も解説しています。

電子契約を活用することで紙書類の手続きを減らせて、在宅勤務の推奨や業務の効率化が期待できます。在宅勤務を推奨したいが、紙書類が減らせないから進まないといった企業の方はぜひ最後までご覧ください。

電子契約法とは

電子契約法とは日常で利用するインターネット上でのショッピングにおいて、消費者の操作ミスによる誤った申し込みの救済や契約を締結した時期の明確化に関して定めた法律です。

正式名称は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」といい、法律の目的は以下の通り明示されています。

消費者の操作ミスで誤発注した商品を返品したいといったトラブルに対応するため、2001年12月25日に施行されました。例えば、1個申し込むはずが誤入力で11個申し込んでしまったときや、操作ミスで誤って申し込みボタンを押してしまったときなどが考えられます。

施行後は、申込時に内容を確認できる画面や申し込みの意思表示を明らかに確認できる画面の設置が義務付けられました。また、施行前は申し込みの受理通知を発信したときに契約が成立していましたが、施行後は受理通知が申込者に到達したタイミングで契約が成立します。

【知っておきたい】電子契約に関わる法律6つ

ここ数年、電子契約に関わる法律が改正されており、電子契約法以外に電子契約に関する法律は以下の6つです。

- 民法

- 民事訴訟法

- 会社法

- 税法

- 電子署名法

- 電子帳簿保存法

各法律の中で、電子契約にかかわる部分を紹介いたします。

民法

民法は日常に密接にかかわる法律で、契約や売買、相続など幅広く一般的に適用されるルールを定めています。電子契約に関しては、以下の内容が記載されています。

1 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。

2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

引用:民法第522条 契約の成立と方式|e-gov |

民法では当事者間で契約の合意があれば、例外を除き契約書などの書面を交わす必要はありません。電子契約の電子署名や、紙書類の押印がなくても法的に効力があります。電子署名がないからといって契約の成立に問題はありません。

民事訴訟法

民事訴訟法は、個人間の法的な紛争など民事訴訟に関する法律を定めています。個人間のトラブルによる民事訴訟では、当事者の署名や押印のある文書が重要です。電子契約に関しては、以下の内容が記載されています。

民法では電子署名や押印は不要ですが、民事訴訟法では文書を証拠にするためには当事者の署名や押印が必要です。電子契約に関する電子文書も、通常の文書に準ずるものとして取り扱われます。

会社法

会社法は設立・経営・解散など会社運営にかかわる内容が定められた法律です。紙書類の電子文書化が一般的になったことから、会社法と電子契約は複数の業務で関連しています。会社法では、以下の条文が電子契約に関係しています。

1 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。

2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

引用:会社法第432条 会計帳簿の作成及び保存|e-gov |

電子契約にも関係する会計帳簿の保存期間は、10年と定められているところに注意しましょう。また、帳簿以外に取締役会議の議事録の電子化や電子署名も認められています。

税法

税法では所得税や法人税、相続税、消費税、国税など、税に関する内容が定められています。税法において、電子契約に関する条文はこちらです。

2 普通法人等は、前条第一項に規定する帳簿及び前項各号に掲げる書類を整理し、第五十九条第二項(帳簿書類の整理保存)に規定する起算日から七年間、これを納税地(前項第一号に掲げる書類にあつては、当該納税地又は同号の取引に係る国内の事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地)に保存しなければならない。

引用:法人税法施行規則第67条 会計帳簿の作成及び保存|e-gov |

請求書や領収書、注文書などの帳簿書類は7年間の保存が義務付けられています。なお、決算が赤字であれば、翌年度以降に赤字を繰り越せるため、領収書は10年保存しておきましょう。

電子署名法

電子署名法の正式名称を「電子署名及び認証業務に関する法律」といい、以下条文のとおり電子署名の要件や法的効力に関する内容が定められています。

1 この法律において「電子署名」とは、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。

一 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

二 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

引用:電子署名及び認証業務に関する法律第2条 定義|e-gov |

付与した電子署名が一定条件を満たしていれば、手書きの署名や押印された紙書類と同じ、真正に成立した文書として扱われます。

電子帳簿保存法

電子帳簿保存法の正式名称は、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」といいます。国税関係の帳簿や書類を、電子文書で保存することを認めている法律です。

1 保存義務者は、国税関係帳簿(財務省令で定めるものを除く。以下この項、次条第一項及び第三項並びに第八条第一項及び第四項において同じ。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。

3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合には、財務省令で定めるところにより、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えることができる。この場合において、当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存が当該財務省令で定めるところに従って行われていないとき(当該国税関係書類の保存が行われている場合を除く。)は、当該保存義務者は、当該電磁的記録を保存すべき期間その他の財務省令で定める要件を満たして当該電磁的記録を保存しなければならない。

引用:電子帳簿保存法第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等|e-gov |

2022年1月に改正された法律で、電子契約は電子帳簿保存法の電子取引に該当します。電子契約を新規で締結する場合には、真実性の要件と可視性の要件を満たさなければいけません。

電子契約法を理解する2つの重要なポイント

電子契約法を理解するためには、以下の2つのポイントが重要です。

- 操作ミスは契約の無効を主張できる

- 通知到達時点で契約が成立する

電子契約法の概要で解説していますが、さらに分かりやすく解説いたします。

操作ミスは契約の無効を主張できる

消費者の操作ミスにより、個数や商品を誤って契約した場合は契約の無効を主張できます。

電子契約法では消費者が商品やサービスを申し込む前に、申し込み内容を確認できる画面の設置が必要です。申し込み前の確認画面を設置していなければ、消費者の操作ミスによる申し込みは無効だと主張できます。

例えば、消費者がマウスなどの機器の誤操作によって意図しない商品を購入した場合は、商品の購入は誤りだったと契約を取り消せる可能性があるのです。

購入する内容を確認できる画面があれば、購入ボタンを誤操作で押しても次の画面で修正できます。しかし、確認できる画面がなければ、消費者の意思確認が不十分だったとされ、申し込みをなかったことにできるのです。

また、1個申し込むはずが誤入力で11個申し込んでしまったときも、個数の確認画面がなければ契約の無効を主張できます。

通知到達時点で契約が成立する

商品やサービスを申し込んだ場合、承諾通知が申込者に届いた時点で契約が成立します。

これまでは民法第256条「隔地者間の契約は承諾の通知を発したる時に成立す」により、承諾通知が申込者に届いていなくても発信した段階で契約が成立していました。

インターネットが普及するまでは承諾通知を申込者に発信しても、届くまで一定の時間を必要としていたからです。そのため申込者に発信が届かなくても通知を発信した段階で契約が成立する、発信主義が基本でした。

電子契約の法律はインターネットが普及したことで、発信した承諾通知はすぐに申込者に届くため、通知が到達したタイミングを契約の成立時期とする到達主義に改正されました。例えば商品を購入した場合は、メール等で消費者が契約内容を確認できる状態になった時点が契約の成立時期です。

これまでは申込をした後すぐに取り消しを連絡しても、承諾通知が発信済みであれば取り消しが受け付けられませんでした。到達主義になったことで、申し込み後でも承諾通知が届くまでは契約が成立していないため、申し込みの取り消しが可能になります。

企業が損害を被らないための対策

契約の無効などにより企業が損害を被らないために、具体的な対策を2つ解説いたします。

- 申し込み内容の確認ページを設ける

- ボタンを押すと送信される旨を明記する

最後まで確認し、自社サイトが対策できているか確認しましょう。

申込内容の確認ページを設ける

消費者が申し込みをする際に、申込内容を確認できるページを送信前の画面に設置しましょう。

個数の入力ミスなど申込内容の間違いを確認できるページを設けることで、消費者に確認と訂正するタイミングを与えられます。送信前の画面で明確に確認できるタイミングを設けることで、操作ミスによる契約無効の主張が通らなくなります。

一度押しただけで商品やサービスの申し込みができる場合は、事業者の意思確認が不十分として契約の無効を主張できるため、必ず送信前に申し込み内容を確認できる画面を設置しましょう。

なお、電子商取引に慣れた消費者が「送信前の確認画面が必要ない」を選ぶと、電子契約法は適用されず、民法第95条が適用されます。ただし、消費者自身が確認の画面が必要ないと自発的に選択しなければいけません。

事業者側からの誘導や確認画面にいく表示が小さく気付きづらいなどがあれば、確認画面が必要ないとは認められないでしょう。

ボタンを押すと送信される旨を明記する

事業者は消費者の意思表示を確認するために、ボタンを押すと申し込みが送信される旨を分かりやすく明記しておきましょう。

誰が見ても送信されることが分かる形で表示し、ボタンを押す形で申し込みの意思表示を確認しておけば、契約の無効に関する主張が通らなくなります。また、ボタンを押す際に申込内容を確認できれば、操作ミスによる注文誤りに気付ける可能性が高まるため、操作ミスによる注文トラブルを避けられます。

電子契約法を正しく理解しよう

電子契約法は電子契約をする上で、必ず理解すべき法律です。インターネット上でのショッピングが盛んなことから、消費者とのトラブルも多く発生しています。

特に消費者の操作ミスや個数誤りなど誤った申し込みが多く、事業者は申し込みが完了する前に確認画面を設置しておかなければ契約を無効にされる可能性があります。電子契約法を正しく理解した後に、電子契約を導入しましょう。

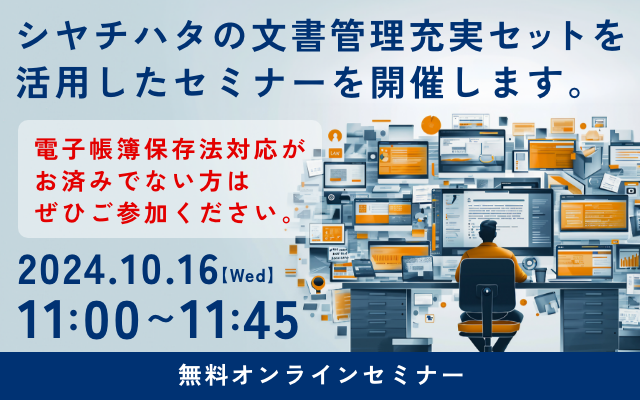

これから電子契約の導入に向けて準備するなら、電子印鑑の導入も検討しましょう。「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」は、月額110円(税込)で手持ちの印鑑を電子印として利用できます。さらに契約書の作成から回覧、承認、締結までの手続きすべてを、従来のフローから変えずに電子化への移行が可能です。

また、承認者への依頼はメールなどで通知されるため、承認者が在宅勤務でもすぐに内容を確認してもらえます。申請者と承認者が出社していなくても承認フローが進むため、これまで数日かかっていた承認作業が数時間で完了させられます。

今なら無料トライアルも実施していますので、この機会にぜひご利用ください。

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル Shachihata Cloud

Shachihata Cloud

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel