電子契約のシェア率はここ数年で大きく伸び、企業の契約手続きがオンライン化される流れがますます加速しています。紙の契約書から電子化することで、印刷や郵送、保管などの手間やコストを削減できるだけでなく、コンプライアンス面も強化できる点が注目されています。本記事では、近年の電子契約サービス市場の推移や日本国内での普及率、そして市場規模が拡大し続ける理由をわかりやすく解説。また、国内でシェア率が高い電子契約システムの比較ポイントや機能、プラン、サイン方法、管理面のメリットなどにも触れながら、導入を検討する企業が増える背景を探ります。

日本における電子契約は、コロナ禍を経てさらに顕著に拡大しました。これはリモートワークや非対面取引の需要が高まり、契約書の押印・郵送といったアナログ作業を省略できるサービスが求められたことが大きな要因です。

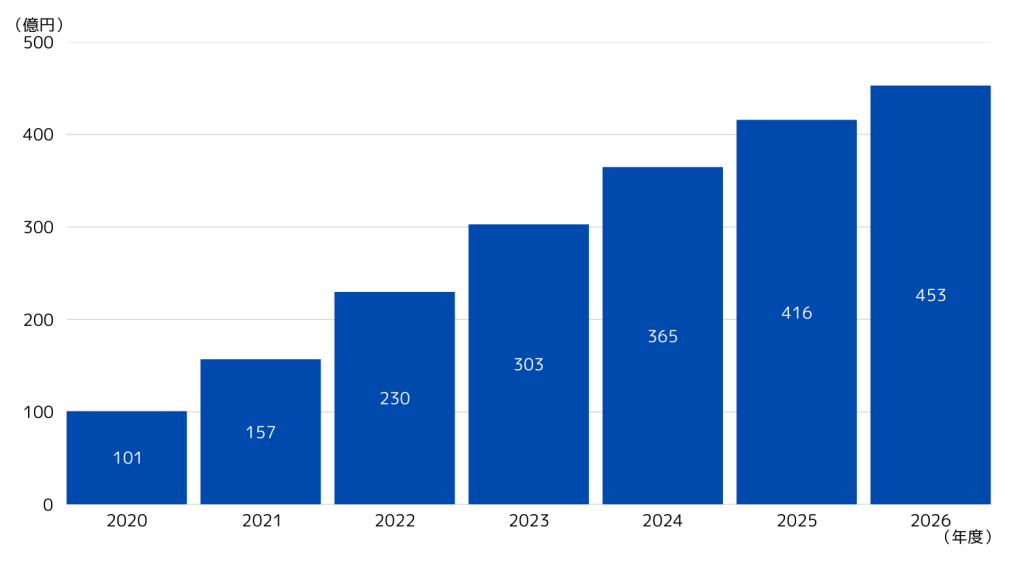

近年の市場推移を示すと、下記のようなグラフ(イメージ)で、電子契約に対応する企業数や取扱契約件数が年々増加していることがわかります。

調査会社のレポートによると、今後も年間20~30%以上の成長率が見込まれており、ITソリューションの一環として電子契約システムを導入する動きは今後も続く見込みです。電子契約サービスの提供企業数も増え、サービスの機能やプランの多様化が進んでいます。

国内における電子契約システムの普及率は、企業規模や業種によって差はあるものの、ここ数年で大幅に上昇しています。一部調査では、大企業の半数近くが何らかの形で電子契約サービスを利用しているというデータも報告されています。

とくにIT関連企業やスタートアップなどでは、契約手続きをスピーディーに進めるサイン機能を重視し、業務効率化の一環として電子契約のシェアを拡大させています。

一方、中小企業や地域密着型の事業者では、まだ紙や印鑑を使った従来の契約形態が主流のケースも少なくありません。しかし、テレワークやDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が進む中、今後さらに電子契約システムの普及率は高まると考えられています。

電子契約サービスの市場規模が年々拡大している背景には、複数の要因が挙げられます。まず、企業の働き方改革やリモートワーク導入の加速が大きく影響しています。テレワーク体制に移行した企業では、紙の契約書に印鑑を押して郵送するといった従来のフローを維持しにくくなり、契約手続きをオンライン化する需要が一気に高まりました。

次に、法整備の進展があります。日本では電子サインや電子帳簿保存法など、電子的な証拠能力を認める制度が整いつつあり、電子契約への対応がしやすくなってきました。これにより、コンプライアンス上の懸念から電子化をためらっていた企業も次々に導入を検討するようになっています。

さらに、企業のコスト削減ニーズが強まっている点も見逃せません。契約書を紙で管理している場合、印刷、郵送、保管といったコストがかかり、署名のためのやり取りに時間もかかります。電子契約が拡大することで、こうした費用や時間のロスを減らし、生産性を向上させられると期待されています。

最後に、電子契約システムの機能が充実してきたことも大きな要因です。多くのサービスが、契約書のテンプレート管理やワークフロー設定、複数言語への対応など、高度な機能を取り入れ始めました。企業のニーズに合わせたカスタマイズ性の高いプランを提供することで、より幅広い業種が導入しやすくなっているのです。

日本国内で提供される電子契約サービスは数多く存在しますが、特に導入実績が高い企業がいくつか存在し、特に導入実績が高い「クラウドサイン」「GMOサイン」「DocuSign」などがシェアの大部分を占めているといわれています。一部の大手サービスが高いシェア率を誇り、中小サービスも独自の強みを打ち出して参入を続けています。

電子契約サービスを比較検討をする企業が増える中、契約書面の管理やワークフロー機能、料金プランなどの違いが重要視され始めています。

無料トライアルを提供するサービスもあり、実際の操作感を体験してから正式導入を決める企業が多いようです。結果として、個々のサービスが自社の強みを活かした差別化を図りながら競合関係を深めており、市場全体がさらに活発化しているのが現状です。

ここでは日本国内でシェア率の高い電子契約サービスを3つ紹介します。いずれも特徴的な機能やプランを提供し、多くの企業が導入を進めています。各サービスのサイン方法や管理機能などを比較してみましょう。

【2025年最新】電子契約サービス30社を徹底比較!特徴や料金、使いやすさなどをご紹介!

おすすめできる電子契約サービスを厳選しました。電子契約サービス導入に際しては、下記をぜひ参考にしてみてください。

クラウドサインは、国内でも特に知名度と導入実績が高い電子契約サービスです。Webブラウザで利用するクラウド型システムのため、ソフトウェアインストールが不要で、短期間で導入できる点が魅力といえます。契約書の作成・送付・合意までをすべてオンラインで完結できるため、時間や場所を問わず「サイン」を交わせるのが特徴です。

また、API連携や外部システムとの統合に力を入れており、ワークフロー管理や電子帳簿保存法への対応など、企業の業務フローに合わせた運用が可能です。料金プランも複数あり、基本的な機能をカバーするエントリープランから、多拠点での利用を想定した上位プランまで用意されています。サポート体制も手厚く、初めて電子契約を導入する企業にとって安心感のある選択肢です。

GMOサインは、GMOグループが提供する電子契約サービスで、セキュリティ面とコストパフォーマンスのバランスに優れています。電子契約の「管理」だけでなく、契約締結後の契約書保管にも配慮した設計が特徴で、改ざん防止やタイムスタンプの活用など、法的リスクを低減する機能が充実しています。

企業の「比較」ポイントになる料金プランもフリープランと月額料金+従量課金の2プランあり、業務量に合わせた柔軟な導入が可能です。さらに、契約相手がGMOサインのアカウントを持っていなくてもWeb上で簡単に署名・合意できる仕組みが整っているため、取引先を選ばず導入しやすい点が大きな魅力です。

DocuSignは、海外拠点を持つグローバル企業でも多く導入されている世界的に有名な電子契約プラットフォームです。多言語対応に優れており、海外の企業や取引先との契約を行う場合には非常に便利です。各国の電子署名法やコンプライアンス要件に合わせた運用が可能で、大手企業を中心に根強い支持を得ています。

また、既存のビジネスシステムとの連携が容易で、SalesforceなどのCRMシステムやERPとの統合を進めることで、契約手続きをシームレスに管理できます。高いセキュリティレベルを確保しつつ、電子サインやワークフロー機能が直感的に利用できる点も特徴です。国際的な取引が多い企業や、海外支社を含む大規模な導入を検討している場合には、DocuSignが有力な選択肢と言えるでしょう。

電子契約サービスを導入することで、企業は大幅な業務効率化やコンプライアンス強化を実現できます。従来の紙ベースの契約締結から脱却し、スピーディーな合意形成と管理コストの削減を目指せる点が魅力です。

紙の契約書で行っていた印刷、郵送、ファイリングといった煩雑な作業を削減できます。クラウド上でサイン依頼や承認作業が完結するため、担当者やクライアントが遠隔地にいてもスムーズに契約が進行します。

印刷コストや郵送費、保管スペースなどの経費を削減できます。また、担当者の作業負荷が減ることで、人的リソースをコア業務に集中させることも可能になります。

電子契約システムには改ざん防止機能やタイムスタンプが備わっており、契約書の真正性を確保しやすい環境が整っています。コンプライアンス重視の企業にとっては大きなメリットとなります。

契約書はデジタルデータとして一元管理されるため、必要な契約文書をすぐに検索・参照できます。過去の契約履歴を短時間で呼び出せる点も、担当者にとって大きな利点です。

場所を問わず契約手続きを完了できるため、リモートワークや在宅勤務を導入する企業にとっては不可欠なシステムといえます。対面でのハンコ押印が不要になり、社会情勢の変化にも柔軟に対応できます。

2025年版の電子契約サービス市場は、コロナ禍をきっかけとしたリモートワーク普及や法制度の整備を背景に、大きな成長を遂げています。日本国内では、電子契約 シェアがさらに拡大し、導入企業は機能やプランを「比較」しながら最適なシステムを選ぶ傾向が強まっています。

契約書をオンラインで「サイン」・「管理」できるだけでなく、高度なセキュリティや柔軟な対応が求められる中、電子契約サービスは欠かせない存在となりました。もし導入を検討している場合は、企業規模や業種、必要な機能を明確にし、それに合ったプランを提供するサービスを選ぶのがポイントです。