本記事では、収入印紙が必要な書類とその金額を中心にご説明いたします。不要な書類に貼ってしまうと無駄なコストになってしまう一方で、必要な書類に貼り忘れると脱税になってしまいます。正しい知識を身につけて、適切な対応ができるようにしていきましょう。

収入印紙とは

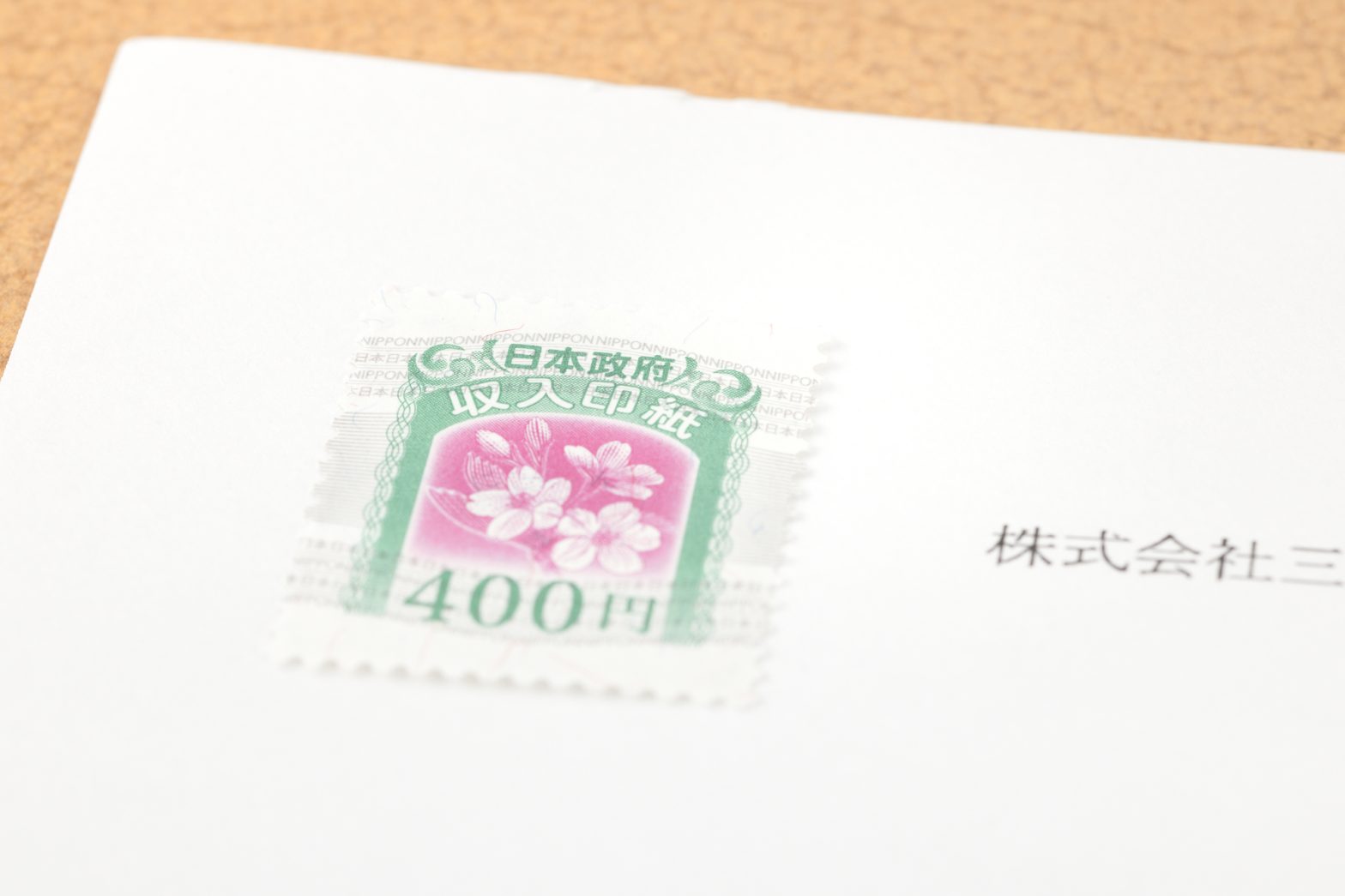

収入印紙とは、印紙税の課税対象なる書類に貼り付ける証票のことです。見た目や大きさは切手によく似ており、切手と同じく郵便局やコンビニで買うことができます。

収入印紙を課税対象の書類に貼り、消印をすることで印紙税を支払ったことの証明とします。

収入印紙はすべての書類に必要?

結論から申し上げると、収入印紙は全ての書類に必要という訳ではありません。以下3点の全てに当てはまる文書が課税対象となります。

- 印紙税法別表第1(課税物件表)に掲げられている20種類の文書により証されるべき事項(課税事項)が記載されていること

- 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること

- 印紙税法第5条(非課税文書)の規定により印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと

ここで注意したいのが、この条件が書類のタイトルではなく、内容で判断される点です。契約書という文言を使っていなくても、上記に当てはまる内容であると判断される場合には、課税対象と見なされるので気を付けましょう。

一方で、課税対象の内容であったとしても、取引金額が少額であると収入印紙の貼付が不要になります。具体的な金額は、後述の「収入印紙の金額」でご説明いたします。

引用:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7100.htm

収入印紙の対象契約書

収入印紙の対象契約書について、代表的なものを確認していきましょう。

第1号文書

「不動産、鉱業権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書」「地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書」「消費貸借に関する契約書」「運送に関する契約書」が該当します。

代表的なものに不動産売買契約書、土地賃貸借契約書、不動産売渡証書、金銭借用証書、運送契約書などがあります。

第2号文書

「請負に関する契約書」が該当します。

代表的なものに工事請負契約書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書などがあります。

第5号文書

「合併契約書又は吸収分割契約書若しくは新設分割計画書」が該当します。

第7号文書

「継続的取引の基本となる契約書」が該当します。

代表的なものに売買取引基本契約書、代理店契約書、業務委託契約書、などがあります。

参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf

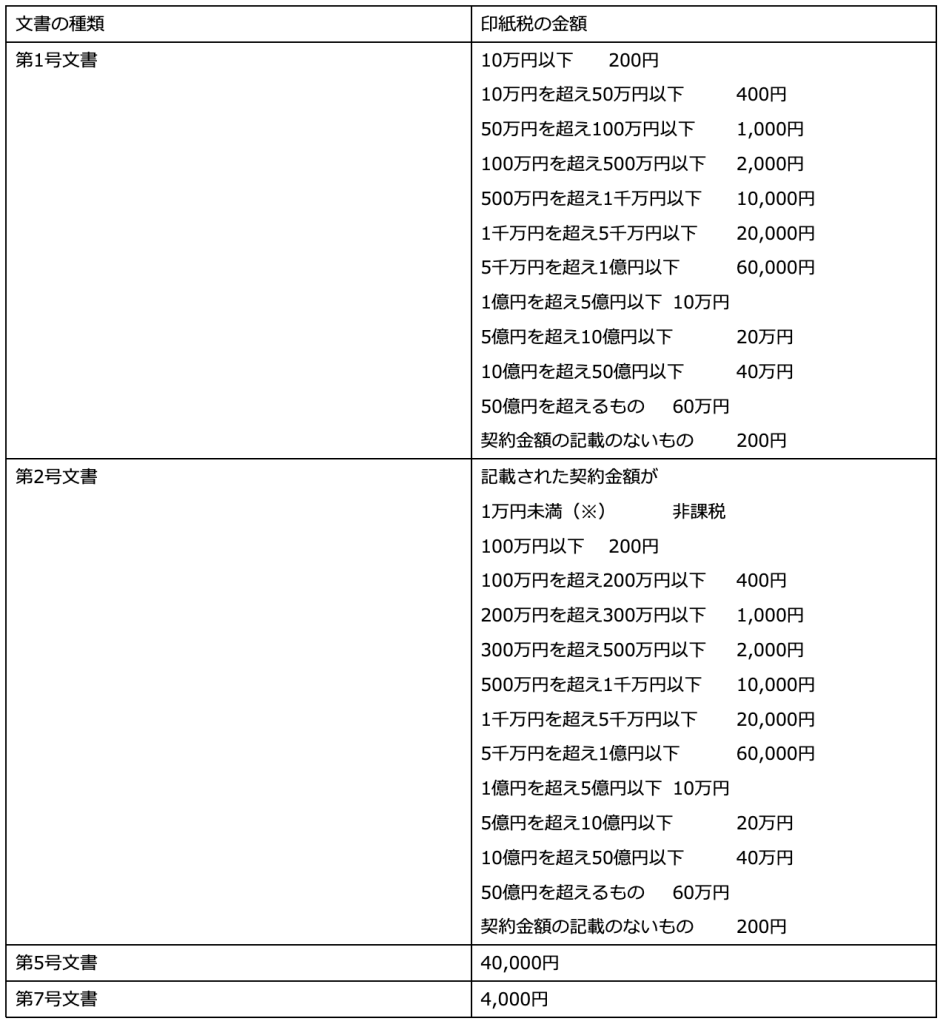

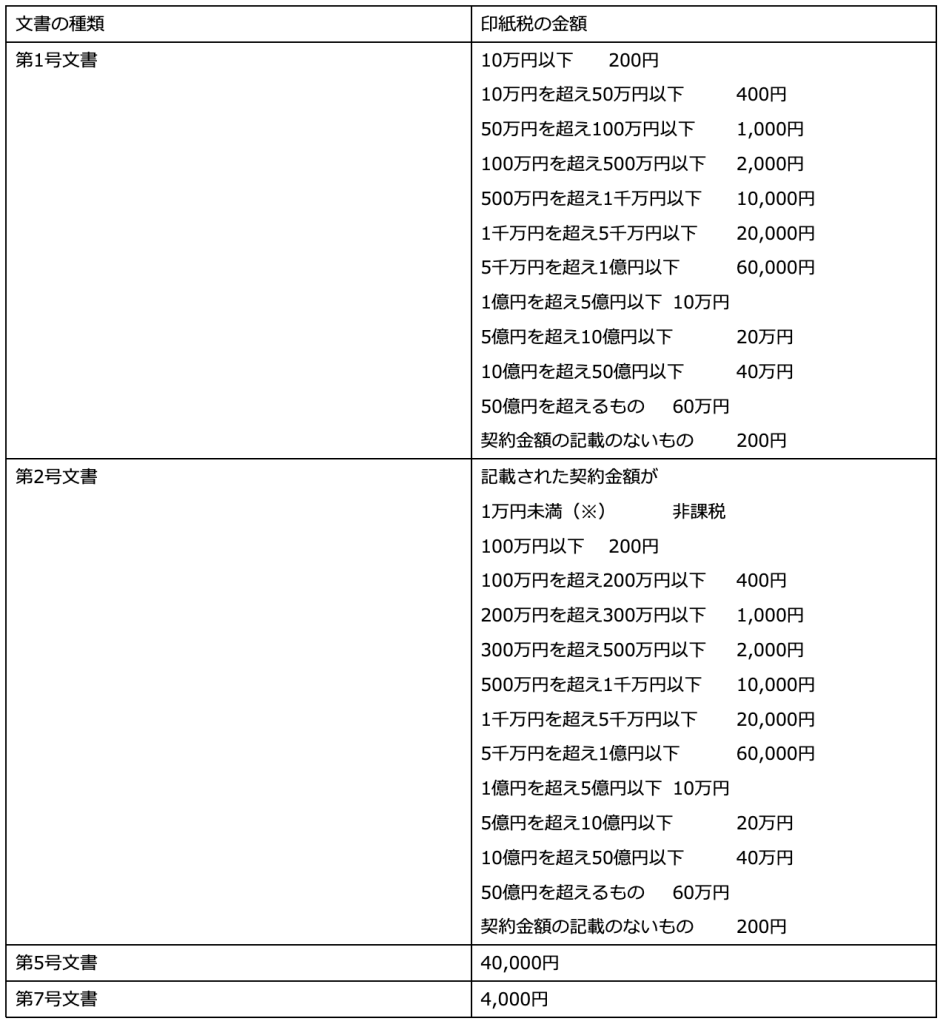

収入印紙の金額

代表的な文書の金額について記載します。取引金額が少額の場合、収入印紙が不要になるので、特に確認しておきましょう。

収入印紙のよくある疑問

契約書の収入印紙はどちらが負担?

契約書は2社以上での締結になりますが、この場合どちらが収入印紙代を負担するべきなのでしょうか?印紙税法では、以下のように定められています。

第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。

2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

原則としては契約書を作成した者が印紙代を負担することになります。しかし、契約は2者以上での締結となるため、同じものを関係者分作成することが多く、それぞれが印紙代を負担することが一般的です。とはいえ、作成者だけが負担、という解釈もできなくはないので、あらかじめ関係者間でどのように負担するかは決めておくとよいでしょう。

引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000023#Mp-At_3

契約書に収入印紙を貼り忘れた場合はどうする?

契約書に収入印紙を貼り忘れた場合、脱税と見なされてペナルティが課されます。このペナルティについては、自主的に申し出た場合と、税務署から指摘された場合で金額が変わります。

自主的に申し出た場合は、本来納税すべき印紙税の1.1倍の金額が徴収されます。税務署からの指摘で貼り忘れが見つかった場合は、本来納税すべき印紙税の3倍の金額が徴収されます。

電子契約書に収入印紙は不要

収入印紙の貼り忘れなど、人為的なミスというのは全くの0%にすることは難しく、不安に感じる方もいるでしょう。そんな方におすすめしたいのが、電子契約です。実は電子契約書には収入印紙が不要である、という見解が過去の国会や国税庁から出されているのです。

電子契約では、収入印紙代や万が一貼り忘れた場合のペナルティの支払いがなくなります。また、印刷代や郵送代など、契約締結にまつわるコストも削減できるため、電子化はコストカットに大変有効な手段といえます。

電子契約にも対応!Shachihata Cloud

コストのことを考えると、契約の電子化を進めない手はないでしょう。しかし、運用フローの変更やシステム改修などを考えて、導入を踏みとどまってしまう方もいるかもしれません。

シヤチハタの提供する電子決裁・印鑑サービスである「Shachihata Cloud(シヤチハタクラウド)」では、ビジネスプロセスそのまんま、を提唱しており、現在の運用フローを変えることなく導入をすることができます。また、クラウド型のサービスなので、システム改修なども不要で、インターネット環境さえあればすぐに使用開始できます。

無料トライアルを実施中なので、実際に操作してみて電子化のイメージを掴んでみてはいかがでしょうか。

▶︎電子契約に対応している電子決裁・印鑑サービス「Shachihata Cloud」

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル 電子契約サービス

電子契約サービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel