この記事でわかること

ナレッジ共有で業務効率が向上する

暗黙知と形式知の違いを理解できる

SECIモデルで知識を可視化できる

組織の課題解決力が強化される

イノベーション促進に効果がある

ツール選定で運用の成否が分かれる

成功には継続的な取り組みが必要

社員教育や文化醸成が重要となる

GoogleやTeamsなどの例が紹介されている

共有が進まない原因と対策も解説

業務の複雑化に伴い、社内の情報共有が困難になっていく経験を多くの方がお持ちだと思います。業務の属人化を防ぎ、組織として効率良く仕事を回すためには、ナレッジ共有の仕組みづくりが不可欠です。今回はナレッジ共有がもたらす具体的なメリットやその方法、ツール選びの際のポイントについて解説します。

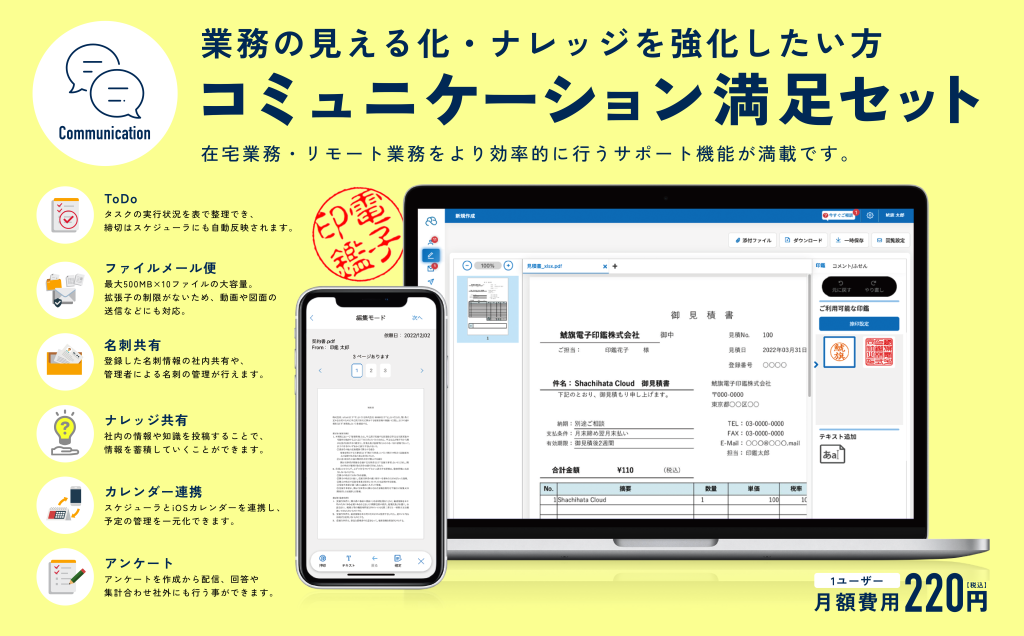

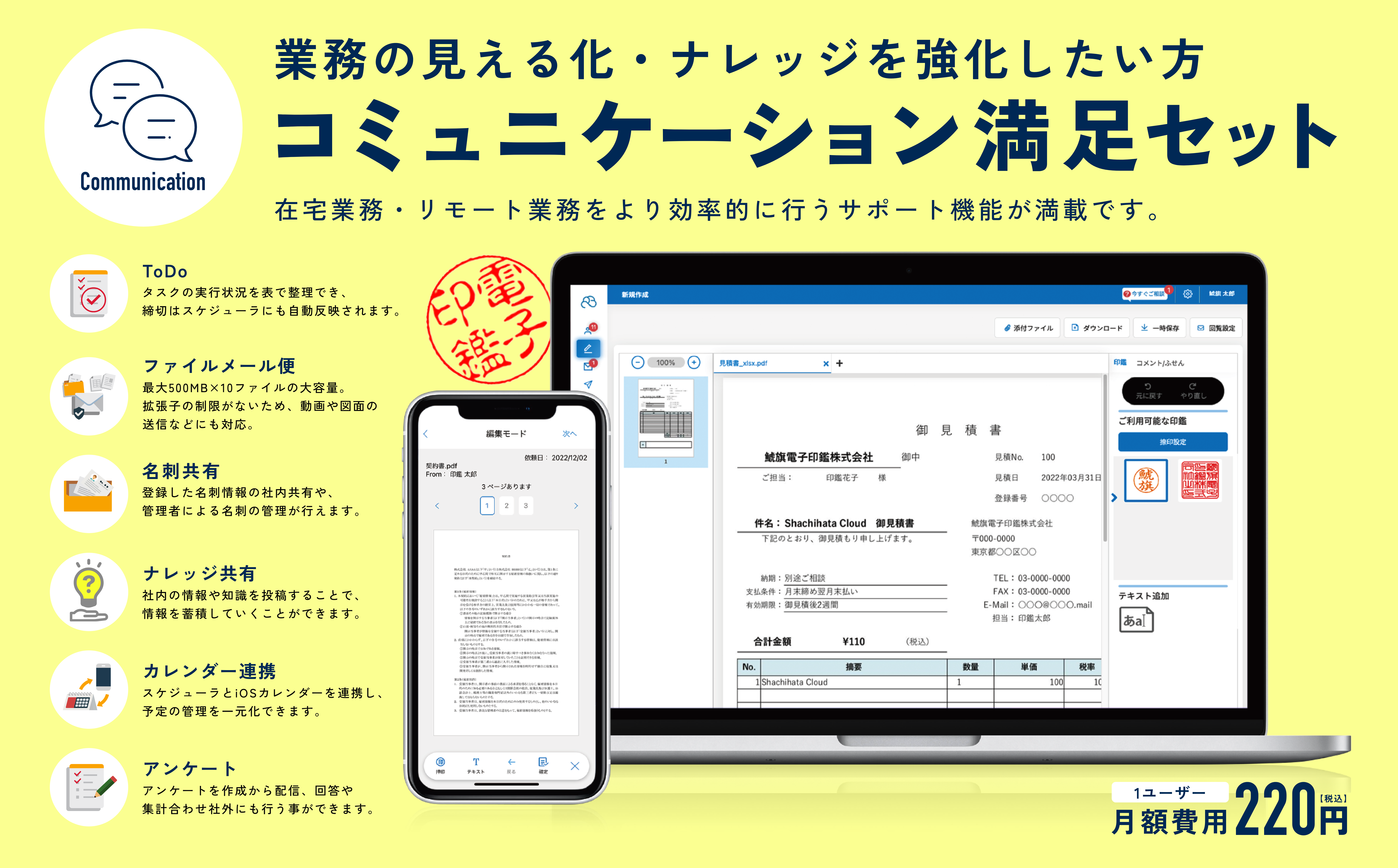

なお、Shachihata Cloudでは、社内に埋もれた情報を一ヶ所に集約・共有が行えるサービス【ナレッジ共有】を提供しています。業務効率の向上や、社員のスキルアップにぜひ【ナレッジ共有】をご利用下さい。ナレッジ共有は、コミュニケーション満足セットで提供しています。

ナレッジ共有とは

ナレッジ共有とは、組織内の個人やチームが持つ知識や情報を誰でも使えるように他のメンバーと共有することです。ナレッジ共有には、業務の効率化や生産性の向上、新しいアイデアの創出など、さまざまなメリットがあります。

ナレッジ共有は、知識の暗黙知(個人が経験や直感に基づいて持つ知識)と形式知(文書やデータとして整理された知識)の両方を対象とし、それらを組織内で活用できる形に変換することを目的とします 。

共有すべきナレッジ

ナレッジ共有で共有すべき知識は、業務の方法や成功例、新たなネタなどがあり、その選別は意外と難しいものです。

企業におけるナレッジは暗黙知と形式知

企業におけるナレッジは、主に「暗黙知」と「形式知」の2つに分類されます。ナレッジ共有の本質は、暗黙知を形式知に変換し、組織全体で活用できるようにすることにあります。

暗黙知とは

暗黙知とは、個人が経験や直感を通じて習得した知識のことです。言葉や文章で明確に表現するのが難しく、例えば熟練の職人が持つ技術や、リーダーの判断力などがこれに当たります。この知識は一人ひとりに蓄積され、他の人に直接共有するのは困難です。

形式知とは

形式知は、ドキュメントやデータベースなどで体系的に整理され、誰でも参照・利用できる形になっている知識のことです。マニュアルや手順書、技術資料などがこれに該当し、企業全体で共有することで、効率的な業務遂行が可能になります。

暗黙知を形式知に変換する方法例

暗黙知を形式知に変換するためには、SECIモデルが知られています。SECIモデルとは、暗黙知と形式知の変換を通じて組織内の知識を創造・共有する理論です。

1. 共同化(Socialization)

2. 表出化(Externalization)

3. 連結化(Combination)

4. 内面化(Internalization)

ナレッジ共有のメリット

では、ナレッジ共有には具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

業務の効率化と生産性の向上

ナレッジ共有により、個人の知識や経験が組織全体に拡散され、効率的な業務遂行が可能になります。属人化が減少し、組織全体でのノウハウ共有が進むことで、業務の重複や手戻りが減少し、生産性が向上します。

問題解決能力の向上

さまざまな知識・経験が共有されることで、問題に対する解決策のパターンが蓄積され、問題発生時にはより効果的な対応が可能になります。経験に基づいた迅速な問題解決が、業務の質の向上に貢献します。

イノベーションの促進

異なる部署やチームが知識を共有することで、新しいアイデアや創造的な解決策が生まれやすくなります。組織全体の革新性が向上し、競争力の強化に繋がります。

組織文化の強化

ナレッジ共有は、チーム間の協力や信頼関係を強化し、社員のエンゲージメントを高めます。知識の共有が促進されることで、組織全体での学習と成長が進み、ポジティブな文化が形成されます。

ナレッジ共有を成功させるステップ

ナレッジ共有を効果的に進めるためには、計画的かつ組織的なアプローチが必要です。以下のステップに従うことで、ナレッジ共有の取り組みをスムーズに進めることができます。

目的と目標の設定

まず、ナレッジ共有の目的と具体的な目標を明確に設定します。例えば、「業務効率の向上」や「イノベーションの促進」などの目的を定め、それに基づいて達成すべき目標を設定します。目標は、具体的で測定可能なものにすることが望ましいです 。

現状分析

次に、組織内の現在の知識管理の状況を分析します。どのような知識が共有されているか、どのような方法で共有されているか、共有における課題は何かを把握します。これにより、改善点や重点的に取り組むべき分野が明確になります 。

ナレッジ共有の計画策定

目的と目標、現状分析の結果を基に、具体的なナレッジ共有の計画を策定します。計画には、どのような方法やツールを使用するか、どのようなタイミングで共有を行うか、誰が担当するかなどの詳細を含めます 。

ツールとリソースの選定

計画に基づき、ナレッジ共有に必要なツールやリソースを選定します。後述するように、使いやすさや機能性、セキュリティ、コストなどを考慮して最適なツールを選びます。また、必要に応じて外部の専門家やコンサルタントを活用することも検討します 。

トレーニングとサポート

選定したツールや方法を効果的に活用するために、従業員に対するトレーニングを実施します。ツールの使い方やナレッジ共有の重要性についての教育を行い、社員が自信を持って取り組めるようサポートします 。

実施とフィードバック

計画に従ってナレッジ共有を実施します。実施後は、定期的にフィードバックを収集し、問題点や改善点を把握します。社員からの意見や要望を反映させ、継続的に改善を図ります 。

成果の評価と改善

最終的に、ナレッジ共有の成果を評価します。設定した目標に対してどの程度達成できたかを確認し、必要に応じて計画を修正します。評価と改善を繰り返すことで、ナレッジ共有の効果を最大限に引き出すことができます 。

これらのステップを踏むことで、組織全体でのナレッジ共有を効果的に推進し、組織の知識資産を最大限に活用することが可能となります。ナレッジ共有の目的が明確でなかったり、社員がそのメリットを理解していなかったり、適切なツールを選定できなければ、失敗の可能性が高くなると言えるでしょう。

継続的な取り組みと社員同士の協力が重要になるので、組織全体でのコミットメントを確保しながらナレッジ共有を進めていきましょう。

ナレッジ共有ツールのタイプ・選び方

ナレッジ共有を実現するツールは多種多様で、組織の規模や目的に合った例や方法を見極めるのが難しいポイントです。以下では、ツール選びの3つの視点を紹介します。

選び方1:目的別にツール機能を比較する

最初に考えるべきは、共有したいネタや難しい課題がどのような形で蓄積・検索されるかという点です。

プロジェクト管理がメインならタスク連携が得意なツール、よくある質問(FAQ)の一元管理なら記事投稿やコメント機能が充実したものを選ぶと便利です。たとえば、Wiki形式やスレッド形式、動画マニュアルをサポートするツールなど、組織の需要に合った機能を比較し、業務フローに合うツールを検討しましょう。

選び方2:導入コストと運用のしやすさをチェックする

ナレッジ共有ツールには、無料プランから有料のエンタープライズ向けまで幅広く存在します。大企業向けの高機能ツールでも、小規模組織には導入コストや学習コストが高く難しい場合もあるため注意が必要です。

一方、安価またはフリーなツールでも機能が不足していると、逆に社内のモチベーションが下がり使われないケースがあります。コストと運用しやすさのバランスを考慮して選ぶことが大切です。

選び方3:セキュリティと拡張性

共有情報が業務上重要な機密を含む場合、アクセス権やログ管理などセキュリティ面を重視したツール選定が不可欠です。クラウドサービスを利用するなら、暗号化や多要素認証の有無を確認しましょう。

今後、組織が拡大してユーザー数やナレッジ量が増えても対応できる拡張性があるかも判断基準になります。外部連携(社内SNSやチャットツールとの連携など)が容易なものを選べば、日々のコミュニケーションとナレッジ共有をスムーズに結び付けられます。

おすすめのナレッジ共有ツール19選

ナレッジ共有ツールは数多くの製品があります。ここでは、厳選したおすすめのナレッジ共有ツールを19製品紹介します。

Google Workspace

Google Workspaceは、Googleが提供する企業向けのクラウド型グループウェアで、ナレッジ共有に最適なコラボレーションツールです。Gmail、Google ドライブ、Google ドキュメント、スプレッドシート、スライドなどのアプリケーションが統合されており、チームがリアルタイムで共同作業を行える環境を提供します。特に、Google ドライブに保存されたドキュメントは、簡単に共有可能であり、誰でも同時編集ができるため、効率的なナレッジの蓄積と共有が可能です。さらに、Google Meetやカレンダーと連携することで、リモートチーム間での円滑なコミュニケーションが実現できます。Google Workspaceは高度なセキュリティ機能を備えており、情報の漏洩リスクを抑えつつ、組織内のナレッジ共有を促進します。

詳細はこちら https://workspace.google.co.jp/intl/ja/

Microsoft 365

Microsoft 365は、マイクロソフトが提供する、企業におけるナレッジ共有を促進するための包括的なクラウドソリューションです。Word、Excel、PowerPointなどの定番ツールに加え、Teams、SharePoint、OneDriveといったコラボレーションツールが統合され、文書作成や編集、ファイル共有、リアルタイムでの共同作業が可能です。特に、SharePointやOne Driveを活用したナレッジベースの構築が可能で、リモートワークでも効率的な情報共有を実現します。また、高度なセキュリティ機能により、企業データの保護が確保され、安心してナレッジを共有できる環境を提供できます。Microsoft 365は、あらゆるデバイスでのアクセスが可能で、場所を問わずチームの生産性向上に役立つツールです。

詳細はこちら https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-365

Microsoft Teams

Microsoft Teamsは、Microsoft 365の一部でありながら、特にコミュニケーションとコラボレーションに特化したツールです。チャット、ビデオ会議、ファイル共有、リアルタイムでのドキュメント編集が可能で、リモートワークや遠隔地に分かれたチームに最適な環境を提供します。Teamsの特徴は、チャット形式での会話が可能で、スレッドごとに議論を追いやすくする点です。また、他のMicrosoft 365アプリと密接に連携しているため、WordやExcelなどのファイルをその場で編集し、簡単にチーム全体と共有できます。Microsoft 365全体が包括的なビジネスソリューションであるのに対し、Microsoft Teamsは特にコミュニケーションの円滑化にフォーカスしており、ナレッジ共有を迅速に進めるための強力なプラットフォームとなっています。

詳細はこちら https://www.microsoft.com/ja-jp/microsoft-teams/group-chat-software

Slack

Slackは、企業やチーム内でのナレッジ共有とコミュニケーションに最適なツールです。チャット形式でのメッセージ送信に加え、各チャンネルごとに議論を整理し、必要な情報にすぐアクセスできる仕組みが整っています。さらに、ドキュメントの共有や外部ツールとの連携も簡単で、Google DriveやDropbox、Trelloなど多数のアプリと統合が可能です。Slackは、リアルタイムでの情報共有を促進し、メンバー間の意思疎通を効率化できます。また、検索機能が強力で過去の会話や共有された資料を迅速に見つけることができるため、業務のスピードと生産性向上に役立ちます。

詳細はこちら https://slack.com/intl/ja-jp/

Dropbox

Dropboxは、クラウドベースでファイル保存や共有を効率化するツールで、ナレッジ共有に最適です。ファイルの自動同期やバージョン管理機能により、常に最新のデータにアクセスでき、リアルタイムでチームメンバーとドキュメントを共有・編集できます。さらに、Dropbox Paperを活用することで、共同編集やメモの共有が簡単に行え、プロジェクト管理にも役立ちます。また、セキュリティ面ではデータの暗号化やアクセス権限の管理機能が充実しており、安心して情報を保護しつつナレッジを共有できます。どこからでもアクセス可能なため、リモートワーク環境でも活用が進んでいます。Dropboxは、シンプルな操作性と高い拡張性を兼ね備えたナレッジ共有ツールとして、さまざまな業種で利用されています。

詳細はこちら https://www.dropbox.com/ja/

NotePM

NotePMは、日本企業向けに開発されたナレッジ共有に特化したツールで、シンプルかつ直感的なインターフェースが特徴です。文書やファイルを簡単に整理し、社内のナレッジベースを構築することができ、階層化されたフォルダ構造で情報を管理します。特に強力な検索機能により、過去に蓄積された情報を迅速に見つけることが可能です。Markdown対応のため、技術者や開発チームでも使いやすく、プロジェクトの進行や技術的なナレッジを簡単に共有できます。さらに、アクセス権限の設定機能も備えており、社内の情報セキュリティを維持しながら、必要なメンバーに適切な情報を共有できます。リモートワークの普及に伴い、どこからでもアクセス可能なNotePMは、効率的なナレッジ管理を実現し、業務の生産性を向上させるための優れたツールです。

詳細はこちら https://notepm.jp/

Notion

Notionは、オールインワンのワークスペースで、ナレッジ共有やプロジェクト管理、ドキュメント作成などを効率的に行うことができます。特に、その柔軟なカスタマイズ性が特徴で、個別のチームやプロジェクトに応じた専用のワークスペースを簡単に作成し、タスクやメモ、ドキュメントを一元管理することが可能です。また、Wiki機能を使えば、組織全体の知識を蓄積・共有でき、メンバー全員がリアルタイムで情報にアクセス可能です。タスク管理やカレンダー機能も統合されており、プロジェクトの進行をスムーズに管理できるのも強みです。さらに、AI機能を活用することで、ドキュメント作成や情報検索が効率化され、業務の生産性向上に寄与します。Notionは、さまざまな業種に対応した柔軟なワークスペースとして、ナレッジ共有に最適なプラットフォームです。

詳細はこちら https://www.notion.so/ja

Confluence

Confluenceは、オーストラリアのシドニーに本社を構えるソフトウェア企業Atlassianが開発したナレッジ共有とコラボレーションのためのツールです。Confluenceは、特にチームのプロジェクトや情報管理に優れており、Wiki形式でドキュメントを作成・共有することで、チーム全員が同じ情報をリアルタイムで参照しながら作業を進めることができます。さらに、JiraやTrelloなど、他のAtlassianツールともシームレスに統合され、プロジェクトの進行状況を一元的に管理できます。また、テンプレートや検索機能を活用して効率的に情報を整理でき、セキュリティも強固なため、安心して利用できます。

詳細はこちら https://www.atlassian.com/ja/software/confluence

Qiita Team

Qiita Team は、 国内最大級エンジニアコミュニティ「Qiita」が運営する、誰でも「かんたん」に読みやすい記事が書ける社内向け情報共有サービスです。Markdown記法に対応しており、技術者がコードやドキュメントを効率的に共有・編集できるだけでなく、非エンジニアでも直感的に使えるわかりやすいUIが特徴です。チームごとにナレッジを整理できるため、情報の断片化を防ぐことができます。SlackやChatworkなどのチャットツールと連携し、リアルタイムでのフィードバックも可能です。また、アクセス権限の管理や検索機能が強力で、必要な情報を迅速に見つけられるため、セキュアかつ効率的にナレッジを共有できます。

詳細はこちら https://teams.qiita.com/

GROWI

GROWIは、オープンソースのWikiベースのナレッジ共有ツールで、チーム内の情報共有やドキュメント管理を効率的に行えるプラットフォームです。特に、Markdown形式での文書作成が可能で、エンジニアを含む多くのユーザーにとって使いやすい点が特徴です。リアルタイムでの共同編集機能を備えており、複数のメンバーが同時にドキュメントを作成・編集することができます。さらに、アクセス権限の詳細な管理が可能で、チームメンバーごとに適切な権限を設定することで、安全性を確保しながら効率的に情報を共有できます。高度なカスタマイズ機能もあり、チームのニーズに応じた柔軟な運用が可能です。GROWIは、リモートワークや複数拠点での業務に適した、強力で柔軟なナレッジ共有ツールとして広く活用されています。

詳細はこちら https://growi.org/ja/#cloud

Cosense

Cosenseは、以前はScrapboxという名称で知られていた、ナレッジ共有やアイデアの整理のためのオンラインツールです。シンプルなテキストベースのインターフェースを採用しており、簡単にリンクを挿入して情報を相互に関連付けられるため、情報が自然にネットワーク状に広がっていく仕組みを持つことが特徴です。リアルタイムで複数のユーザーが同時に編集できるため、チームメンバー全員が最新の情報を共有しながら、共同作業を効率的に進められる点も大きな特徴です。らに、コード、画像、リンクなど様々なメディアを簡単に埋め込めるため、技術ドキュメントの作成やプロジェクト管理に特に適しています。直感的な操作が可能でありながら、タグ付けやリンクによる構造化されたナレッジベースの作成も可能です。シンプルなデザインながら、チームのニーズに合わせた柔軟なカスタマイズができる点も魅力です。

詳細はこちら https://scrapbox.io/

DocBace

DocBaseは、株式会社ドックベースが提供する、ナレッジ共有を効率的に行えるクラウドベースのツールで、主にチーム内の情報整理や文書管理を得意としています。Markdownやリッチテキストのサポートにより、ドキュメント作成が簡単で、画像編集やテンプレート機能を活用したマニュアル作成も可能です。さらに、リアルタイムの共同編集機能を備え、複数のメンバーが同時にドキュメントを編集でき、チーム全体の生産性向上が期待できます。また、情報の漏洩を防ぐためのセキュリティ対策も強化されており、安心して利用できます。DocBaseは、特に日本国内の企業向けに最適化されており、使いやすさと安全性を両立したナレッジ共有ツールとして多くの組織に導入されています。

詳細はこちら https://docbase.io/

Stock

Stockは、チーム内の情報を簡単かつ効率的に共有・管理できるナレッジ共有ツールです。特に、ストックした情報が時系列で流れず、いつでも簡単に検索・参照できるため、チャットツールでの情報見落としを防ぎます。メッセージ機能やタスク管理機能も備えており、業務の進行状況や重要な情報を一元管理できるのが特徴です。操作はシンプルで、PCやスマホからも直感的に使えるため、リモートワークでも円滑に活用できます。さらに、セキュリティ機能も充実しており、安心して利用可能です。特にITリテラシーが低いユーザーでも、導入が容易で、多くの非IT企業が導入・活用しています。

詳細はこちら https://www.stock-app.info/

Qast

Qastは、開発者コミュニティ由来のQ&Aプラットフォームを発展させたナレッジ共有ツールです。コード例など難しい技術的ネタを投稿・回答の形で蓄積し、シンプルなUIで扱いやすいのが特徴。質問には複数の回答が付けられ、ベストアンサーを選択すれば効率的に知見を集約できます。Wiki機能やコメント欄による情報の更新・訂正も手軽に行え、長期的にコンテンツを育てられるのが利点です。無料プランが用意されているため、小規模チームやスタートアップでも導入しやすい反面、投稿が増えるとタグ運用や整理方法の工夫が必要になります。エンジニア分野をはじめ、幅広い業種で知見を共有しやすいツールとして注目されています。

詳細はこちら https://qast.jp/

flouu

flouuは、チーム内の業務知識をスムーズに共有できるよう設計されたクラウドサービスです。ドキュメント作成やマニュアルの公開を簡潔に行えるため、難しい手順やノウハウをわかりやすくまとめられます。シンプルな操作感が大きな魅力で、ITに不慣れな社員でも導入後すぐに記事や手順書を投稿し、コメントを活用して改善を繰り返すことが可能です。タグ付けや検索機能が充実しているため、目的の情報に素早くアクセスでき、チーム全体のコミュニケーション効率を高められます。一定の無料枠や有償プランが用意されているため、企業規模や用途に合わせて使い分けしやすい点も特長です。ただし、大規模運用ではデータ管理ルールをしっかり定めておく必要があります。

詳細はこちら https://lp.flouu.work/

ナレカン

ナレカンは、読みやすいインターフェイスとシンプルな管理画面を備えたナレッジ共有ツールです。多くのメンバーが同時に情報を編集・投稿できる環境を整え、組織内で「方法」や事例などの「難しい」情報を体系的に蓄積できます。タグ付けや検索エンジンがしっかりしているため、蓄積した文書から必要な「例」をすぐに見つけられるのが利点。コメント機能も搭載されており、情報に追記や議論を加えて進化させることが容易です。UIが直感的なため、非エンジニア層にも使いやすい設計になっています。一方で、機能がシンプルがゆえに高度なワークフロー管理やカスタマイズには向いていない場合もあるため、事前に要件を整理して導入するのがおすすめです。

詳細はこちら https://www.narekan.info/

Helpfeel Cosense

Helpfeel Cosenseは、AIによる自然言語検索を強みに持つナレッジ共有システムです。検索キーワードに対して候補や関連情報をわかりやすく瞬時に提示してくれるため、一般的なキーワードマッチ型とは一線を画した利便性があります。これによって、メンバーが難しい単語や別の表現で検索しても、類似コンテンツを的確に表示できるのが特長。さらに、記事に対するコメントやリビジョン管理も用意されており、長期的な運用で重宝するでしょう。管理面では、アクセス制限や承認フローを設定することで機密情報を守りながら安全に情報を蓄積可能です。AIの学習データ整備には多少手間がかかる場合があるものの、使いこなせればチームの生産性向上に大いに貢献すると期待されています。

詳細はこちら https://corp.helpfeel.com/ja/home

saguroot

sagurootは、組織の暗黙知やナレッジを可視化し、共有を促進することに力を入れたプラットフォームです。操作画面や管理機能がシンプルでありながら、コミュニティ機能やチャット形式のスレッドなどを備え、気軽に情報交換するネタを生み出しやすいのが魅力といえます。デザイン的にもカジュアルなUIを採用しており、社内の難しい内容や技術的ドキュメントに対しても、ユーザーがストレスなく投稿・参照できる仕組みを提供。導入にあたっては無料トライアルやAPI連携も用意されており、規模や業種を問わず導入しやすいでしょう。ただし、大量の投稿が集まると情報が散逸する可能性があるため、適切なタグ付けや検索機能の活用が鍵となります。

詳細はこちら https://saguroot.tanseisha.co.jp/

shouin+

shouin+は、教育・研修の文書管理やレッスン配信に特化したナレッジ共有ツールです。主に動画やスライドなどわかりやすく視聴可能なコンテンツを格納し、社員に公開する機能を備えています。社内研修や勉強会で得たノウハウを蓄積し、新入社員や配置転換された人材に難しい業務知識を効率的に伝えられる点が特徴。学習履歴や達成度を可視化する機能もあり、組織としてどの程度ナレッジが活用されているかを把握しやすい仕組みです。導入時にサーバー構築やソフトウェアインストールを必要とせず、クラウド上ですぐ始められるため、初期コストを抑えたい企業にも向いています。ただし、汎用的な情報共有よりも研修用途に最適化されているため、他のプロジェクト管理ツールやチャットツールと併用して全体のワークフローを組むと効果的です。

詳細はこちら https://shouin.io/

ナレッジ共有の事例

ナレッジ共有は、業務の効率化やサービスの向上に直結する重要なプロセスです。実際の事例を通して、どのように効果が発揮されるかを具体的に紹介します。

事例1:社内のよくある質問を人からAIチャットボットで対応時間を削減

とある菓子メーカーでは、社内のよくある質問への対応時間を短縮するために、AIチャットボットを導入しました。このシステムにより、人手を介さずに24時間対応可能となり、単純な問い合わせが自動化され、従業員の業務負担が大幅に軽減されました。また、導入後、全体の対応時間を約33%削減する成果を上げました。これにより、効率的な業務運用が実現され、重要な業務に集中できる環境が整えられています。

詳細はこちら https://kuzen.io/case/detail/calbee-automate

事例2:ナレッジ共有でコールセンター対応の質向上を実現

とあるBPO事業では、コールセンターの対応品質向上を目指してナレッジ共有システムを導入しました。これにより、オペレーターが過去の事例やFAQに迅速にアクセスでき、顧客対応が効率化されました。結果として、対応の精度や迅速性が向上し、顧客満足度の向上にも寄与しています。さらに、教育の効率化にも繋がり、新人オペレーターの育成時間が短縮され、全体のパフォーマンス向上が実現されました。

詳細はこちら https://www.persol-bd.co.jp/news/pwd/20190117-01/

事例3:お客さまの声を活かす取り組み

とある化学メーカーでは、お客さまの声を製品開発やサービス向上に活かすための取り組みを進めています。カスタマーセンターに寄せられた意見を収集し、社内の各部門と共有するシステムを構築することで、迅速な製品改善や品質向上に繋げています。この取り組みにより、製品の安全性や使いやすさの向上が図られ、顧客満足度の向上に大きく貢献しています。お客さまの声を重視し、継続的な品質改善に取り組む姿勢が評価されています。

詳細はこちら https://www.kao.com/jp/innovation/safety-quality/improve/

ナレッジ共有を成功させるポイント

ナレッジ共有を成功させるためには、適切なプロセスや文化の浸透が重要です。以下のポイントを押さえることで、ナレッジ共有を効果的に進めることができます。

ナレッジ共有を浸透させる取り組みを行う

ナレッジ共有を成功させるためには、全社員がその重要性を理解し、日常的に取り組むことが大切です。定期的なトレーニングやミーティングを通じて、ナレッジの共有を奨励し、積極的に参加する文化を作り上げましょう。また、評価制度を導入し、ナレッジ共有への貢献を認識することも効果的です。これにより、全員が知識を共有することに意欲を持ち、組織全体のパフォーマンス向上につながります。

情報は常に最新化する

共有されたナレッジは、常に最新である必要があります。特に業界の変化が速い場合、古い情報が誤解を招くリスクがあるため、定期的な見直しと更新が欠かせません。定期的な情報更新を担当するチームや個人を明確にし、ナレッジベースのコンテンツを常に整理・更新する体制を整えましょう。これにより、組織内で共有される情報の正確性が保たれ、社員全員が最新の知識を活用できる環境が整います。

社内の文化・要件にあったツールを選定する

ナレッジ共有ツールの選定は、組織の文化や業務の要件に合ったものを選ぶことが重要です。例えば、直感的なUIが求められる場合は使いやすさを重視し、セキュリティが重要な業界では堅牢なセキュリティ機能を備えたツールを選びます。また、既存の業務フローに適合し、既存のシステムと連携できるものを選ぶことで、導入後の定着率が向上し、スムーズな運用が可能となります。

ナレッジ共有の重要性

ここで、ナレッジ共有の重要性をあらためて以下にまとめます。

重要性1. 組織の知見を可視化し、連携を強化

ナレッジ共有の大きな意義の一つは、バラバラに散らばった情報を集約し、誰でもアクセスできる形にすることです。属人的だった経験則や難しい技術の例を分かりやすく文書化することで、個々人のスキルや知識が組織全体の財産になります。結果として、部署をまたいだ連携や意思決定がスムーズになり、新たなアイデアを生むきっかけも増えるでしょう。

重要性2. 問題解決のスピードアップ

業務上のトラブルシューティングやノウハウが迅速に共有されれば、同じ問題を繰り返さずに済みます。先輩社員のベテラン技術や現場で得られたノウハウを蓄積しておくと、後から入ったメンバーでも方法を簡単に取り入れられるのです。また、Q&Aの形で情報を整理しておけば、誰がいつ困っても検索ひとつで参考事例を見つけられます。こうした仕組みによって、問題解決のスピードが一気に高まります。

重要性3. 人材育成とモチベーション向上

ナレッジ共有は、個々人の成長にも大きく寄与します。新人や他部署からの移動者が「例」や文書を通じて業務の流れを理解しやすい環境が整えば、学習コストや失敗のリスクを抑えられます。さらに、発信する側も知識を整理・言語化することでスキルアップにつながり、組織全体のモチベーションが上がります。社員一人ひとりが主体的に知見を共有する文化が根付けば、企業の競争力も向上していくでしょう。

ナレッジ共有を行わないとどうなる?

ナレッジ共有をしない組織では、同じミスが繰り返されたり、情報が散在してしまい、業務効率が大きく低下する恐れがあります。

問題1:同じトラブルや作業ミスの繰り返し

ナレッジを共有せずに個人の頭の中だけで完結していると、他部署や後輩が同じトラブルに遭遇した際に、解決策をすぐに見つけられません。前例を知らないため、時間をかけてゼロから対処したり、誰に聞けばいいのか分からずに業務が停滞する可能性が高まります。こうした無駄な作業が積み重なると、全体の生産性が落ち、組織の競争力が低下する要因となってしまいます。

問題2:情報格差による離職や不満の増大

部署間や社員間でナレッジを共有しないと、業務スキルやノウハウの格差が大きくなります。新人や中途入社の社員が必要な例や方法を見つけられずに苦労し、一部のベテランだけに負荷が集中する形で不満が高まるケースも多いです。結果として、仕事の進め方が属人的になり、有能な人材が離職してしまうリスクも高まります。組織全体の安定運営のためにも、情報をオープンにする文化が必要です。

ナレッジ共有が進まないときに考えられる理由と対策方針

ナレッジ共有は習慣づくりや心理的ハードルの高さなど、いくつかの要因で進まない場合があります。

理由1:投稿や情報発信への抵抗感がある

ナレッジ共有を行うには、社員が自分の知識をオープンにする必要がありますが、自分の情報が不足していると感じたり、間違ったことを書いてしまう恐怖心から、投稿を敬遠するケースがあります。こうした心理的ハードルを乗り越えるには、些細なアイデアでも評価する文化づくりや、上司が率先して投稿・フィードバックを行うなどの工夫が有効でしょう。また、運用ルールを緩やかに設定して、誰もが気軽に発言しやすい雰囲気を作ることも対策として重要です。

理由2:ツールや方法が組織の実情に合わない

企業によっては、多機能すぎるツールや専門用語だらけのシステムを導入してしまうと、かえって運用が難しい状況になる場合があります。使い勝手が悪いために、せっかく導入したツールが放置されることも。対策としては、チームの規模や目的をしっかり見極め、まずは無料トライアルを行うなどして運用イメージを具体化するのが良いでしょう。適度な機能とシンプルなUIが、定着への近道となります。

理由3:共有のメリットが周知されていない

メンバーがナレッジ共有の必要性を理解していないと、新しい情報を投稿する動機が薄れてしまいます。自分のノウハウを公開してもメリットが見えず、誰が喜ぶか不明確では投稿をためらうのも無理はありません。そこで、共有によって業務効率が上がり、トラブルが減るなど、具体的な成果を社内に発信するのが対策方針です。実際の成功事例をを用いてアピールし、共有がもたらす恩恵をわかりやすく伝えることで、自然と投稿が増える環境を作れます。

Shachihata Cloudでナレッジ共有による生産性向上とイノベーション促進を

ナレッジ共有を一層スムーズに進めるなら、シヤチハタが提供する「Shachihata Cloud」がおすすめです。社内に点在する情報やノウハウを、クラウド上に集約・管理できるため、メンバー全員が必要なときに必要な情報へ簡単にアクセス可能。コメントやファイル共有機能で、リアルタイムに知見を交換しながらドキュメントを更新できるのが特長です。

また、セキュリティ面や権限管理の仕組みもしっかりしているため、安心して機密データを扱えます。実際に導入した企業からは、打ち合わせ時間の短縮や属人化の解消など、多くのメリットが報告されています。ナレッジ共有における課題を解決する一歩として、ぜひShachihata Cloudを検討してみてください。

社内コミュニケーションを加速するコミュニケーション満足セット

Shachihata Cloudの通常機能に加え、スケジュール共有やTodoリスト、掲示板、利用者名簿などグループウェア機能を追加したプランです。詳しくはこちらから

グループウェア 資料請求

無料オンラインセミナー

無料オンラインセミナー 資料ダウンロード

資料ダウンロード Shachihata DXコラム

Shachihata DXコラム コミュニケーション

コミュニケーション ワークフロー

ワークフロー 文書管理

文書管理 セキュリティ

セキュリティ

シヤチハタ

シヤチハタ 乗り換え・併用を

乗り換え・併用を よくある質問

よくある質問 お悩み診断

お悩み診断 概算シミュレーター

概算シミュレーター オンライン相談

オンライン相談 ヘルプサイト

ヘルプサイト 障害に関しての

障害に関しての

導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら 導入をお考えの方はこちら

導入をお考えの方はこちら

PDF捺印ライブラリパーソナル

PDF捺印ライブラリパーソナル グループウェアサービス

グループウェアサービス

Shachihata Cloud Channel

Shachihata Cloud Channel